Die guten wirtschaftlichen Ergebnisse im Jahr 2013 sollten nicht darüber hinweg täuschen, dass die Land- und Ernährungswirtschaft weiterhin vor grossen Herausforderungen steht, sagte der Bernhard Lehmann, Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW), bei der Präsentation des Agrarberichts 2013. Das BLW hat auch Zahlen zu Zeitaufwand, Gesundheit und Einkommen der Landwirte veröffentlicht.

2013 sei wirtschaftlich für die Schweizer Landwirte erfolgreich gewesen. Auf das neue Direktzahlungssystem hätten die Bauern gut reagiert, hielt Lehmann fest. Die Beteiligung bei den freiwilligen Programmen (z.B. graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion, Landschaftsqualität, Biodiversität) ist 2014 höher als vom BLW erwartet. Man müsse sich nun aber auch Gedanken machen, wie die Schweizer Landwirtschaft Herausforderungen wie die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kontext, die Nutzung der natürlichen Ressourcen und dem zu engen unternehmerischen Freiraum begegnen solle, sagte Lehmann am Montag vor den Medien.

Mehr Direktzahlungen für Beggebiet

Wegen des Systemwechsels erhalten gewisse Betriebe mehr, andere weniger Direktzahlungen als zuvor. Im Durchschnitt profitieren die Betriebe in den Berggebieten vom Systemwechsel, wie provisorische Zahlen des BLW zeigen. Bei einer grossen Mehrheit der Schweizer Bauernbetriebe ist die Differenz zu früher gemäss diesen ersten Zahlen aber nicht gross: Nur eine kleine Minderheit erhält 15 Prozent mehr beziehungsweise weniger als früher. Um die finanziellen Folgen des Systemwechsels für die Landwirte abzufedern, zahlt der Bund noch während rund acht Jahren Übergangsbeiträge aus.

Allerdings fielen diese Übergangsbeiträge im 2014 tiefer aus als erwartet, erklärte BLW-Direktor Lehmann. Die Summe sei abhängig davon, wie stark sich die Bauern an den freiwilligen Direktzahlungsprogrammen beteiligten. Wegen der regen Beteiligung seien 2014 weniger Übergangsbeiträge zur Verfügung gestanden. Bauern erhielten dieses Jahr weniger als die Hälfte der Direktzahlungen, auf die sie wegen des Systemwechsels verzichten mussten, durch Übergangsbeiträge kompensiert.

Bund will Bauern Büroarbeit abnehmen

Die neue Agrarpolitik 2014-2017 werde laufend evaluiert, betonte BLW-Direktor Lehmann. Der Bundesrat erhalte regelmässig einen Bericht, damit er Korrekturen vornehmen könnte. Das Bundesamt will nun insbesondere versuchen, die Bauern administrativ zu entlasten. «Die administrative Last ist objektiv gestiegen», sagte Lehmann. Die Anmeldung für die Direktzahlungsprogramme bringe für die Landwirte mehr administrativen Aufwand mit sich. Das BLW werde nun in Zusammenarbeit mit den Landwirten Lösungen entwickeln, um die Betriebe zu entlasten.

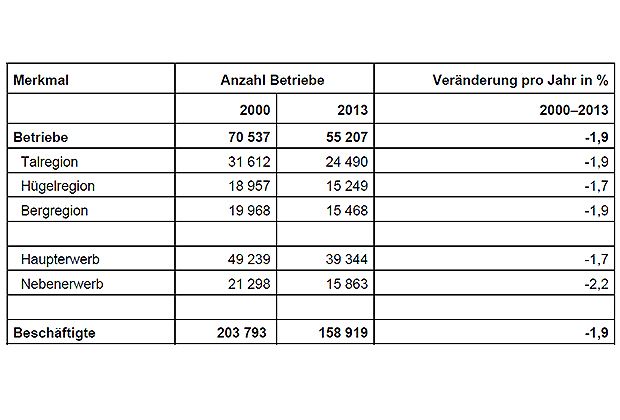

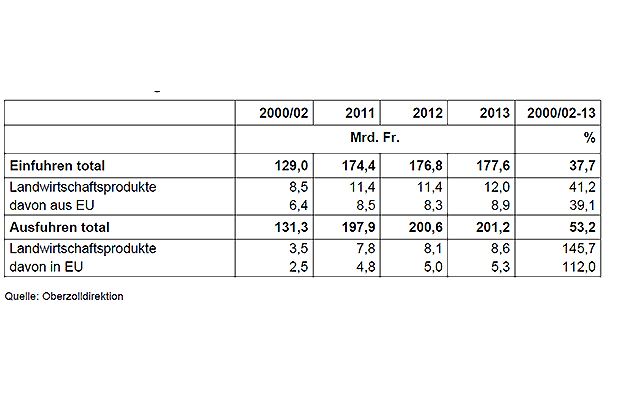

Der Agrarbericht 2014 gibt wieder einen Überblick über die Lage der Schweizer Landwirtschaft in den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Soziales / Gesellschaft und Ökologie. Er zeigt zudem die Veränderungen bei den agrarpolitischen Instrumenten und behandelt internationale Themen. schweizerbauer.ch stellt Ihnen drei von fünf Punkten des Agrarberichts vor:

Einkommen:

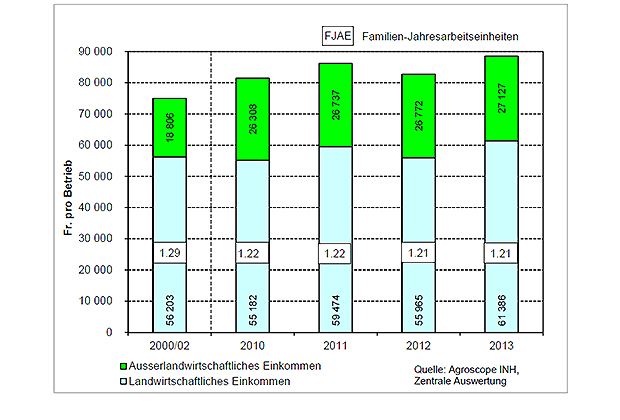

2013 erwirtschafteten die Betriebe im Schnitt ein landwirtschaftliches Einkommen von gut 61'000 Franken (+9,7% gegenüber 2012). Auch das ausserlandwirtschaftliche Einkommen ist um 1 Prozent auf rund 27‘100 Franken gestiegen. In der Summe erreichten die Betriebe gemäss Agrarbericht ein Gesamteinkommen von rund 88‘500 Franken (+7%). Im elfjährigen Vergleich 2000/02–2011/13 haben die Betriebe ihr landwirtschaftliches Einkommen um rund 5 Prozent und ihr ausserlandwirtschaftliches Einkommen um 43 Prozent verbessert. Die Betriebe steigerten in diesen elf Jahren ihr Gesamteinkommen um 14 Prozent. (Grafik 1)

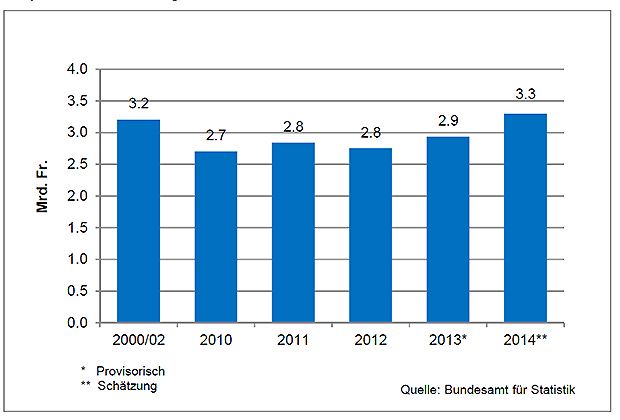

Der gesamte Landwirtschaftssektor erreichte 2013 ein Einkommen von 2,939 Milliarden Franken (vgl. Grafik 2). Das entspricht einem Wachstum um 189 Millionen Franken oder 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2013 stieg die Produktion 113 Millionen Franken und gleichzeitig sanken die Kosten 81 Millionen Franken. Das Wachstum bei der Produktion im vergangenen Jahr war auf die guten Ergebnisse bei der tierischen Produktion (+417 Mio. Fr.) zurückzuführen. Die pflanzliche Erzeugung verminderte sich um 325 Millionen Franken.

Bei den Kosten waren 2013 insbesondere die Ausgaben für Vorleistungen um 58 Millionen Franken tiefer als 2012. Im Vergleich zum Dreijahresmittel 2000/02 war das Einkommen des Landwirtschaftssektors in den Jahren 2011/13 aber rund 360 Millionen Franken tiefer. Laut Schätzungen des Bundes dürfte jedoch das Sektoreinkommen im laufenden Jahr wieder um rund 360 Millionen Franken höher ausfallen als 2013 und somit beinahe die Grenze von 3,3 Milliarden Franken erreichen.

Gesundheit:

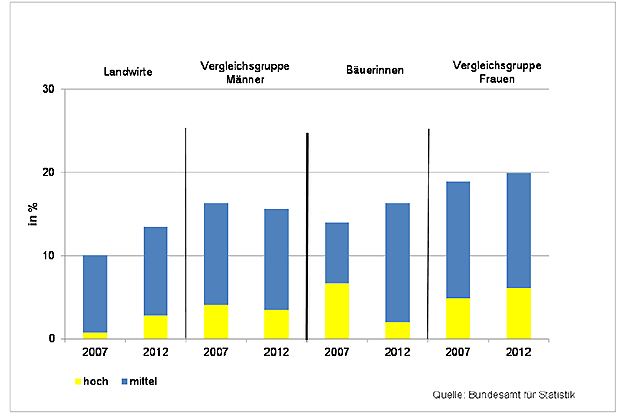

Die Gesundheitsbefragung 2012 des Bundesamts für Statistik BFS zeigt, dass bei den Landwirten und Bäuerinnen die psychische Belastung („hohe“ sowie „mittlere“) insgesamt zugenommen hat (Grafik 3). Im Vergleich zur übrigen Bevölkerung ist aber die psychische Belastung von Landwirten und Bäuerinnen tiefer. Unter der höchsten psychischen Belastung litten die befragten Frauen der Vergleichsgruppe, den niedrigsten Anteil an „hoher“ psychischer Belastung wiesen 2012 die Bäuerinnen aus.

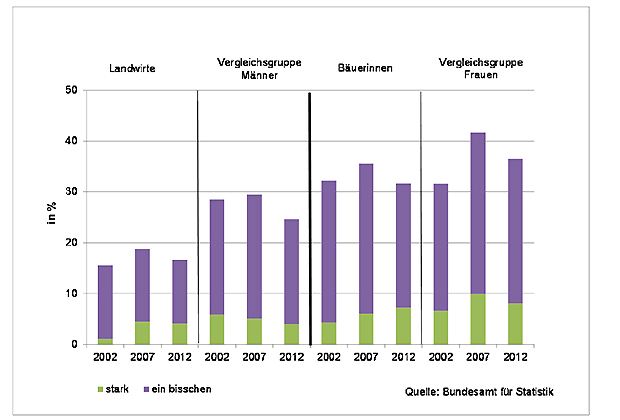

2012 waren die Landwirte insgesamt am wenigsten von Schlafstörungen betroffen (vgl. Grafik 4). Frauen hingegen leiden häufiger unter Schlafstörungen: So traten bei rund einem Drittel der befragten Bäuerinnen und übrigen Frauen stärkere oder leichtere Ein- und Durchschlafstörungen auf, am häufigsten bei der Vergleichsgruppe Frauen. Bei den Landwirten und Bäuerinnen sind im Zeitraum 2002 bis 2012 die „starken“ Schlafstörungen etwas gestiegen, ebenso bei den übrigen Frauen. Bei der Vergleichsgruppe Männer haben diese hingegen abgenommen, heisst es im Bericht.

Zeitbudget:

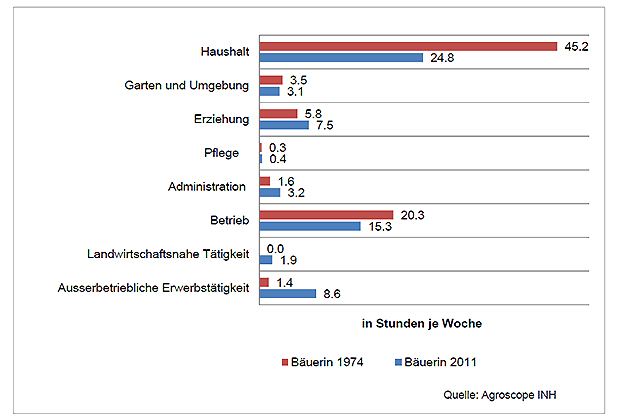

Der wöchentliche Zeitaufwand der Bäuerinnen reduzierte sich zwischen 1974 und 2011 von gut 78 auf knapp 65 Stunden. Geringer fiel der Aufwand insbesondere für den Haushalt (von 45 auf 25 Stunden pro Woche, Grafik 5). Der Zeitaufwand für den landwirtschaftlichen Betrieb sank um 25 Prozent auf 15 Stunden pro Woche. Bäuerinnen wendeten 2011 im Durchschnitt 2 Stunden pro Woche für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten auf, 1974 wurden diese nicht separat ausgewiesen. Der Zeitaufwand für die Administration (+1,6 h/Woche) und die Kindererziehung (+1,7 h/W) nahm seit 1974 etwas zu. Deutlich zugenommen von 1,5 auf 8,5 Stunden pro Woche hat der Zeitaufwand der Bäuerinnen für ihre ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit, wird im Bericht festgehalten.

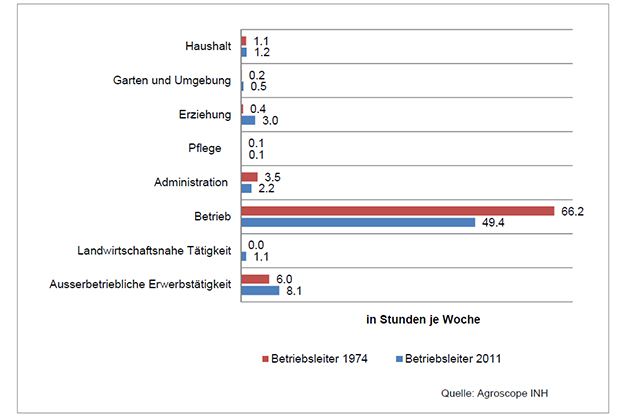

Bei den Betriebsleitern sank der durchschnittliche wöchentliche Zeitaufwand (von 78 auf 66 Stunden) ebenfalls stark. Reduziert hat sich insbesondere der zeitliche Aufwand für die landwirtschaftlichen Arbeiten (von 66 auf 55 Stunden, Grafik 6). Auch der Zeitaufwand für die Administration ging von 3,5 auf gut 2 Stunden pro Woche zurück. Zugenommen um 2 Stunden auf 8 Stunden pro Woche hat hingegen der Aufwand für die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit. Für die Erziehung wendeten die Betriebsleiter 2011 pro Woche 3 Stunden auf (1974: 0,5 Std.).