Damian Signer (l.) berät bei Hofschlachtungen, stellt die Gesuche und koordiniert mit den kantonalen Veterinärämtern.

zvg

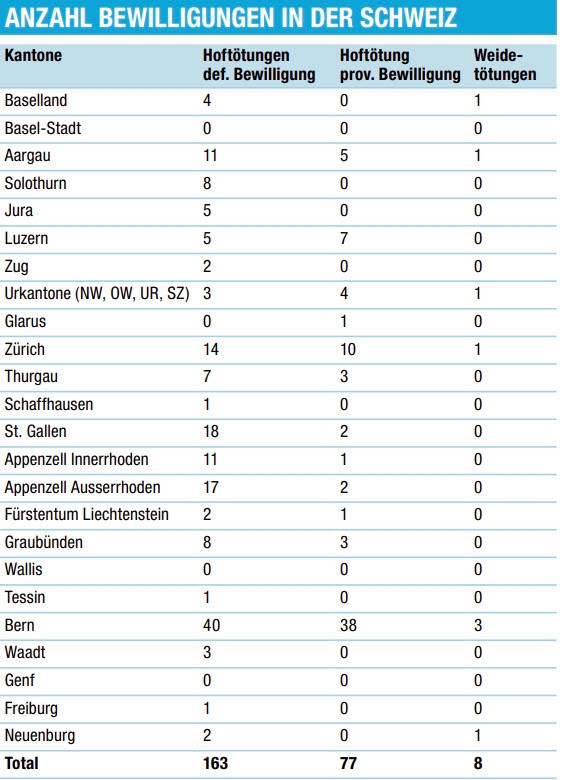

Ein stressfreier letzter Weg für das Tier, eine Chance für den Bauern: Mit diesem Anspruch gründete Damian Signer im Januar 2021 die Waidwerker GmbH – ein Unternehmen, das Hoftötungen sowie Weidetötungen durchführt und damit eine Alternative zum klassischen Schlachthof bietet. Was als Lösung für Ausnahmefälle begann, ist heute für gegen 200 Betriebe (siehe Tabelle weiter unten) zur festen Praxis geworden.

Damian Signer ist gelernter Metzger und Jäger. Schon in seiner Ausbildungszeit fiel ihm auf, wie unterschiedlich sich Tiere im Schlachthof verhalten. «Mit dem Aufkommen der Mutterkuhhaltung änderte sich etwas», erzählt er. «Plötzlich kamen Tiere, die ihr Leben lang in der Herde auf der Weide verbracht hatten. Und diese Tiere reagierten anders als solche aus Anbindeställen – sie waren unruhig, überfordert, teilweise aggressiv.»

Stress verschlechtert Fleischqualität

Der Lärm, das fremde Umfeld und das Verlassen der Herde führten zu Stress. Das wiederum verschlechtert die Fleischqualität messbar: Der pH-Wert steigt, das Fleisch wird dunkler und weniger zart. «Diese Tiere waren an Menschen gewöhnt, handzahm sogar – und dann mussten sie plötzlich verladen werden, allein, ohne ihre gewohnte Umgebung. Das konnte nicht gutgehen», erinnert sich Signer. Er wolle nichts vermenschlichen, aber er könne das Gefühl der Tiere nachvollziehen.

«Ich selbst bin ein ruhiger Mensch, aber wenn man mich plötzlich aus meinem gewohnten Umfeld reisst, macht mir das auch etwas aus.» Dass die letzten Minuten im Leben eines Tieres so stark über die Qualität des Produkts bestimmen, stört ihn. Deshalb war für ihn klar: Es muss eine andere Lösung geben. Mit der offiziellen Zulassung der Hoftötung in der Schweiz im Jahr 2020 entschied sich Signer zur Gründung seines eigenen Unternehmens.

Das gilt bei der Hof- und Weidetötung:

Die Hof- und Weidetötung von Rindern, Kleinwiederkäuern und Schweinen auf dem Herkunftsbetrieb ist unter vorgängigen Bewilligung durch die zuständige kantonale Veterinärbehörde erlaubt und stellt einen vorgelagerten Teil des Schlachtprozesses dar. Mit dem Ziel – den Stress für die Tiere durch Transport zu minimieren und das Tierwohl zu verbessern. Das Tier wird direkt auf dem Hof oder auf der Weide fachgerecht betäubt und entblutet.

Die Betäubung und die Entblutung müssen durch eine geschulte, sachkundige Person erfolgen. Anschliessend erfolgt der Transport des Schlachttierkörpers in einen nahe gelegenen, hierfür bewilligten Schlachtbetrieb, wo die Schlachtung abgeschlossen wird. Das Ausweiden des Tieres im Schlachtbetrieb muss fachgerecht und spätestens 90 Minuten nach der Betäubung und Entblutung erfolgen. Nach der Schlachtung werden der Schlachttierkörper und die inneren Organe von der Fleischkontrolle auf Genusstauglichkeit geprüft. egz

Die Waidwerker GmbH bietet seither Hoftötungen an – direkt auf dem Betrieb, mit möglichst wenig Stress für das Tier. «Die Landwirte investieren viel in das Wohl ihrer Tiere. Und genau dieses Tierwohl soll nicht in den letzten 20 Minuten zunichtegemacht werden», erklärt er. Die Nachfrage kam schneller als erwartet – viele Bauern suchten eine solche Lösung. Bereits nach einem Jahr konnte er den ersten Mitarbeiter einstellen. Heute arbeiten mehrere Fachkräfte bei den Waidwerkern: «Alle mit Erfahrung, Ruhe und Respekt gegenüber dem Tier», so Signer.

«Auch aus Notschlachtungen lässt sich noch Wert schöpfen – wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.»

«Food-Waste beginnt auf dem Bauernhof»

Doch das ist nicht alles: Die Waidwerker führen auch eine erhebliche Zahl an Notschlachtungen durch. Das betrifft Tiere, die nicht mehr transportfähig sind – etwa wegen eines Beinbruchs oder Geburtsschwierigkeiten. Früher mussten solche Tiere eingeschläfert und entsorgt werden – ein herber Verlust. Heute übernehmen die Waidwerker die Schlachtung auf dem Hof und sorgen dafür, dass das Fleisch verwertet werden kann.

«Der Food-Waste beginnt auf dem Bauernhof», sagt Signer. «Wir holen diese Tiere, und sie werden bei uns in der Larina AG verarbeitet – pro Woche mehrere Dutzend Kühe, Rinder und Kälber. Ein erheblicher Teil davon sind Notschlachtungen.» Es wurden vermehrt solche Tiere entsorgt. Heute weiss er: «Auch daraus lässt sich noch Wert schöpfen – wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.» Die Arbeit sei anspruchsvoll. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden erreichbar, mit Fachpersonal, das nicht nur betäuben und schlachten, sondern auch mitfühlen könne.

Konsequent mindestens fünf Franken pro Kilo Schlachtgewicht

Die Kosten einer Hoftötung liegen zwischen 150 und 350 Franken – für die Bauern also nur dann tragbar, wenn auch der Preis für das Fleisch stimme. Darum zahlt Signer konsequent mindestens fünf Franken pro Kilo Schlachtgewicht – auch bei Tieren mit minderer Fleischqualität. «Klar ist das Fleisch manchmal nicht perfekt, aber es ist dennoch wertvoll. Dafür braucht es die richtigen Vermarktungskanäle.»

Im Januar 2021 gründete Damian Signer die Waidwerker GmbH - ein Unternehmen das Hof- sowie Weidetötungen durchführt und damit eine Alternative zum klassischen Schlachthof bietet.

zvg

Die Preispolitik sei für ihn nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein ethisches Statement: «Ich wollte zeigen, dass jedes Tier seinen Wert hat – selbst wenn das Fleisch nicht dem Ideal entspricht.» Als die Metzgereien in der Region kein Interesse an der Zusammenarbeit zeigten, gründete Signer 2022 die Larina AG – einen eigenen Verarbeitungsbetrieb. Dort wird das Fleisch unter anderem aus Notschlachtungen auch weiterverarbeitet.

90 Prozent vermarkten Fleisch direkt

Rund 22 Mitarbeitende sind dort beschäftigt. Wöchentlich kauft Signer zusätzlich von Höfen aus der Ostschweiz Tiere zu und lässt sie in grossen Schlachtbetrieben schlachten. Die gesamte Fleischmenge stammt zu 100 Prozent aus dem Culinarium-Gebiet aus der Schweiz. Die Hoftötungen selbst erfolgen effizient: Die Waidwerker fahren Betriebe in der Ostschweiz von Zürich bis nach Graubünden an. In weiter entfernten Regionen werden Touren gebildet, um die Kosten tief zu halten.

«Es geht nicht darum, einen Trend zu bedienen. Sondern darum, das Beste aus jedem Tier zu machen – mit Respekt, mit Handwerk und mit Haltung», sagt Damian Signer.

Proviande

Bei 90 Prozent der Betriebe wird das Fleisch direkt vermarktet. «Mit zwei Franken mehr pro Kilo verkauftes Fleisch kann ein Landwirt die Investitionen in die Fixation und die Bewilligung amortisieren», erklärt Signer. Er berät die Betriebe, stellt die Gesuche und begleitet die ersten Tötungen – inklusive Abstimmung mit den kantonalen Veterinärämtern. Am Anfang sei die Unsicherheit gross – deshalb sei es wichtig, dass jemand da sei, der alle Schritte kenne. «Wir begleiten jeden Betrieb, bis alles sitzt», so der Metzger.

Es herrscht Wildwuchs

Herausfordernd sieht Signer die unterschiedlichen Anforderungen der Kantone. «Es wäre einfacher für alle, wenn die Rahmenbedingungen schweizweit gleich wären.» Darum organisiert er regelmässig Austauschformate mit Amtstierärzten und bringt Praxis und Kontrolle an einen Tisch. Denn Vertrauen sei essenziell: «Wir wissen, was wir tun – sicher, ruhig und routiniert.»

Anzahl Bewilligungen in der Schweiz.

Quelle: Gemäss den Angaben der kantonalen Veterinärämter.

Der Metzger sieht mit Sorge auf mögliche Entwicklungen im internationalen Handel. Kommt es in einem Exportland zu einem Ausbruch von Maul- und Klauenseuche, wird dieses Land für die Schweiz gesperrt – das betrifft nicht nur den Import von Fleisch, sondern auch von Lebendtieren. «Dann kommt schlicht nichts mehr rein», sagt Signer. Das hätte spürbare Folgen: Das Angebot an Fleisch aus der Schweiz müsste den Bedarf allein decken – der Druck auf die inländische Produktion stiege. Gleichzeitig würden die Preise vermutlich anziehen.

«Das Beste aus jedem Tier machen»

Was für manche Betriebe kurzfristig nach höheren Erlösen klingt, sieht Signer langfristig kritisch. «Wenn Fleisch plötzlich teuer wird, greifen viele Konsumenten automatisch zu pflanzlichen Alternativen – und die kommen meist aus dem Ausland.» Einmal vom Fleisch weg, würden viele Kundinnen und Kunden nicht mehr zurückkehren. «Die Leute gewöhnen sich schnell an etwas Neues, und wer aus Überzeugung auf Fleisch verzichtet, kommt nicht so schnell wieder.»

Für die Bauernbetriebe sei das eine gefährliche Entwicklung, meint Signer. Denn geht der Fleischabsatz zurück, leidet die gesamte Tierhaltung – mit Folgen für die Nutzung unserer Wiesen, Alpen und unserer Kulturlandschaft. «Wir brauchen die Tiere, um unsere Flächen sinnvoll zu bewirtschaften. Das wird oft vergessen.» Signer bleibt trotz allem überzeugt vom Weg der Waidwerker: «Es geht nicht darum, einen Trend zu bedienen. Sondern darum, das Beste aus jedem Tier zu machen – mit Respekt, mit Handwerk und mit Haltung.»