Die Risiken einer Freisetzung von gentechnisch veränderten Pflanzen sind laut der Eid-genössischen Ethik-kommission für die Biotechnologie im Ausser-humanbereich (EKAH) weiterhin ungeklärt. Das Gremium plädiert deshalb für Vorsicht im Umgang mit Gentech-Pflanzen.

In zwei Jahren läuft das Moratorium für den kommerziellen Anbau von Gentech-Pflanzen aus. Wird es nicht verlängert, können Schweizer Bauern danach gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen. In einem am Montag veröffentlichten Bericht diskutiert die EKAH die ethischen Anforderungen, die solche Freisetzungen zu erfüllen hätten.Kontinuierliches Monitoring

Die Kommission geht davon aus, dass stets die Möglichkeit besteht, dass eine Gentech-Pflanze unerwartete Auswirkungen hat. Sie abschliessend als «sicher» oder «nicht sicher» zu beurteilen, sei nie möglich. Es müssten deshalb immer Angaben über das Risiko gemacht werden, also über die Eintretenswahrscheinlichkeit eines Schadens.

Nach Auffassung der Mehrheit der Kommission fehlen nach aber für eine angemessene Risikobeurteilung einer kommerziellen Freisetzung von Gentech-Pflanzen nach wie vor die nötigen Daten. Nur wenn die Risiken eingeschätzt werden könnten und soweit sie für Dritte zumutbar seien, dürften solche Pflanzen freigesetzt werden.

Saatgutfirmen müssen genetisches Material unabhängigen Risikoforschern zu Verfügung stellen

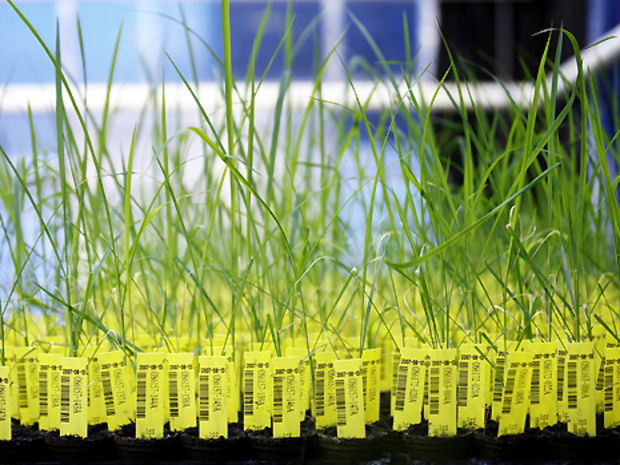

Deshalb dürfe - wie im Gesetz vorgeschrieben - nur schrittweise vorgegangen werden. Das heisst: Die Pflanzen müssen zuerst im Labor geprüft werden. Erst wenn sich die Risiken als tragbar erweisen, sind in einem nächsten Schritt kontrollierte Freisetzungsversuche erlaubt - und danach allenfalls ein kommerzieller Anbau.

Wichtig ist für die Ethikkommission auch, dass die Risikoanalyse nicht aufhört, sobald eine Anbaubewilligung vorliegt. Mit Hilfe eines Monitorings müssten unbeabsichtigte, unerwünschte Folgen möglichst frühzeitig erkannt werden. Saatgutfirmen sollten zudem verpflichtet werden, das genetische Material auch unabhängigen Risikoforschern zur Verfügung zu stellen.