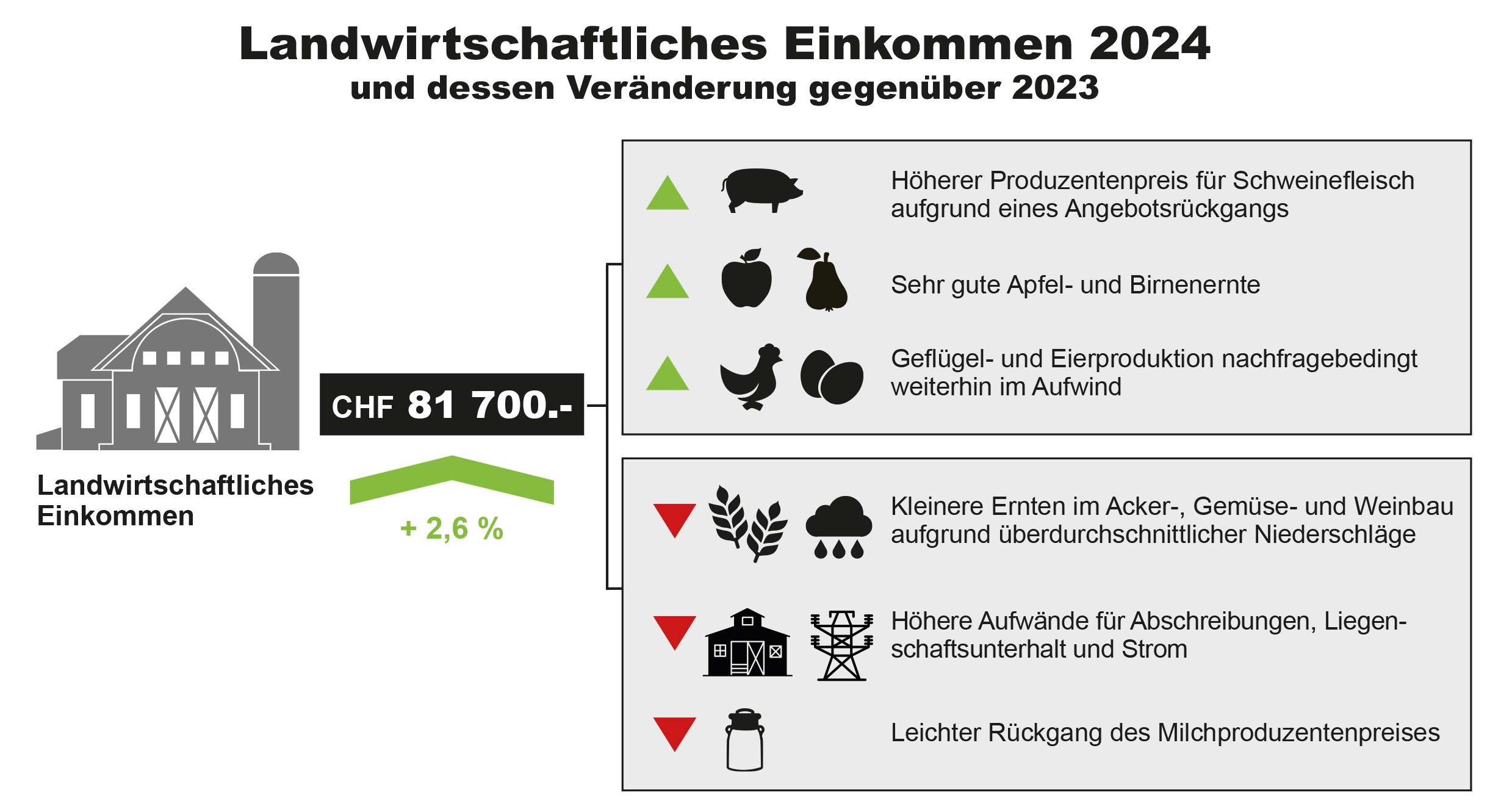

Das landwirtschaftliche Einkommen stieg 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Prozent.

Jonas Ingold

Gemäss der zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten bei Agroscope erhöhte sich das landwirtschaftliche Einkommen 2024 um 2000 Franken. Das landwirtschaftliche Einkommen umfasst landwirtschaftliche Tätigkeiten – inklusive Hofläden – und landwirtschaftsnahe Tätigkeiten wie Biogasproduktion oder Agrotourismus. Wichtig: Ausserlandwirtschaftliche Aktivitäten sind darin nicht enthalten.

Das landwirtschaftliche Einkommen entspricht der Differenz zwischen den Erträgen und den Aufwänden und wird sowohl für Einzelunternehmen als auch Betriebsgemeinschaften erhoben.

Höhere Erträge dank der Tierhaltung

Auf der Ertragsseite gab es unterschiedliche Entwicklungen. In der Summe stiegen die Erträge pro Betrieb um 4,9 Prozent oder 19’400 Franken. In der Tierhaltung nahmen die Erträge insgesamt zu. Ein Plus gab es bei der Schweineproduktion. Hier sorgte ein höherer Produzentenpreis für einen Einkommenszuwachs. «Auch die Geflügelfleisch- und Eierproduktion, die nachfragebedingt im Aufwind waren, leisteten einen Beitrag zu dieser positiven Entwicklung», schreibt Agroscope in der Mitteilung. Bei der Milchproduktion sanken die Erträge, weil der Milchpreis rückläufig war.

Das landwirtschaftliche Einkommen stieg 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Prozent. Es lag bei durchschnittlich 81'700 Franken pro Betrieb.

BLW

Im Pflanzenbau hingegen gingen die Erträge aufgrund der Witterung zurück – und dies zum zweiten Mal in Folge. Der niederschlagsreiche und sonnenarme Frühling führte beim Getreide zur niedrigsten Brotweizenernte seit 25 Jahren. «Auch bei weiteren Ackerkulturen wie Raps und Zuckerrüben sowie beim Gemüseanbau kam es witterungsbedingt zu Ertragseinbussen», schreibt Agroscope. Im Weinbau resultierte die zweitschwächste Ernte der vergangenen 50 Jahre. Grund war das feuchte Wetter. Zudem war der Weinkonsum 2024 besonders stark rückläufig, was zu tieferen Einnahmen führte. Einzig die Apfel- und Birnenproduktion erzielte gemäss Agroscope gegenüber 2023 deutlich bessere Ernten.

Aufwände steigen weniger stark als Erträge

Auf der Aufwandsseite gab es einen Zuwachs. Dieser lag bei 5,5 Prozent oder 17'400 Franken. «Die Aufwände stiegen aber weniger stark an als die Erträge, was letztlich den Anstieg des landwirtschaftlichen Einkommens erklärt», so Agroscope weiter. Insbesondere der höhere Direktaufwand für Tierhaltung und Tierzukäufe sowie die kräftig gestiegenen Strompreise erhöhten die Aufwände.

Agridea hat wie immer auch den Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft ermittelt. Der landwirtschaftliche Arbeitsverdienst, der dem landwirtschaftlichen Einkommen nach Abzug der Kosten für das Eigenkapital des Betriebes entspricht, nahm 2024 gegenüber dem Vorjahr um 8,0 Prozent auf 59’100 Franken pro Familienarbeitskraft (Vollzeit-Äquivalent) zu. Die höhere Zunahme im Vergleich zum landwirtschaftlichen Einkommen ist gemäss Agroscope auf den Rückgang der Familienarbeitskräfte und vor allem auf die tieferen Zinsen zurückzuführen.

Ein Drittel aus externer Tätigkeit

Mit 75’300 Franken lag der Arbeitsverdienst in der Talregion um 42 Prozent höher als in der Hügelregion (52’900 Franken) und um 71 Prozent höher als in der Bergregion (44’100 Franken). Die Zunahme ist je nach Region unterschiedlich. Im Berggebiet lag das Plus bei 12,9 %, in der Hügelregion bei 9 % und im Tal bei 5 %.

Der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft lag bei 59'100 Franken.

BLW

Agroscope berechnete auch das Haushaltseinkommen pro Bauernbetrieb, also den Verdienst aus der Landwirtschaft und aus Nebentätigkeiten wie der Mitarbeit in einem Handwerksbetrieb. Im Gegensatz zum landwirtschaftlichen Einkommen wird das Gesamteinkommen nur für Einzelunternehmen (ohne Betriebsgemeinschaften) erhoben. Das Gesamteinkommen stieg 2024 um 3,1 Prozent auf 115’700 Franken. Ein Drittel davon stammte von einem ausserlandwirtschaftlichen Einkommen.

Komplementarität mit der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) des Bundesamts für Statistik (BFS)

Das Bundesamt für Statistik (BFS) und Agroscope veröffentlichen gleichzeitig zwei komplementäre Statistiken zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft. Die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (LGR) des Bundesamts für Statistik (BFS) ermittelt die makroökonomische Lage auf Ebene Agrarsektor. Die LGR ist eine Synthesestatistik und ermöglicht im Herbst eine erste Schätzung des Ergebnisses des laufenden Jahres. Die Ergebnisse der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten (ZA-BH) von Agroscope präsentieren die mikroökonomischen Verhältnisse für das Vorjahr auf Basis einer zufälligen Stichprobe von Landwirtschaftsbetrieben und deren Buchhaltungen. pd