Mitten im Sinser Industriequartier, zwischen Autowerkstatt und Recyclinghof sitzen Geschäftsführer Florian Gemperle und Anlageleiter Christian Rüttimann in einem Containerbüro und bearbeiten die Bestellungen. Bestellt werden bei den beiden Herren die Edelfische Masu-Lachs (Oncorhynchus masou) und Äsche (Thymallus thymallus), welche im Gebäude nebenan aufgezogen, gemästet, geschlachtet und verarbeitet werden.

Zucht von Edelkrebsen eingestellt

Am Anfang des Abenteuers Aquakultur stand eine Idee von Alex Gemperle, Florian Gemperles Vater. Der Bauunternehmer wollte seinen Kunden ein unvergessliches Erlebnis bieten, indem er ihnen beim Geschäftsessen selbstgezüchtete Flusskrebse vorsetzen konnte. So startete das Familienprojekt Edelkrebs AG 2013 mit ersten Versuchen zur industriellen Zucht von Edelkrebsen (Astacus astacus), der neben dem Dohlen- und Steinkrebs grössten der heimischen Krebsarten.

Gemeinsam mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW tüftelten Gemperles daran, wie die Häutung der Krebse und somit deren Wachstum beschleunigt werden könnte. Zudem legten sie Polykulturen an, bei denen unten im Wasserbecken Krebse lebten, in der Mitte Fische und auf der Oberfläche Wasabi oder Brunnenkresse angepflanzt wurde. «Das parallele Handling der drei Kulturen war aufwändig, denn man konnte es nie allen Parteien recht machen, beispielsweise in Punkto Wasserqualität», sagt Florian Gemperle.

Als unrealisierbar musste die gewinnbringende Zucht von Edelkrebsen eingestuft werden. Das Wachstum der gefährdeten Art konnte nicht optimiert werden. Der Edelkrebs braucht mindestens fünf Jahre, um ein Lebendgewicht von 75 Gramm zu erreichen. Das Unternehmen bietet heute Hummerschwänze aus Deutschland an.

In Landwirtschaftszone nicht erlaubt

Dass eine Baufirma hinter dieser Aquakultur steht, liefert eine Erklärung, wieso sie in einem Industriequartier zu finden ist. Das Areal gehört dem Inhaber der Edelkrebs AG, Alex Gemperle. Dazu kommt, dass Aquakulturen – also Zuchten von Fischen, Krebstieren oder Algen – in der Schweiz nur im Industriegebiet betrieben werden dürfen. Da Fische und Krustentiere nicht als landwirtschaftliche Nutztiere gelten, können entsprechende Produktionsanlagen nicht in der Landwirtschaftszone stehen. Für Landwirte gibt es allerdings die Möglichkeit, in bereits bestehenden Bauten eine Aquakultur als Nebenerwerbsbetrieb zu führen.

Trotz des negativ ausgefallenen Versuchsprojekts sind die Krebse nicht ganz aus dem Angebot verschwunden. Florian Gemperle hat sich nun auf den Handel mit invasiven Krebsarten spezialisiert. Diesen Sommer konnten 300 Kilogramm durch Berufsfischer gefangene Rote Amerikanische Sumpfkrebse (Procambarus clarkii) von der Edelkrebs AG an die Kundschaft gebracht werden. Die Krebse werden in Sins getötet, schockgefrostet und dann weiterverkauft. «Der Krebshandel dient uns zur Quersubventionierung der Fischzucht», so Florian Gemperle.

Exklusivität statt Masse

Auf diese hat sich die Edelkrebs AG zwischenzeitlich ausgerichtet. 2021 war die Anlage mit Kreislauftechnologie betriebsbereit. Eingesetzt wurden zwei Fischarten, die sonst in der Schweiz nicht kommerziell gezüchtet werden – der japanische Masu-Lachs mit im Vergleich zum Atlantischen Lachs tiefem Fettanteil und die einheimische, vom Aussterben bedrohte Äsche.

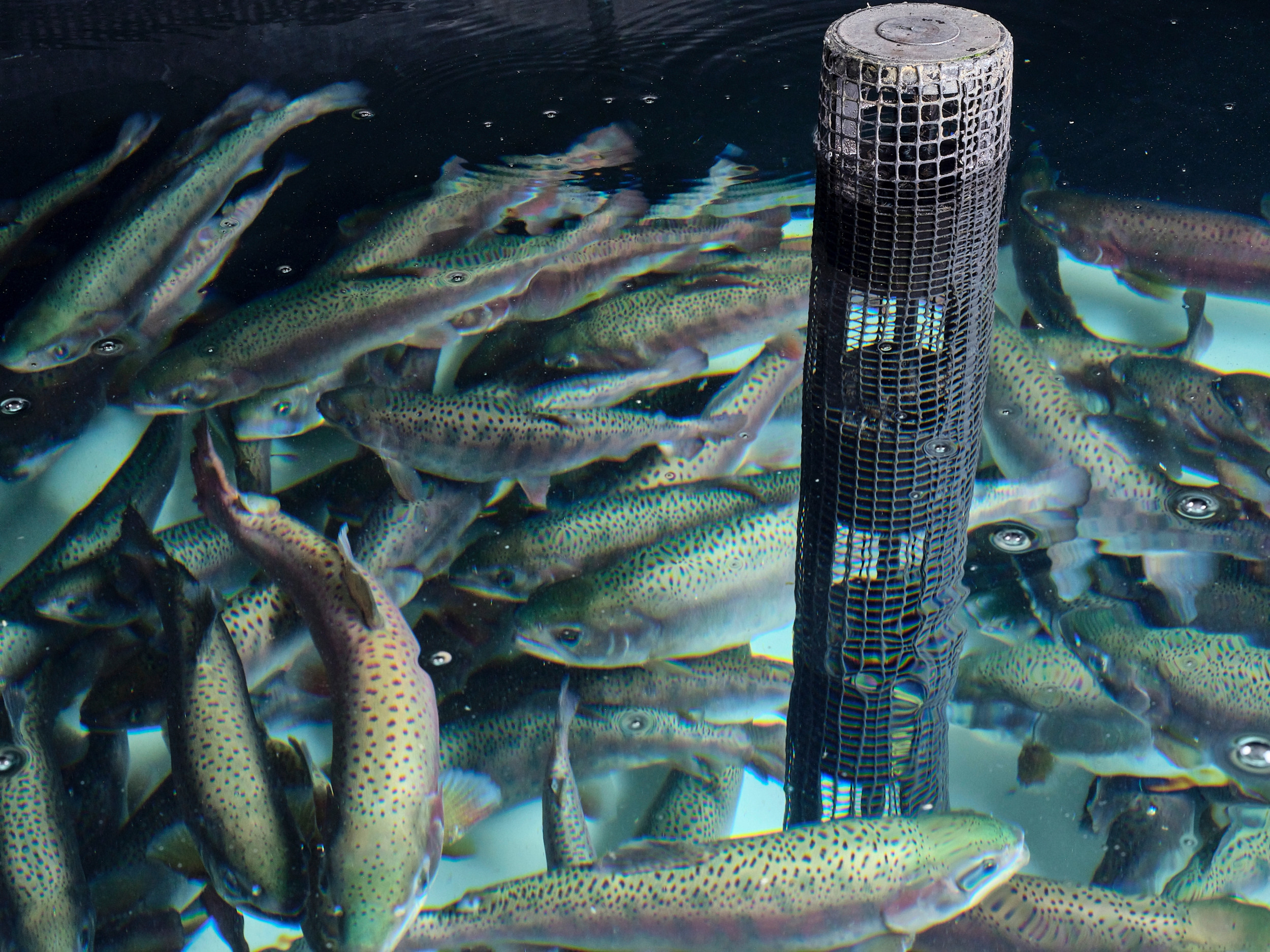

Masu-Lachs in den Zuchtbecken der Edelkrebs AG.

Ron Edwards

«Mit einem Produktionsvolumen von jährlich 10 Tonnen, bewegen wir uns in einem Nischenmarkt und möchten dementsprechend exklusive Produkte anbieten», sagt Geschäftsführer Gemperle. Deshalb fiel die Wahl auf zwei Fischarten, die man sonst auf dem Schweizer Markt nicht erhält. Als Vergleich dazu: die Grossen der Aquakulturbranche wie Swiss Lachs im bünderischen Lostallo oder Valperca in Raron im Kanton Wallis produzieren jährlich mehrere hundert Tonnen Atlantischen Lachs respektive Egli.

Ihr Wunschsegment, die Spitzengastronomie, mussten sich die Quereinsteiger erst erschliessen. Mittlerweile gehören über 100 Restaurants zu ihren Kunden. Gault-Millau-prämierte Starchefs wie Antonio Colaianni vom Freilager in Zürich, Atsushi Hiraoka vom Restaurant Mikuriya im The Dolder Grand oder Pietro Catalano vom CAAA in Luzern zaubern mit ihren Fischen exquisite Gerichte.

Sortieren und ausnüchtern

Die Edelkrebs AG erwirbt die zehn Tage alten Masu-Lachs Setzlinge bei Bachtellachs im Kanton Schwyz und zieht sie im Brutbecken auf. Haben die Jungfische ein Gewicht von 30 Gramm erreicht, werden sie in die Mastbecken versetzt. Dort wachsen die gepunkteten Lachse in nach Grösse zusammengestellten Gruppen heran. Etwa viermal in ihrem Leben werden sie sortiert.

Nach einem Jahr Aufzucht erreichen die Fische ihr Schlachtgewicht von 600 bis 800 Gramm. Vor der Tötung werden sie zehn Tage in einem separaten Becken ausgenüchtert. Das Geosmin, eine Substanz, die von Bakterien verursacht wird, entweicht so aus den Fischen und damit auch der modrig-erdige Geschmack. Die Tötung erfolgt über elektrische Betäubung und dem anschliessenden Kiemenschnitt. «95 Prozent der Fische wird filetiert an unsere Kunden versandt, der Rest als ganzer Fisch oder geräuchert», so Florian Gemperle.

Wirtschaftliche Produktion schwierig

Dazu kommen hohe Energiekosten, denen die Edelkrebs AG mit einer Photovoltaikanlage beikommt. Momentan funktioniert die Fischzucht zu 50 Prozent autark, das Ziel ist auf 70 Prozent eigene Stromversorgung zu kommen. Auch wenn Gemperles viel an ihrer Anlage selbst gebaut haben, war die Anschaffung der technischen Komponenten sehr kostspielig. «Kostendeckend wirtschaften wir noch nicht und ich denke, eine hochtechnologische Kreislauf-Aquakultur in unserer Grösse kann nur durch den Mix aus Produktion und Handel funktionieren», resümiert der Geschäftsführer.

Die Firma Swiss Lachs in Lostallo TI züchtet im grossen Stil Schweizer Lachs,

Sophie Regina Blonk

Dies ist wohl der Hauptgrund, dass laut dem Schweizer Aquakultur Verband Stand 2020 nur rund 3 Prozent des Fischkonsums durch einheimische Produktion abgedeckt wird. Laut dem Verband produzierte die Schweizer Aquakultur im Jahr 2019 rund 2’100 Tonnen Fisch und Krustentiere, während der helvetische Konsum bei rund 76’000 Tonnen lag.