Für einmal stehen sie im Rampenlicht: Die Bauernfamilie, die die Tische der Welt reich deckt. Dass ihrer dabei oftmals leer bleibt, ist ein Paradox, dass sie mit mehr als 700 Millionen Bauern weltweit teilt.

70 Prozent des weltweiten Nahrungsmittelbedarfs wird von Familienbetrieben sichergestellt. Schweizweit machen Familienbetriebe sogar 98 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe aus. Für 40 Prozent der Weltbevölkerung ist die Landwirtschaft Haupteinkommensquelle der Familie.

Zahlen wie diese machen klar: Die Versorgung der Bevölkerung hängt weltweit vom altbewährten Modell der Familienbetriebe ab. Doch der Druck steigt.

Starke Produktionserhöhung unabdingbar

Entwicklungen der Gegenwart wie die Globalisierung der Märkte oder die Auflösung traditioneller Familienstrukturen bewirken weltweit einen Wandel des Landwirtschaftsmodells. Gleichzeitig mit dem Druck nimmt auch die Bedeutung der bäuerlichen Familienbetriebe zu. Denn mit einer prognostizierten Zunahme der Weltbevölkerung auf 9,2 Milliarden im Jahr 2050 steigt auch die Nachfrage nach Nahrung an. Um dieser gerecht zu werden, müsste laut Evelyn Nguleka, Vizepräsidentin der World Farmers Organisation (WFO), 70 Prozent mehr produziert werden als im Jahr 2000.

Um die Bevölkerung auf die Bedeutung der landwirtschaftlichen Familienbetriebe und deren vielfältigen Leistungen aufmerksam zu machen, erklärte die UNO das Jahr 2014 zum Internationalen Jahr der bäuerlichen Familienbetriebe. Dadurch soll den Bauern unter anderem ermöglicht werden, ihre Anliegen auf die politische Agenda der Entscheidungsträger zu bringen. Gelegenheit für Schweizer Bauern und Bäuerinnen bot die "Nationale Tagung zum Internationalen Jahr der bäuerlichen Familienbetriebe" am 27. Juni 2014 in Grangeneuve, wo Landwirte und Landwirtinnen mit internationalen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung über das Potenzial und die Grenzen der bäuerlichen Familienbetriebe schweiz- und weltweit diskutierten. In moderierten Workshops konnten die Bauern und Bäuerinnen ihre Anliegen äussern und politische Handlungsempfehlungen abgeben.

Was ist ein Familienbetrieb?

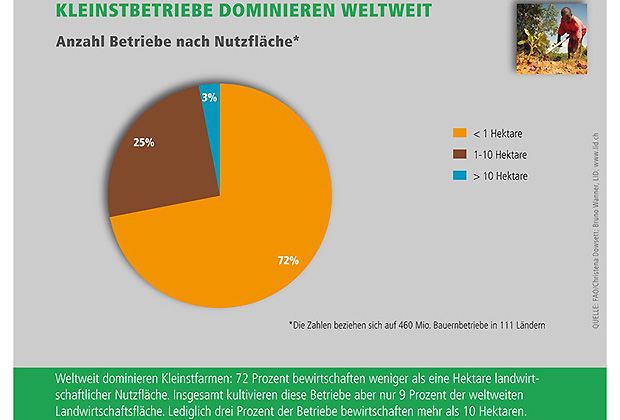

Mit dem Begriff Familienbetrieb kommt bald die Frage auf, was einen solchen auszeichnet. Die FAO erachtet in ihrer international geltenden Definition Besitz und Arbeit als wichtigste Indikatoren. So muss der Betrieb im Besitz (oder Pacht) von einem Familienmitglied sein und der grösste Teil der Arbeit von Familienmitgliedern verrichtet werden. Die Grösse des Betriebs hat als Indikator nur begrenzte Aussagekraft, da sie je nach Kontext unterschiedlich bewertet wird.

Schwache Marktposition

Auch wenn sich Familienbetriebe weltweit, beispielsweise in ihrer Grösse, stark unterscheiden, ähneln sie sich in ihren Herausforderungen. So meinte Evelyn Nguleka: "Ob Nord, Süd, West oder Ost, überall sind wir Bauernfamilien mit den gleichen Problemen konfrontiert."

Die Herausforderungen der bäuerlichen Familienbetriebe sind ökonomischer, ökologischer sowie sozialer Art: Ökonomische Herausforderungen ergeben sich aus den asymmetrischen Lebensmittelmärkten, auf denen die Bauern eine schwache Position vertreten. Durch die Konzentration in der durch die Globalisierung geöffneten Agrar- und Lebensmittelbranche kontrollieren wenige grosse Agrarkonzerne die Märkte, was für bäuerliche Familienbetriebe zunehmend Preisunsicherheiten mit sich bringt.

Weiter ist der Zugang zu Produktionsmitteln wie Land, Wasser und finanziellen Krediten vielfach schwierig bzw. verwehrt, was oft Folge politischer Strukturen und fehlender Gesetze ist. Besonders in Entwicklungsländern erhalten bäuerliche Familienbetriebe kaum staatliche Unterstützung. Der Klimawandel zwingt die Bauern ausserdem, flexibel auf die zahlreichen ökologischen Veränderungen zu reagieren und ihre Produktion anzupassen.

Nationale Deklaration

Die schwierigen Bedingungen der Familienbetriebe zu verbessern ist auch Ziel der nationalen Deklaration, die an der Tagung in Grangeneuve im Rahmen des UNO-Jahres verabschiedet wurde. Die Deklaration würdigt die Leistungen der bäuerlichen Familienbetriebe für die nachhaltige ländliche Entwicklung und Ressourcennutzung und stellt an Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Bildung unter anderem folgende Forderungen zur Stärkung der bäuerlichen Familienbetriebe:

- Den Grundsatz der Ernährungssouveränität einhalten.

- Landwirte und Angestellte sollen mit der Landwirtschaft ein angemessenes Einkommen erzielen können (unter anderem durch fairen Handel).

- Multifunktionalität der Landwirtschaft fördern.

- Die Rolle der Frau in der Landwirtschaft und ihre Rechte anerkennen und stärken (insbesondere die Rechtssicherheit in Bezug auf Gütertrennung, Altersvorsorge, Erbzuteilung und Landzugang).

- In Forschung, Bildung und Beratung intensivieren.

Unterzeichnende Organisationen der Deklaration sind der Schweizer Bauernverband, die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband, SWISSAID und Helvetas. Diese wird am 9. September 2014 dem Bundesrat Johann Schneider-Ammann übergeben und soll als Richtschnur für künftige Entscheide gelten.

| Miguel Ortega, Biloco (Bolivien) Ackerbau (25 ha) | Franziska Gasser, Lungern (OW) Dreistufige Milchwirtschaft (12,5 ha, Bergzone 2 & 3) |

| Herausforderungen: Klimawandel (Wasserknappheit, Hagel, Nachtfrost); karge Böden des Altiplano; weite Wege; Höhe | Herausforderungen: Herausforderungen: Arbeitsaufwändige Bewirtschaftung; ständiger Standortwechsel; weite Wege; Zwang zu Nebenerwerb |

| Belastungen: Nahrungssicherheit, fehlendes Einkommen | Belastungen: Einkommen (Direktzahlungen), mehrfache Arbeitsbelastung, Zukunft, Nachfolgeregelung |

| Anpassungen: innovative, teils alte Anbaumethoden; Brachflächen zur Erholung der Böden; Diversifizierung der Sorten durch Wiedereinführung alter, trockenresistenter Kartoffel- und Gerstensorten; Herstellung biologischer Dünge- und Schutzmittel; Vermarktung; Weitergabe seines Wissens an andere Bauern. | Anpassungen: Ausweitung des Nebenerwerbs (Direktvermarktung, Agrotourismus, Pflegekinder, Nachtwache), evtl. Umstellung auf Mutterkühe |

| Wünsche: landwirtschaftliche Beratung durch NGO, staatliche Versicherung bei Ernteausfällen, höhere Anerkennung in der Gesellschaft | Wünsche: konstante Direktzahlungen, mehr Anerkennung in Gesellschaft und Politik, weniger Nebenerwerb |

Der Vergleich der Familie Gasser aus Lungern und der Familie Ortega aus Biloco, Bolivien zeigt: So unterschiedlich die Betriebe sind, im Grundsatz sind sie mit denselben Herausforderungen konfrontiert. Und trotzdem, weder Ortega noch Gasser möchten ihr Leben eintauschen, denn, so Gasser: "Die sonnigen Seiten überwiegen".