Nachdem das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) letzte Woche die Verordnung für die Agrarpolitik 2014–2017 (AP 2017) präsentiert hat, rechnen die Schweizer Landwirte. Und sie fragen sich: Wohin geht das viele Geld?

Viele Bauern bekommen ab 2014 weniger Direktzahlungen. Gleichzeitig vernehmen sie, dass der Zahlungsrahmen für die Landwirtschaft nicht etwa kleiner wird, sondern für die Jahre 2014–2017 um 160 Mio. Fr. aufgestockt wird. Doch die zusätzlichen Mittel stehen für Investitionskredite und Beiträge für Strukturverbesserungen zur Verfügung und nicht für Direktzahlungen.

Gleich viel Geld

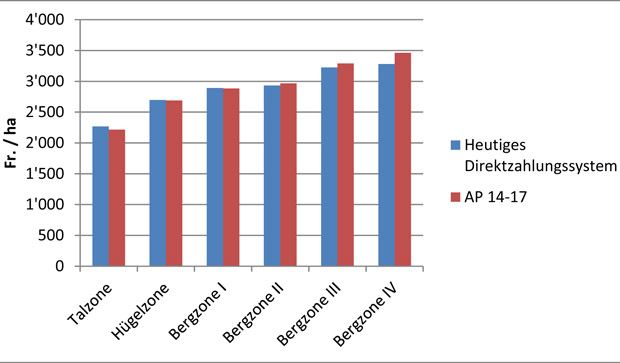

Es wird also auch in Zukunft noch in etwa gleich viel Geld, ziemlich genau 2,8 Mrd. Franken, jährlich über die Direktzahlungen verteilt. Doch die Aufteilung ist in verschiedener Beziehung ganz anders. «Grundsätzlich kann man sagen, dass die Bergzonen II bis IV auf Kosten der Talzone gewinnen», sagt BLW-Sprecher Jürg Jordi (siehe Grafik).

Bei der Interpretation sei allerdings zu berücksichtigen, dass der vorliegenden Schätzung verschiedene Annahmen zu Grunde lägen, wie sich die Betriebe an den verschiedenen Programmen beteiligen. «Beteiligen sich Bergbetriebe überproportional stark an den freiwilligen Programmen, dann fällt der Effekt entsprechend stärker aus und umgekehrt», fügt er an.

Mehr für Öko-Beiträge

Das BLW erwartet also, dass die Bauern die tieferen, produktionsorientierten durch die höheren, ökologisch orientierten Beiträge ersetzen. Hier passiert die ganz grosse Umwälzung zwischen den Beitragstypen. Das bedeutet: Hecken setzen, Schleppschlauch fürs Güllenfass kaufen oder zusätzliches Land zu Ökoflächen umfunktionieren. Das heisst aber auch, dass zumindest ein Teil der Direktzahlungen, welche man bei einem solchen Programm holt, investiert werden muss, um überhaupt beim Programm mitmachen zu können (siehe Kasten unten).

Bei der AP 2011 wurden 1,712 Mrd. für den Allgemeinen Flächenbeitrag und für den Beitrag für die Haltung raufutterverzehrender Nutztiere (RGVE-Beiträge) ausgerichtet. In der AP 2011 wurden zudem 469 Mio. für die Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen (TEP-Beiträge) ausbezahlt. Flächenbeitrag, RGVE- und TEP-Beiträge verschwinden alle in der bisherigen Form. Der Wegfall der TEP-Beiträge wird in etwa kompensiert durch Produktionserschwernisbeitrag aus dem Bereich Versorgungssicherheit und dem Offenhaltungsbeitrag aus den neuen Kulturlandschaftsbeiträgen.

Während die RGVE-Beiträge gar nicht ersetzt werden, sind die neuen Versorgungssicherheitsbeiträge ein ähnliches Instrument wie die bisherigen Flächenbeiträge, machen aber nur noch 1,081 Mrd. aus. Ein Teil der verschwundenen Flächen- und auch RGVE-Beiträge taucht noch in den Übergangsbeiträgen von 499 Mio. auf. Doch diese Übergangsbeiträge sollen bis 2017 auf 299 Mio. sinken und bis 2021 ganz verschwinden.

Von 2,181 auf 1,38 Mrd.

Insgesamt machten also die bisherigen produktionsorientierten Flächen-, RGVE- und TEP-Beiträge 2,181 Mrd. aus. Wenn man die Übergangsbeiträge zu den produktionsorientierten Beiträgen zählt, machen diese zusammen mit den Versorgungssicherheitsbeiträgen 2014 noch 1,58 Mrd. und im Jahr 2017 gar nur noch 1,38 Mrd. aus. Massiv gestärkt werden hingegen die ökologisch orientierten Beiträge.

In der AP 2011 wurden für Ökobeiträge, Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltung (BTS), regelmässiger Auslauf im Freien (Raus), Sömmerungsbeiträge sowie regionale Programme jährlich 627 Mio. ausgeschüttet. Bereits 2014 werden für die neuen Kulturlandschaftsbeiträge (492 Mio.), Biodiversitätsbeiträge (298 Mio.), Landschaftsqualitätsbeiträge (30 Mio.), Produktionssystembeiträge (366 Mio.) und Ressourceneffizienzbeiräge (48 Mio.) zusammengezählt 1,234 Mrd. ausbezahlt. Dieser Betrag soll bis 2017 auf 1,434 Mrd. steigen.

Bauern zahlen mit

Die mit AP 2017 neu einzuführenden Landschaftsqualitätsbeiträge werden über regionale Projekte unter Federführung von Trägerschaften und der Kantone ausgerichtet. Gemäss BLW-Vizedirektor Christian Hofer sollen die Beträge, wie sie im Zahlungsrahmen von 2014 bis 2017 inklusive einer Kostenbeteiligung der Kantone von 10% vorgesehenen sind, vollumfänglich als Direktzahlungen zu den Bauern gelangen. Die Finanzierung der Projekte selber, also namentlich deren Planung und Umsetzung, müssten die regionalen Trägervereine tragen, welche aus den Kantonen, den beteiligten Bauern sowie Dritten bestehen.