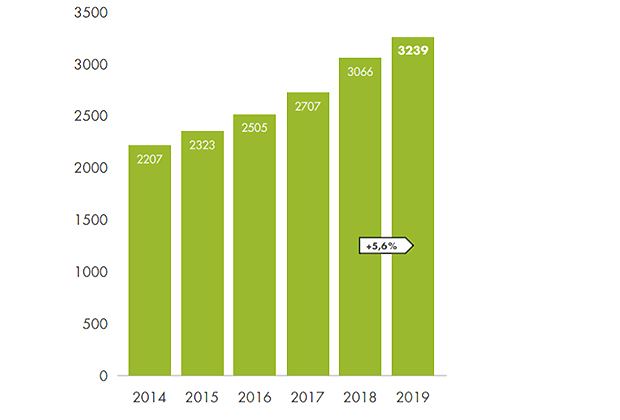

Erstmals haben Bio-Produkte in der Schweiz im letzten Jahr einen Marktanteil von über zehn Prozent erreicht. Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln stieg 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent auf 3,2 Milliarden Franken.

Mit einem Wachstum von 4,7 Prozent lag die Romandie beim Marktanteil vor der Deutschschweiz (3,1%) und erreichte damit erstmals einen höheren Marktanteil (10,5% im Vergleich zu 10,4%). Im Tessin ist der Umsatz um 1,3 Prozent gewachsen. Der Marktanteil liegt neu bei 8,9 Prozent.

Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln in den letzten fünf Jahren um eine Milliarde zugelegt, teilte Bio Suisse anlässlich ihrer Jahresmedienkonferenz am Mittwoch mit. Allein 2019 nahm der Marktanteil noch einmal um 3,4 Prozent zu und betrug 10,3 Prozent.

Milch und Fleisch verlieren

Im Durchschnitt kauften jede Schweizerin und jeder Schweizer 2019 Bio-Produkte im Wert von 377 Franken. 57 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten legten täglich oder mehrmals wöchentlich Bio-Produkte in ihren Warenkorb. Das sei ein Weltrekord, sagte Geschäftsführer Balz Strasser. 57 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten legten täglich oder mehrmals wöchentlich Bio-Produkte in ihren Warenkorb.

Der Verkauf von Bio-Produkten habe im vergangenen Jahr in fast allen Bereichen und Landesteilen zugelegt, sagte Strasser weiter. Den höchsten Marktanteil erreichen die Bio-Frischprodukte: Bei den Eiern war es fast jedes Dritte (28,7 Prozent), beim Brot 26,1 Prozent und beim Gemüse 23,1 Prozent. Mit nur gerade 7,4 Prozent liegt der Anteil bei verpackten Konsumgütern deutlich tiefer. Dafür sei das Wachstum in diesem Segment auch fast drei Mal so gross wie bei den Frischprodukten, sagte Bio-Suisse-Marketingleiter Jürg Schenkel.

Keine guten Nachrichten gibt es hingegen von den gewichtigen Segmenten Milch (354 Mio. Fr. Umsatz) und Fleisch (260 Mio. Fr.). Diese haben je 0,3% an Marktanteilen verloren.

Licht und Schatten

Er hätte niemals gedacht, welche Bedeutung die Schweizer Landwirtschaft in diesem Jahr erlangen würde, sagte Bio Suisse-Präsident Urs Brändli bei einer Videokonferenz aus dem Hauptsitz in Basel. Die Bäuerinnen und Bauern stellten während dieser Krise - zusammen mit dem medizinischen Personal, den Chauffeuren und den Verkäuferinnen - die Grundversorgung der Bevölkerung sicher.

Doch auch bei den Bio-Betrieben habe die Ausnahmesituation für Licht und Schatten gesorgt. Zum einen hätten die Bio-Hofläden viele neue Kundinnen und Kunden angezogen. Auf der andere Seite seien Bio-Gärtnereien und die Betreiber von Marktständen gezwungen gewesen, neue Absatzwege für ihre Produkte zu finden. Die Krise habe gezeigt, dass saisonale, regionale und Bio-Produkte die Konsumentinnen und Konsumenten beim Einkaufen lenkten, sagte Strasser weiter. So habe der Bio-Absatz in dieser Zeit um bis zu 30 Prozent zugenommen.

170'000 Hektaren

Insgesamt produzieren 7300 Betriebe in der Schweiz und Liechtenstein nach den Richtlinien der Knospe. Das sind 300 mehr als im Vorjahr. Sie bewirtschaften zusammen einen Sechstel der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (169'360 Hektaren). Im Berggebiet war es sogar ein Viertel.

Die Kantone Bern (1318, +57) und Graubünden (1255, +17) sind jene mit den meisten Bio-Betrieben. Es folgen St. Gallen (466, +15), Zürich (428, +22) und Luzern (420, + 28). Luzern verzeichnete gemeinsam mit dem Kanton Wallis (243, +28) prozentual den höchsten Zuwachs. Hier sind im letzten Jahr viele Winzer auf die Bio-Produktion umgestiegen. Im März entschied das Kantonsparlament, einen «Plan d’Action Bio» aufzugleisen. Das Wachstum von Bio im Wallis dürfte damit noch eine Weile anhalten, schreibt Bio Suisse.

Trotz Abbau von Warteliste Abzug für Bauern

Weil immer mehr Bauern auf Bio umsteigen, habe die Produktion zum Teil sogar die Nachfrage überstiegen. Dies sei für Bio Suisse eine ungewöhnliche Situation. Im letzten Jahr habe bei Milch, Schweinefleisch und zum Teil bei Getreide einen Angebotsüberhang gegeben. Dieses Problem habe Bio Suisse durch gezielte Promotionen, Degustationen und durch die Zusammenarbeit mit den Detailhändlern aber gelöst, hiess es.

«Aufgrund der aktuell aussergewöhnlich hohen Nachfrage nach Milch und vor allem Butter haben die Bio-Milchorganisationen unlängst sogar entschieden, die Wartelisten zum 1. Juni aufzuheben», schreibt Bio Suisse. Was die Organisation in ihrer Mitteilungn aber nicht schreibt: Bei den ZMP müssen die Bio-Neulieferanten ab Juni mit einem Deklassierungsabzug von 15 Rappen pro Kilo Milch leben. Im Infoschreiben der ZMP vom April heisst es zudem: «Bei einer Änderung der Marktsituation kann dieser allenfalls sogar noch steigen.» In diesem Fall wäre der Biomilchpreis nicht mehr viel höher als der Preis für konventionelle Milch. Auch die MPM zieht 15 Rp./kg ab.

Grund für die Massnahmen: Bei der Produktion von Biobutter fällt auch Biomagermilch an. Diese Magermilch wird nicht im Biokanal verarbeitet, sondern deklassiert.

Ziel: Ein Viertel Bio

Doch auch wenn Bio Suisse damit rechne, dass die ein oder andere Kundin nun öfter zu den Knospenprodukten greifen werde, müsse die Nachfrage weiter angekurbelt werden. Dazu werde unter anderem das Marketing verstärkt.

Aber Bio Suisse will auch neue Wege gehen: «Wir wollen ins Sortiment von Take Aways, Kiosks und Tankstellen. Wir wollen in die Gastronomie und vor allem in die Gemeinschaftsverpflegung», sagte Strasser. Denn das strategische Ziel sei ein Marktanteil von 15 Prozent bis im Jahr 2025.

Landwirtschaft ohne importierte Hilfsmittel

«Während der Corona-Pandemie erfuhr die ganze Schweizer Landwirtschaft grossen Respekt und viel Vertrauen von der Bevölkerung», sagte Urs Brändli, Präsident von Bio Suisse. Jetzt sei die Landwirtschaft und vor allem auch die Politik gefordert, dieses Vertrauen zurückzugeben. Die einheimische Lebensmittelproduktion sei wichtig. «Wirkliche Sicherheit bieten aber nur Lebensmittel, die ohne importierte Hilfsmittel wie chemisch-synthetische Dünger erzeugt werden.»

Es brauche deshalb eine standortgerechte Produktion, zum Wohl von Mensch, Tier und Umwelt, führte Brändli weiter aus. Und er forderte die Politik auf, einen verbindlichen Absenkpfad zur Minimierung der Risiken aus dem Einsatz synthetischer Pestizide, zu beschliessen.