Die letzten 26 Kilometer vor dem Bodensee erzählen Geschichte: Während der Rhein zwischen Oberriet und Mäder eine überblickbare, je hälftige Landesgrenze zwischen der Schweiz und Österreich bildet, ändert sich das ab der Ortschaft Diepoldsau: Der neue korrigierte Rhein fliesst westlich der Ortschaft vorbei. Östlich von Diepoldsau macht der Alte Rhein einen weiten Bogen und das Dorf wird zur Insel.

Landesgrenzen folgen altem Lauf

Wer es nicht weiss, hat das unbestimmte Gefühl, sich hier auf fremdem Boden zu befinden. Marlene Engler, Kommunikationsverantwortliche der internationalen Rheinregulierung IRR, nickt und schmunzelt. «Ja, für Auswärtige kann das verwirrend sein. Nach der 1892 begonnenen Rheinkorrektur wurde 1923 schliesslich auch der Abschnitt bei Diepoldsau begradigt und eine Verschiebung der Landesgrenzen parallel zum neuen Lauf stand zur Diskussion», erklärt sie.

«Doch die Idee wurde verworfen». Die korrigierte Mündung in den Bodensee befindet sich seither vollständig auf österreichischem Gebiet, während das alte Delta bei Altenrhein auf Schweizer Boden liegt. Das heisst, der «neue Rhein» mäandert nicht mehr, aber die Landesgrenzen folgen noch immer den alten Flussbiegungen.

Folgen für Anwohner

Österreich und die Schweiz haben bei der ersten Rheinkorrektur erfolgreich zusammengearbeitet und auch das nun anstehende Projekt wird gemeinsam angepackt: Was 1892 mit einem Staatsvertrag zwischen dem damaligen Österreich-Ungarn und der Schweiz begann, lebt bei Rhesi in flexiblen Büronutzungen, guten Absprachen und einem motivierten, länderübergreifenden Projektteam weiter. Eine erfreuliche Tatsache, wird doch in ähnlichen Projekten sich gegenseitig oft das Wasser abgegraben.

Entsprechend ernüchternd sind dann die Folgen für die Bewohner der Gebiete – bei Rhesi wird jedoch eine Lösung mit möglichst breitem Einverständnis angestrebt: In beiden Ländern werden betroffene Nutzergruppen wie Landwirte mit Pachtland im Rheinvorland oder angrenzende Gewerbetreibende in Prozesse miteinbezogen. Nicht alle stehen dem Grossprojekt positiv gegenüber, vor allem Landwirte aus der Schweiz äussern sich kritisch.

Vorland wird genutzt

Seit der Korrektur vor rund hundert Jahren fliesst der Fluss meist friedlich in seinem Bett. Er liefert den Anwohnern Trinkwasser. Das Vorland links und rechts davon wird als Weide oder Grasland verpachtet. Bei Spaziergängern, Reitern und Velofahrern sind die Wege entlang des Rheins beliebt. Steigt der Wasserpegel übermässig, spielt die Landesgrenze plötzlich keine Rolle mehr – auf beiden Seiten werden Felder und Keller überschwemmt. Glücklicherweise nur noch selten.

Das ist Rhesi

Was im Delta bei Rotterdam unter den Namen Waal, IJssel und Nederrijn in die Nordsee fliesst, beginnt in Graubünden mit zwei kleinen Gebirgsflüssen, dem Vorder- und dem Hinterrhein. Bei Reichenau vereinigen sie sich zum Alpenrhein und verleihen dem Fluss einen ersten Anflug von Grösse. Gemächlich durchquert er anschliessend das Tal zwischen der Schweiz und Liechtenstein, fliesst an Österreich vorbei und ergiesst sich auf dessen Gebiet in den Bodensee. Die letzten 26 Kilometer vor der Mündung gelten als internationale Strecke, verwaltet von den Ländern Schweiz und Österreich. Die beiden sind Mitglieder der IRR, der 1892 gegründeten internationalen Rheinregulierung.

Seit rund 12 Jahren laufen unter der Bezeichnung Rhesi umfangreiche Projektarbeiten, welche diesen Abschnitt für ein zukünftiges Hochwasser sicherer gestalten sollen. Innerhalb der bestehenden Dämme, die laufend saniert werden, bekommt der Fluss mehr Raum, gleichzeitig werden ökologische Vorgaben umgesetzt. Gerechnet wird mit Gesamtkosten von 2,1 Milliarden Franken. Am 17. Mai 2024 wurde der Staatsvertrag von Norbert Totschnig, österreichischer Bundesminister und Bundesrat Albert Rösti unterzeichnet. Der Vertrag wurde in der Herbstsession durch den Nationalrat gutgeheissen und in der Wintersession 2024 vom Ständerat abgesegnet. Verläuft alles nach Plan, beginnen die Bauarbeiten im Jahr 2027 und dauern voraussichtlich 20 Jahre. Gestartet wird in Etappen ab Bodensee flussaufwärts. Die Umsetzung des Vorhabens dauert nach Angaben des Bundesrats voraussichtlich bis 2052. Ziel sei es, das untere Rheintal vor Hochwasser zu schützen und als Lebens- und Wirtschaftsraum aufzuwerten.

Vor der Rheinkorrektur sind immer wieder Bollwerke gebrochen und der Strom brachte Not über die Bevölkerung. Die älteste Nachricht berichtet von einer Flut im Jahre 1206. Eine der schlimmsten Überschwemmungen fand im September 1868 statt, als praktisch das ganze Rheintal unter Wasser stand. Wenige Jahre nach dieser Katastrophe wurde grenzüberschreitend gehandelt: 1892 unterschrieben Österreich-Ungarn und die Schweiz einen Staatsvertrag.

Flusskorrektur wird korrigiert

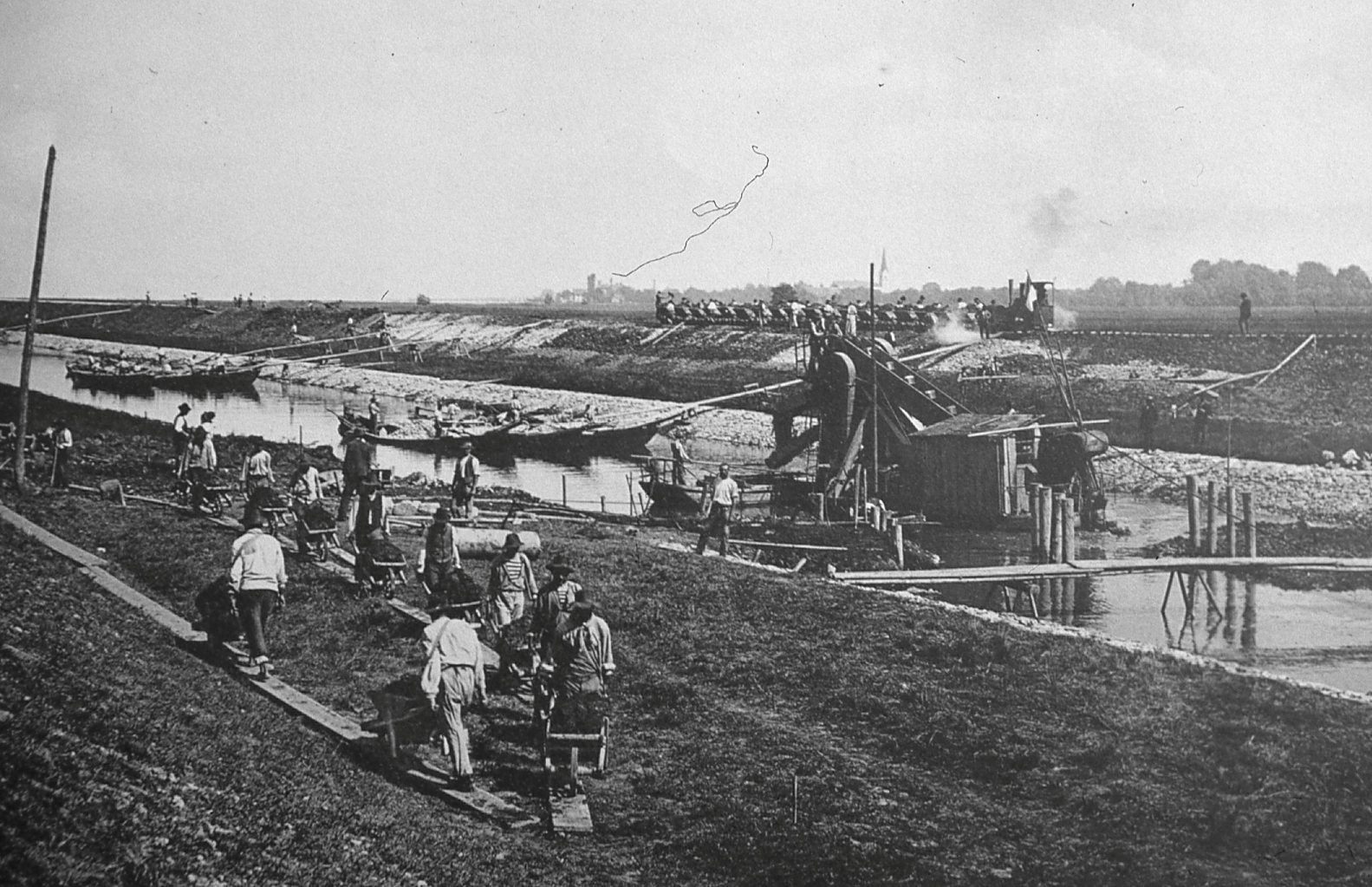

Die Korrektur des Rheins begann, der Fluss wurde Abschnitt für Abschnitt verengt und begradigt. Zudem wurden auf beiden Talseiten die Bergbäche in separate Binnenkanäle gefasst, damit sie bei Starkregen den Rhein nicht zusätzlich belasteten. 1924 folgte ein zweiter Staatsvertrag und die Rheinvorstreckung in den Bodensee wurde beschlossen. Dreissig Jahre später sassen die beiden Regierungen nochmals zusammen, ein dritter Staatsvertrag wurde aufgesetzt: Der Fluss wurde eingeengt und die Vorstreckung in den Bodensee angepasst, so dass die Dämme heute 4,5 Kilometer in den See ragen und das viele feine Sediment in tiefem Wasser ablagern.

Die Flusskorrektur wird in den kommenden Jahrzehnten wieder korrigiert.

Susanne Sigrist

Alle diese Massnahmen haben sich in den letzten Jahrzehnten bewährt und grössere Überschwemmungen in Schach gehalten. Damit das auch aktuell so bleibt, werden laufend die alten Dämme saniert. Da sich das Rheintal bevölkerungsmässig und wirtschaftlich in den vergangenen 100 Jahren stark entwickelt hat, reicht der derzeitige Schutz nicht mehr aus beziehungsweise die Schäden und Kostenfolgen wäre bei einer Überflutung enorm hoch. Gleichzeitig müssen die Forderungen des überarbeiteten Gewässerschutzgesetzes umgesetzt werden - man korrigiert also die ehemalige Flusskorrektur.