Bei Mortellaro ist das Vorbeugen besonders wichtig. Die Infektion kann nicht immer geheilt werden. Sind die Klauen trocken, finden die Bakterien weniger Eintrittspforten. Deshalb sollten Laufställe oft entmistet werden.

Hauptbetroffen bei Mortellaro – wissenschaftlich Dermatitis digitalis – ist die Fesselbeuge der Hinterbeine am Übergang von der Haut zum Ballenhorn. Dort können sich erdbeerartige Geschwüre bilden, deshalb heisst Mortellaro auch Erdbeerkrankheit.

Weitere Symptome sind die Bildung von Krusten und vermehrtes Sohlenhornwachstum. Wird die Krankheit chronisch, treten Formveränderungen des Klauenschuhs auf, was zu Geschwüren führen kann. Mortellaro führt zu Lahmheit und damit zu einem ganzen Rattenschwanz von Folgeproblemen: Die Kühe liegen oft und fressen weniger. Dadurch sinkt die Milchleistung, es kommt zu einem Energiedefizit, zu Stoffwechselkrankheiten wie Ketose oder zu Fruchtbarkeitsproblemen.

Schieber laufen lassen

Die Erreger, Bakterien mit dem Namen Treponema denticola, befallen vor allem vorgeschädigte Klauen. Ist das Horn aufgeweicht, finden sie eine Eintrittspforte zur Zehenhaut. Deshalb sollte man insbesondere in Laufställen darauf achten, dass die Klauen möglichst trocken bleiben. Das heisst also, den Schieber, wenn vorhanden, möglichst oft laufen zu lassen. Zwei- oder dreimal pro Tag reichen nicht. Im Hinblick auf die Ammoniakemissionen empfielt das Bundesamt für Umwelt, den Schieber alle zwei Stunden laufen zu lassen. Gemäss Agroscope wäre ein solches Intervall auch bezüglich Klauengesundheit optimal.

Eine sinnvolle Massnahme ist auch, die Klauen regelmässig, etwa im Melkstand, mit einem Wasserschlauch abzuspritzen. Sind viele Tiere erkrankt, können Durchtreibeklauenbäder eingerichtet werden. Adrian Steiner, Professor an der Wiederkäuerklinik der Universität Bern, meint dazu: «Die Desinfektionslösung in Klauenbädern muss man nach 150 Kühen ersetzen. Wird das nicht gemacht, wird das Klauenbad zur Keimschleuder.»

Auch in gut gepflegten Liegeboxen oder Liegeflächen können die Klauen abtrocknen. Kalk wird dabei eine keimhemmende Wirkung nachgesagt. «Das ist aber nicht erwiesen», so Steiner, «Zudem macht zu viel Kalk in den Liegeboxen die Zitzenhaut spröde und rissig». Eine Kalkstrohmatratze müsse in jedem Fall gut gepflegt werden. Diese Aussage stützt Samuel Kohler, Dozent an der HAFL: «Auf gut gepflegten Kalkstrohmatratzen treten weniger Euterentzündungen auf. Es ist anzunehmen, dass dieser Effekt auch bei Mortellaro gilt.»

Kompost hemmt Keime

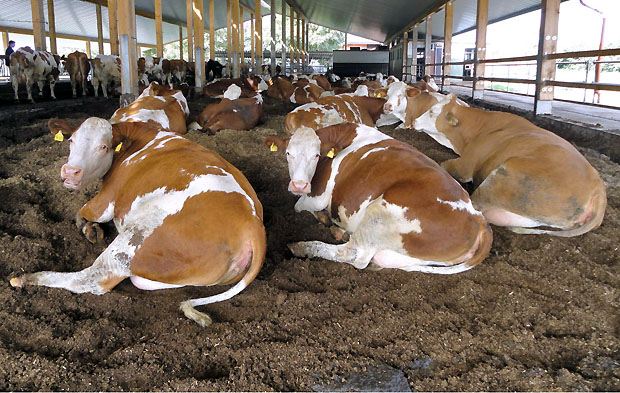

Eine keimhemmende Wirkung haben ziemlich sicher auch Kompostliegeflächen. In ihnen findet ein Verrottungsprozess und damit eine Erhitzung statt, die Bakterien abtötet. Allerdings gibt es in der Schweiz noch kaum Kompostställe, so dass die Erfahrungen fehlen. «Wir haben aber Bauern aus Österreich, Deutschland und Holland zu ihren Erfahrungen mit Kompostställen befragt», weiss Kohler. «Alle waren der Meinung, dass sie weniger Mortellaroprobleme hatten. Das ist ein starkes Indiz.»

Kühe, die auf die Weide können, sind von Mortellaro weniger betroffen. Auf der Weide können die Klauen abtrocknen. Allerdings besteht auf Gemeinschaftsweiden wie Alpen das Risiko, dass die Bakterien von Tier zu Tier übertragen werden. Verschleppt werden die Bakterien auch von Tierärzten, Besamern und Klauenpflegern, wenn diese die Vorsichtsmassnahmen missachten. Weitere Infektionsquellen sind zugekaufte Kühe und Viehschauen.

Fütterung mit Struktur

Mit der Fütterung kann man zwar die Mortellaro-Bakterien nicht fernhalten. Doch sind latent an Stress, einer Unterversorgung oder an Stoffwechselstörungen leidende Kühe anfälliger auf Infektionen. «Die Fütterung ist deshalb einer der Grundsteine für gesunde Kühe und gute Klauen», findet Hansueli Rüegsegger von der UFA. Die besten Klauen erreiche man mit einer im Jahresverlauf konstanten Fütterung, die über genügend Struktur verfüge. «Plötzliche Futterumstellungen sind nicht nur für den Pansen, sondern auch für die Klauen Gift.»

Neben einer ausreichenden Strukturversorgung spricht Rüegsegger die Mineralstoff- und Spurenelementversorgung an. Besonders wichtig: Biotin. Es wirkt sich positiv auf die Klauengesundheit aus. Aber, so Rügesegger: «Biotin muss während mindestens drei bis sechs Monaten zugesetzt werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen.» Bis sich eine Fütterungsmassnahme also positiv auswirkt, dauert es lang. Und ebenso lang dauert es leider, bis fütterungsbedingte Fehler wieder ausgebügelt sind.

Bakterien verkapseln sich

An Mortellaro erkrankte Kühe werden meist mit Antibiotika behandelt, die die Keime abtöten sollen. Eine Massnahme, die leider nicht immer zum Ziel führt. «Die Bakterien ziehen sich ins Innere des Gewebes zurück, wo sie von den Medikamenten nicht erfasst werden können», weiss Steiner. «Es gibt deshalb Kühe, die nach der Behandlung geheilt sind, aber auch solche, bei denen Mortellaro immer wieder ausbricht.» Deshalb sei die Erdbeerkrankheit nicht in jedem Fall heilbar, was die Vorbeugung umso wichtiger mache.