Die Eutergesundheit im Griff haben, das möchte jeder Milchbauer. Damit es gelingt, sollte man die Faktoren kennen, die zu Verbesserung führen, damit finanzielle Folgen ausbleiben. «Das ist möglich», sagen Experten.

Viele Euterkrankheiten können vermieden werden. Dazu braucht es eine Portion Konsequenz und die Bereitschaft, exakt und sorgfältig zu arbeiten. In einem Versuch wurden von der Vetsuisse-Fakultät der Uni Bern und Zürich 100 Betriebe, die 2010 eine Tankzellzahl von 200'000 bis 300'000 Einheiten/ml registrierten, während zwei Jahren begleitet. Sie waren auf die ganze Schweiz verteilt, mussten mindestens 12 Kühe in jeder Milchkontrolle aufweisen und durften nicht mit einem Roboter melken.

Vier Gruppen gebildet

Die Betriebe wurden in vier Gruppen eingeteilt. Zuerst wurde das Melkverhalten betrachtet. Drei erhielten einen Bericht mit Empfehlungen. Diese wurden entweder selbstständig, mithilfe des Bestandestierarztes oder unterstützt durch Arbeitskreise umgesetzt. Die vierte Gruppe diente als Kontrollgruppe und erhielt den Bericht erst am Schluss des Projekts.

Christoph Schwarz aus Lobsigen BE ist einer der Betriebsleiter, die sich am Mastitiskontrollprogramm beteiligt haben. «Zuerst muss ich als Landwirt erkennen, dass ich ein Problem mit den Zellzahlen habe. Sonst machen alle Änderungsvorschläge keinen Sinn», gibt er offen zu. Nebenbei geht er einem Nebenerwerb nach.

In seinem Holsteinbestand sind die Zellzahlen um ein Drittel auf 60'000 Einheiten pro Milliliter gefallen. «Die Eutergesundheit ist der Spiegel der Kuh», ist seine Erkenntnis. Was macht er anders: mit Handschuhen melken, konsequent den Vormelkbecher benutzen, für jede Kuh ein neues Feuchttuch verwenden sowie die Melkreihenfolge anhand der Werte der Monatsrückmeldung anpassen.

Jeder Vierte hat Probleme

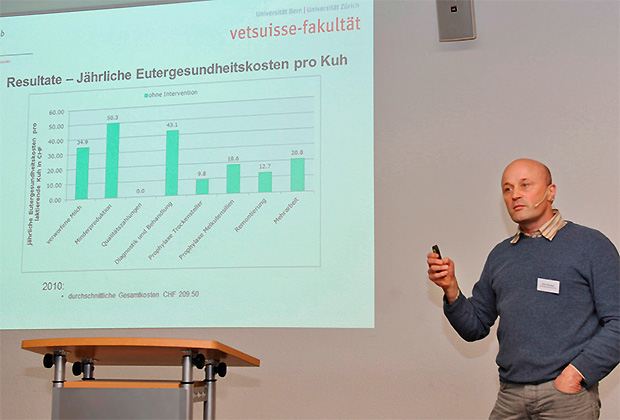

Dirk Strabel, Leiter des Rindergesundheitsdienstes Agridea in Lindau ZH, erklärt: «Fast jeder vierte Milchviehbetrieb mit mehr als zehn Kühen kann als Problembetrieb bezeichnet werden.» Für jede Kuh koste die Behandlung der Euterkrankheiten in Problembetrieben rund 200 Franken jährlich. Oder rund 130 Millionen Franken gesamthaft. «Geld, das keiner sieht, das aber reingeholt werden könnte», so Strabel. Praxisnah wies Melkberater Thomas Manser auf vermeidbare Fehler beim Melken hin.

Dies beginnt beim Anrüsten. «60 Sekunden Stimulieren reichen. Wird das Melkzeug innert vier Minuten nicht angesetzt, reicht die Oxytocin-Ausschüttung nicht für den ganzen Melkvorgang», weiss er. Oft beobachte er, dass der Melker das Melkzeug zu abrupt abnehme oder gar für einen Lufteintritt sorge. «Das gibt einen unerwünschten Rückspray, eine Infektionsgefahr, die an Milchtropfen an der Zitzenöffnung sichtbar ist», so Manser weiter.

Ein Drittel ändert nichts

Als operative Leiterin der Feldstudie zieht Vetsuisse-Tierärztin Michèle Bodmer einige Schlussfolgerungen, die sie «erschreckt» hätten: Jeder Dritte, der sich am Projekt beteiligt habe, gab an, dass er keine der abgegebenen Empfehlungen umgesetzt habe. 56 Prozent benutzen keinen Vormelkbecher, sondern melken direkt auf den Boden. Zwei von fünf machen bei zugekauften Tieren keinen Schalmtest.

Nur jeder Siebte wechselt die Zitzengummis rechtzeitig, laut Manser nach 2500 Melkungen oder 750 Arbeitsstunden (Silikon nach 1500 Arbeitsstunden). Positiv sei jedoch, dass bei Projektende insgesamt weniger Fehler gemacht wurden und auch die Anzahl an Problemtieren gesunken sei.