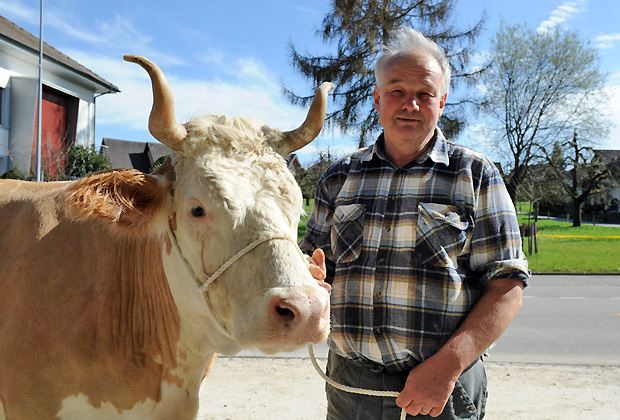

Christian Wanner aus Messen SO ist Präsident der ausserparlamentarischen Beratenden Kommission für Landwirtschaft. Er sagt, weshalb er überzeugt sei, dass produzierende Landwirtschaftsbetriebe wichtig seien.

«Schweizer Bauer»: Wie viele der heute rund 55'000 Bauernbetriebe braucht es in der Schweiz für eine funktionierende Ernährungssicherung?

Christian Wanner: Das kann so niemand abschliessend beantworten. Sicher ist, dass es politische Vorgaben und Rahmenbedingungen gibt, die es zu berücksichtigen gilt.

Konkret: die neue Agrarpolitik 2014–2017?

Ja, aber nicht nur. Die AP 14–17 hat die Marschrichtung festgelegt. Diese finde ich im Grundsatz richtig, aber es braucht sicher noch eine gewisse Feinsteuerung. Die Landwirtschaft hat einen politischen Auftrag. Dazu werden Nebenaufgaben wie die Pflege der Landschaft in Tourismus- und Erholungsgebieten immer wichtiger.

In den letzten Jahren gaben im Schnitt jährlich 1,5% der Bauern ihren Betrieb auf. Wie beurteilt die Beratende Kommission für Landwirtschaft das Tempo des Strukturwandels?

Strukturwandel gab es schon immer. 1,5%, wie dies das BLW als normal betrachtet, mag jetzt normal sein, aber rechnen Sie das mal auf 70 Jahre hoch…

Aussagen des Agrarökonomen Lukas Bär am Zuger Bauerntag, dass man deswegen nicht trauern müsse, wenn zwei Drittel der Bauernbetriebe verschwinden würden, provozieren. Was sagen Sie dazu?

Das bedeutet für mich eine Geringschätzung jeglicher bäuerlichen Arbeit. Lukas Bär hat dabei das Ziel der Bundesverfassung nicht begriffen. Solche Aussagen entsprechen keiner vernünftigen Agrarpolitik, sondern sind reine Polemik.

Das wäre also weder gewollt noch umsetzbar?

Ein Strukturwandel ist weder künstlich zu fördern und entspricht in keiner Weise dem politischen Willen. Es ist klar kommuniziertes Ziel des Parlaments, möglichst viele produzierende Bauernhöfe zu erhalten. Das ist in der Verfassung festgeschrieben.

Aber wenn es finanziell nicht mehr aufgeht? Gemäss Lukas Bär wirtschaften grosse Betriebe besser?

Ach was! Das wurde ihm vermutlich irgendwo so vermittelt. Das können Sie mir glauben: als ehemaliger Finanzdirektor des Kantons Solothurn kenne ich die Einkommensverhältnisse in der Landwirtschaft. In der Regel weisen kleinere und mittlere Betriebe bessere Ergebnisse aus als grosse. Man kann die Landwirtschaft nicht nur mit der Industrie vergleichen, wo die Preis- und Renditeoptimierung im Vordergrund steht. Obwohl, das lässt sich nicht wegdiskutieren: Der Druck auf die Landwirtschaft wird spürbar grösser.

Werden unter den gegenwärtigen Voraussetzungen künftig nicht doch mehr Betriebe aufgeben?

Nochmals, es muss Ziel sein, möglichst viele überlebensfähige Betriebe zu erhalten. Aber Bauern brauchen neben der Beschäftigung auch Perspektiven für die Zukunft. Stellen Sie sich vor: Wenn zwei Drittel der Bauern in kurzer Zeit unser Sozialbudget belasten würden, ist die Höhe der Beträge für die Direktzahlungen im Vergleich keine Grösse mehr. Es ist zudem eine Illusion zu meinen, dass die heute verfügbaren Gelder für Direktzahlungen in gleicher Höhe für noch knapp 20'000 Betriebe zur Verfügung stehen werden. Wenn nur noch ein Drittel überleben soll, ist das etwa so, wie wenn ich jemandem sage, dass seine Lebenserwartung nun halt um zwei Drittel gesunken sei, aber er sich daran freuen soll, dass ihm noch ein Drittel bleibe.

Wie sehen denn die Perspektiven aus?

Wir brauchen Bauern, die mit Leidenschaft und Freude hochwertige Nahrungsmittel produzieren. Es darf nicht sein, dass nach dem Motto «Alle Macht dem Stärkeren» der Bauernstand beispielsweise Spekulanten überlassen wird, die das Bodenrecht aushöhlen und nur darauf bedacht sind, daraus Kapital für die eigene Tasche zu schlagen. Wie sollen Bauern ihre kleinstrukturierten Hang- und Steillagen bewirtschaften und pflegen, wenn ihre Höfe plötzlich dreimal grösser sind?