Das landwirtschaftliche Einkommen entspricht der Differenz zwischen den Erträgen und den Aufwänden und wird sowohl für Einzelunternehmen als auch Betriebsgemeinschaften – das sind Zusammenschlüsse von zwei oder mehr Betrieben – erhoben.

Es umfasst landwirtschaftliche - inklusive Hofläden - und landwirtschaftsnahe Tätigkeiten wie beispielsweise die Biogasproduktion oder der Agrotourismus. Ausserlandwirtschaftliche Aktivitäten sind darin nicht enthalten.

Agroscope erhebt jährlich die Buchhaltungsdaten einer Stichprobe von Landwirtschaftsbetrieben, um die Einkommenssituation in der Landwirtschaft zu analysieren. Für diese Erhebung werden die kommerziellen Betriebe ab einer bestimmten Grösse per Zufallsstichprobe so ausgewählt, dass eine repräsentative Darstellung der Auswahlgesamtheit bezüglich der Verteilung nach Betriebstyp, Region und Grössen möglich ist. Für die Schätzung der betrieblichen Kennzahlen (z.B. landwirtschaftliches Einkommen) werden Einzelunternehmen und Betriebsgemeinschaften berücksichtigt. Für Kennzahlen auf Ebene Haushalt (z.B. Gesamteinkommen) oder der Mittelflussrechnung stehen nur die Daten der Einzelunternehmen zur Verfügung, nicht aber diejenigen der Betriebsgemeinschaften.

Die Teilnahme an der Erhebung erfolgt auf freiwilliger Basis. Wenn ein für die Stichprobe ausgewählter Betrieb bereit ist, seine Daten zu liefern, wird er in den folgenden Jahren wieder für die Teilnahme angefragt. Die Zusammensetzung der Stichprobe ändert sich von Jahr zu Jahr. Von den 2243 Betrieben der vollen Stichprobe des Buchhaltungsjahres 2023 hatten 1972 Betriebe (88%) an der Datenerhebung im Vorjahr teilgenommen.

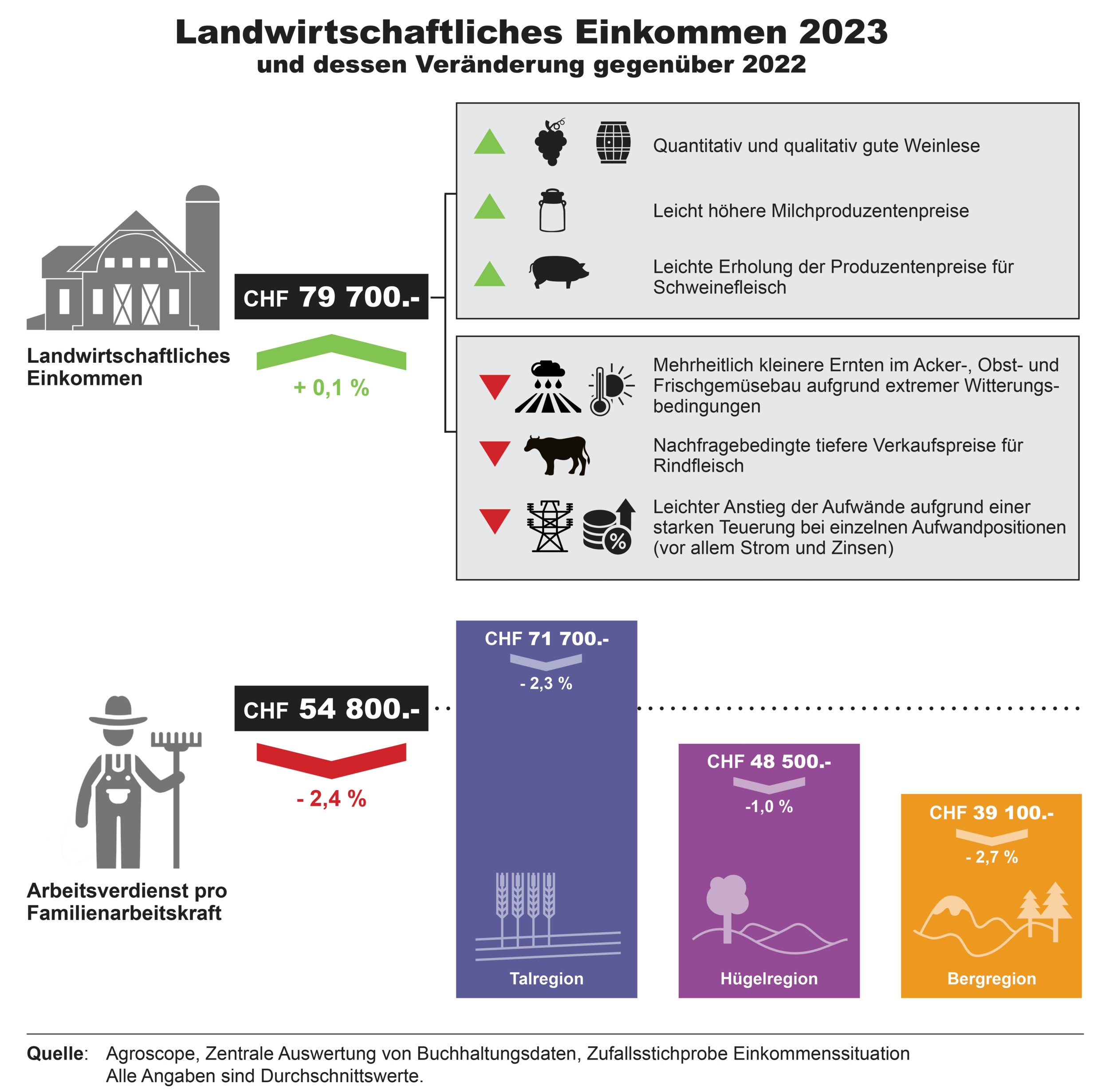

Schwieriges Pflanzenbaujahr

2023 betrug der mittlere Ertrag total, d. h. inklusive Direktzahlungen, 393’400 Franken je Betrieb und nahm

gegenüber dem Vorjahr um 0,9% zu. «Dahinter verbergen sich jedoch zwei gegensätzliche und

sich teilweise gegenseitig aufhebende Entwicklungen», schreibt Agroscope: Während die Erträge aus dem Pflanzenbau sanken, stiegen die Erträge aus der Tierhaltung.

Der monetäre Ertrag aus dem Pflanzenbau nahm gegenüber 2022 um 4,7% ab, was auf die Witterungsbedingungen, die sich für viele Kulturen als herausfordernd herausstellten, zurückzuführen ist. Im Frühling regnete es ausgiebig, hinzu kamen Niederschlagsmängel im Juni und Hitzewellen im Juli und August. Daraus resultierten kleinere Ernten im Acker-, Obst- und Gemüsebau. Lediglich für den Weinbau war das Wetter im vergangenen Jahr günstig. Auf den Agrarmärkten konnten im Pflanzenbaubereich gesamthaft höhere Produzentenpreise (+3,5%) erzielt werden. «Der Preisanstieg reichte jedoch nicht aus, um die gesamten witterungsbedingten Ernteeinbussen im Pflanzenbau auszugleichen», heisst es im Bericht.

Mehr Ertrag bei Milch

Bei der Tierhaltung hingegen nahm der monetäre Ertrag um 1,8% zu. Der Anstieg ist gemäss den Forschern auf eine strukturwandelbedingte Vergrösserung der Betriebe und die damit verbundene Ausdehnung der Tierbestände pro Betrieb (+2,6%) zurückzuführen. Es gibt je nach Produktionsform Unterschiede. In der Milchviehhaltung ging die Verkehrsmilchmenge gegenüber dem Vorjahr um 0,6% zurück, während der ausbezahlte Milchproduzentenpreis um 1,3% anstieg, was höhere monetäre Erträge bewirkte.

In der Rindfleischproduktion dehnte sich die Produktion um 1,3% aus, während die inländische Nachfrage – bedingt durch einen tieferen Pro-Kopf-Verbrauch – um 0,8% abnahm. Dies schlug sich in einem Rückgang der Produzentenpreise für Schlachtvieh um 3,6% und somit tieferen monetären Erträgen aus der Rindfleischproduktion nieder. Nach zwei Jahren Überangebot ging die inländische Produktion auf dem

Schweinefleischmarkt um 5,6% gegenüber dem Vorjahr zurück. «Dies führte in der Schweinemast

zu einer Erholung der Produzentenpreise für QM-Schlachtschweine von 4,7%. Die Schweinezüchter profitierten ihrerseits von höheren Preisen für Ferkel und Jager (+23% gegenüber 2022)», heisst es im Bericht.

Mehr Direktzahlungen pro Betrieb

Die Direktzahlungen (inkl. kantonaler Beiträge) stiegen pro Betrieb im Durchschnitt um 2,1% – bei unveränderten Ausgaben des Bundes für Direktzahlungen. Agroscope führt dies auf den sich fortsetzenden Strukturwandel und des damit einhergehende Flächenwachstums der Betriebe (+2,2% im Jahr 2023) zurück.

Der Anstieg der übrigen Erträge (z.B. Maschinenvermietung oder Arbeiten für Dritte) um 9,8% dürfte gemäss Agroscope unter anderem auf den teuerungsbedingten Anstieg der Maschinenkostenansätze zurückzuführen sein.

Massiv höherer Zinsaufwand

Der durchschnittliche Gesamtaufwand je Betrieb stieg um 1,1% auf 313700 Franken bei einer Teuerung der landwirtschaftlichen Produktionsmittel von +1,5%. «Die Teuerung fiel deutlich tiefer als im Vorjahr aus, das aufgrund des Kriegsbeginns in der Ukraine durch eine starke Inflation gekennzeichnet war», heisst es im Bericht. Pro Hektare ist der Aufwand um 1% zurückgegangen, was – angesichts der Teuerung – auf einen Rückgang der eingesetzten Produktionsmittelmengen hindeutet.

Zum Anstieg haben insbesondere der Zinsaufwand für die Liegenschaften (+22,2%), der Energie- und Entsorgungsaufwand, zu dem Elektrizität gehört (+15,0%), der übrige Aufwand für Material, Waren und Dienstleistungen, wie z.B. Maschinenmiete (+8,2%), und der Aufwandblock «Unterhalt, Ersatz und Reparaturen von mobilen Sachanlagen sowie Fahrzeug- und Transportaufwand» (+2,6%) beigetragen.

Dämpfend gewirkt haben die Aufwandpositionen Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie der Liegenschaftsunterhalt. Diese sind gegenüber dem Vorjahr jeweils um 2,8% bzw. 4.6% gesunken.

Das landwirtschaftliche Einkommen umfasst landwirtschaftliche (inkl. Hofläden) und landwirtschaftsnahe Tätigkeiten wie beispielsweise die Biogasproduktion oder der Agrotourismus. Ausserlandwirtschaftliche Aktivitäten sind darin nicht enthalten.

Agroscope

Einkommen nur dank Wachstum stabil

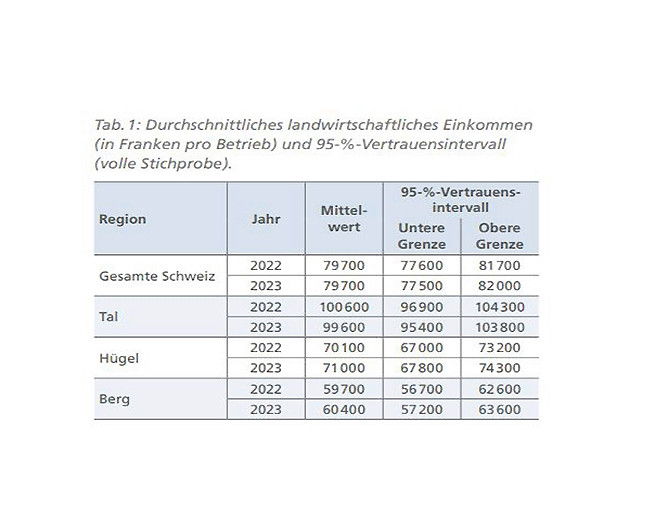

Das landwirtschaftliche Einkommen ist mit 79’700 Franken je Betrieb im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Ohne das durch den Strukturwandel bedingte Wachstum der durchschnittlichen Betriebsgrösse wäre das landwirtschaftliche Einkommen pro Betrieb leicht gesunken. Das landwirtschaftliche Einkommen entspricht der Differenz zwischen den Erträgen und den Aufwänden und wird sowohl für Einzelunternehmen als auch Betriebsgemeinschaften – also Zusammenschlüsse von zwei oder mehr Betrieben – erhoben.

«In allen drei Regionen ist die prozentuelle Entwicklung des landwirtschaftlichen Einkommens gegenüber 2022 minimal und statistisch nicht von null zu unterscheiden», so Agroscope. In der Talregion ging das Einkommen um -0,9% auf 99’600 Franken zurück, in der Hügel- bzw. Bergregion nahm es um +1,4 auf 71’000 Franken bzw. +1,2% auf 60’400 Franken zu. Für den Einkommensrückgang in der Talregion ist der Pflanzenbau verantwortlich.

Zwar stiegen die Erträge im Talgebiet, auch dank einer Zunahme der Direktzahlungen, leicht um 0,3 Prozent. «Der geringere Anstieg der Aufwände (+0,5%) reichte nicht aus, um den geringeren Zuwachs der monetären Erträge vollständig zu kompensieren», schreibt Agroscope.

Arbeitsverdienst sinkt

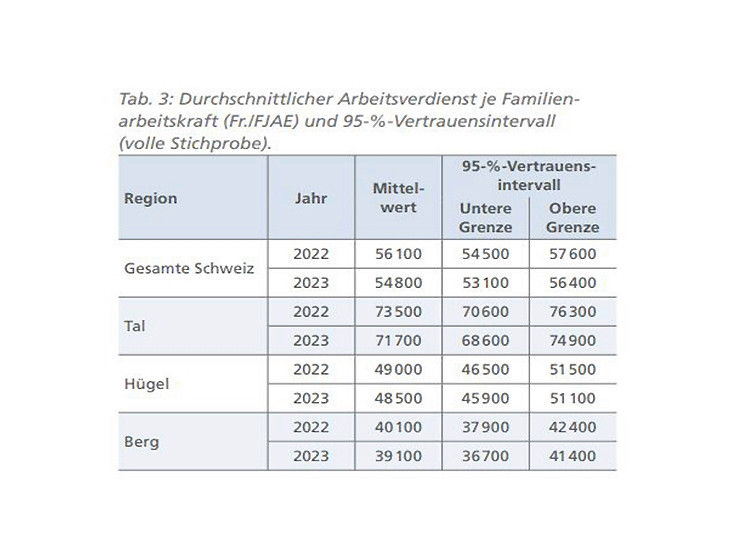

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiteten 2023 durchschnittlich 1,35 familieneigene Arbeitskräfte (+0,2 Prozent gegenüber 2022). Dazu zählen unter anderem Betriebsleitende und allfällige auf dem Betrieb arbeitende Verwandte wie Ehepartnerin, Eltern oder Nachkommen im Erwerbsalter. Der landwirtschaftliche Arbeitsverdienst, der dem landwirtschaftlichen Einkommen nach Abzug der Kosten für das Eigenkapital des Betriebes entspricht, sank 2023 gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozent auf 54’800 Franken pro Familienarbeitskraft.

Der Arbeitsverdienst entspricht dem landwirtschaftlichen Einkommen nach Abzug der kalkulatorischen Kosten für das Eigenkapital des Betriebes, auch Zinsanspruch für das Eigenkapital genannt.

Agroscope

Der Rückgang ist auf den gestiegenen Zinsanspruch für das Eigenkapital aufgrund der höheren Zinsen zurückzuführen. Der Zinsanspruch nahm –bedingt durch einen Anstieg der Zinssätze für Obligationen der Eidgenossenschaft von 0.78 auf 1.05% – um 1700 Franken (+39%) zu.

Es gibt grosse regionale Unterschiede. Mit 71’700 Franken lag der Arbeitsverdienst in der Talregion um 48 % höher als in der Hügelregion (48’500 Franken) und um 84 % höher als in der Bergregion (39’100 Franken).

Gesamteinkommen steigt dank Auswärtsarbeiten

Agroscope berechnet zudem das durchschnittliche jährliche Gesamteinkommen eines landwirtschaftlichen Haushalts. Es setzt sich aus dem landwirtschaftlichen und dem ausserlandwirtschaftlichen Einkommen (z.B. Anstellung in einem Handwerksbetrieb) zusammen. Hier zeigt sich einmal mehr, dass vor allem das ausserlandwirtschaftliche Einkommen steigt. 2023 betrug dieses 37’000 Franken, das ist eine Zunahme vom 5,5 Prozent. Dazu beigetragen haben der Anstieg bei den Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit und aus übrigen Einkünften um jeweils 800 Franken.

Der Anstieg des Gesamteinkommens um 1,5% auf 112’200 Franken ist damit vollständig auf das höhere ausserlandwirtschaftliche Einkommen zurückzuführen. Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen machte im Durchschnitt 33% des Gesamteinkommens aus. In der Talregion betrug das Gesamteinkommen 133’800 Franken, in der Hügelregion waren es 102’100 Franken und in der Bergregion 92’100 Franken. Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen hat in der Hügel- und Bergregion mit einem Anteil am Gesamteinkommen von 36% eine grössere Bedeutung als in der Talregion mit 30%.

Kommentare (1)