«Schweizer Bauer»: Was ist Zementhonig?

Stefan Jans: Einfach gesagt, Honig, den man nicht mehr aus den Waben bringt.

Weshalb?

Der Honig kristallisiert nach wenigen Tagen und lässt sich dann nicht mehr schleudern.

Können Sie das erklären?

Honig setzt sich aus verschiedenen Zuckerarten zusammen. Normaler Honig zu rund 35 Prozent aus Fructose und 30 Prozent aus Glucose – also hauptsächlich aus Einfachzucker. In normalem Honig machen die Mehrfachzucker einen kleinen Anteil aus. Der Dreifachzucker Melezitose macht dabei rund 4 Prozent aus. Ist der Melezitose-Anteil im Honig hoch, kristallisiert er schnell und wird teilweise schon in den Waben so hart, dass Imker ihn nicht mehr schleudern können. Deshalb ist der «Zementhonig» bei den Imkern gefürchtet.

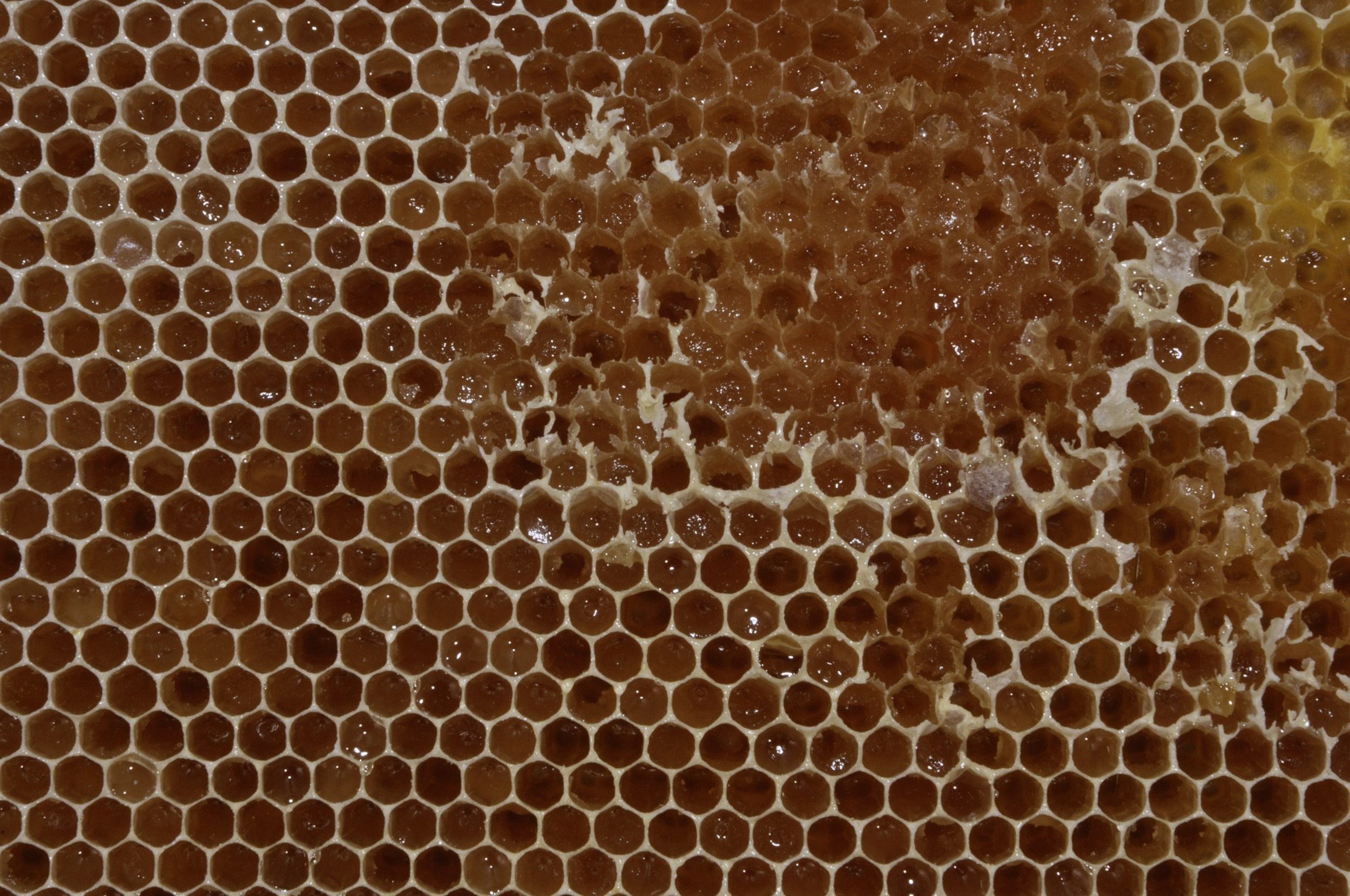

Wabe mit kristallisiertem Honig, eine Seite noch verdeckelt.

apiservice

Gibt es dieses Jahr mehr Zementhonig?

Deutlich mehr. Wobei gesagt werden muss, dass Zementhonig lokal sehr unterschiedlich auftreten kann – das Tessin ist beispielsweise aktuell nicht betroffen. Dieses Jahr lässt sich aber beobachten, dass Zementhonig auch in den angrenzenden Ländern ein Problem ist und europaweit vorkommt. Ein so flächendeckendes Aufkommen hat es in den vergangenen Jahren noch nie gegeben.

Ist das ein zunehmendes Problem?

Bisher wurde Zementhonig alle fünf bis zehn Jahre einmal als grösseres regionales Phänomen beobachtet. Die Forschung hat sich bisher noch nicht intensiv damit beschäftigt. Vieles weiss man noch nicht.

Was ist die Problematik von Zementhonig?

Wie gesagt, der Honig lässt sich ohne weitere Bearbeitung meist nicht schleudern. Der Wassergehalt des Honigs, der beim Schleudern trotzdem rauskommt, ist oft zu hoch. Es muss deshalb mit einer Gärung gerechnet werden – Honigtrocknung ist in der Schweiz nicht erlaubt. Sprich, es kommt zu einer quantitativen und qualitativen Ertragseinbusse für den Imker. Eine Pauschalaussage bezüglich Honigertrag und Qualität lässt sich allerdings nicht machen, weil das Vorkommen von Zementhonig lokal sehr unterschiedlich ist. Zementhonig ist ausserdem als Winterfutter für die Bienen ungeeignet und darf deshalb nicht in grossen Mengen in den Völkern bleiben.

Wieso eignet er sich nicht als Wintervorrat?

Er ist schlecht bekömmlich für die Bienen – sie können Verdauungsprobleme bekommen. Es braucht viel Wasser, damit sie den Honig auflösen können. Es kommt vor, dass die Bienen auf dem Melezitosehonig verhungern.

Wie entsteht Melezitose?

Melezitose ist eine Zuckerart, welche als Bestandteil von Honigtau durch die Bienen eingetragen wird. Dieser Dreifachzucker wird von Läusen ausgeschieden. Bisher weiss man, dass der Honigtau von Fichten oder von Lärchen und insbesondere nach der Verarbeitung durch die Grosse Schwarze Fichtenrindenlaus bis 50 % Melezitose enthält. Weiter wissen wir, dass trockene Sommer – wie in den vergangenen Jahren – und gestresste Wälder dieses Phänomen fördern.

Wir haben aber alles andere als ein trockenes Jahr. Wieso gibt es trotzdem Zementhonig?

Das feuchte, warme Wetter bringt ideale Bedingungen für einen Massenbefall von Honigtauerzeugern, darunter eben auch die Grosse Schwarze Fichtenrindenlaus. Im nassen Frühling sind die Völker nicht viel geflogen und deshalb noch fit und leistungsstark. Es lässt sich beobachten, dass die Bienen diesen Sommer bei leichtem Nieselregen fliegen und dass sie trotz der Witterung ausgiebig Honigtau sammeln konnten. Bei Niederschlag, kühlen Temperaturen und wenig Sonnenschein öffnen viele Pflanzen ihre Blüten nicht, und die Nektarproduktion stagniert. Zudem benötigt die «normale» Wald- und Blatttracht zwei, drei schöne Tage, um sich zu entwickeln. Solche Zeitfenster gab es kaum. Unter diesen Bedingungen sind die melezitosehaltigen Ausscheidungen der Läuse auf den Fichten eine einfache und teilweise alternativlose Nahrungsquelle für die Honigbienen. Diese sind blütentreu und fliegen so lange die gleiche Nahrungsquelle an, bis sie versiegt. Einmal auf die Melezitosequelle geprägt, fliegen sie diese wie Junkies an.

Wie lässt sich Zementhonig von den Imkern vorgängig erkennen?

Aussergewöhnliche Tageseinträge von über 3 kg deuten im Sommer auf Zementhonig hin. Zudem ist der Nektar trüb und die Farbe eher beige bis weisslich. Ausserdem hat er eine geléeartige Konsistenz und fühlt sich im Mund sandig an.

Kann man als Imker etwas dagegen tun?

Mit seinen Völkern abwandern und zum Beispiel in die Berge fahren, wäre die einzige Möglichkeit, um den Eintrag zu vermeiden. Aber das ist mit erheblichem Mehraufwand verbunden (Zeit, Logistik, Standplatz) und für viele nicht umsetzbar.

Beenden Sie die Sätze …

Zementhonig ist … hoffentlich eine seltene Herausforderung.

Landwirtschaft ist … mit der Bienenhaltung eng verknüpft.

Stefan Jans arbeitet beim Bienengesundheitsdienst (BGD) von apiservice und ist Regionalberater für die Zentralschweiz. Selbst hält er rund 40 Bienenvölker an verschiedenen Standorten in Obwalden.

apiservice