Bei der Endlagerung von radioaktiven Abfällen ist die Schweiz gegenüber vielen europäischen Ländern im Hintertreffen. Als Paradebeispiele für eine vorausschauende Planung gelten Schweden und Finnland. Für den Unterschied gibt es mehrere Gründe.

Betrachte man die Endlagerung von leicht- und mittelradioaktiven Abfällen, liege die Schweiz am Schluss jener Länder, die schon seit längerem Kernkraftwerke betreiben, sagte Markus Fritschi von der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) bei einer Informationsreise für Schweizer Journalisten nach Schweden und Finnland. Wenn es um die Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen gehe, dann liege sie im hinteren Drittel.

Heterogene Geologie in der Schweiz

Der grosse Vorteil in Schweden und Finnland besteht laut Fritschi darin, dass die Geologie im ganzen Land überall sehr ähnlich sei. Dadurch könne die Akzeptanz bei der Standortwahl berücksichtigt werden. Das mache vieles einfacher. In der Schweiz seien die Sicherheitsunterschiede gross, weil die Geologie heterogener ist. Die Lager müssten dort gebaut werden, wo die Geologie am besten geeignet sei. Das mache den Prozess politisch anspruchsvoller.

Die Experten der Nagra sind der Meinung, dass die vor 175 Millionen Jahre entstandenen, gering durchlässigen Opalinustonschichten für eine Endlagerung am besten geeignet sind. Die Tonmineralien halten allfällige Schadstoffe nicht nur gut zurück, sondern quellen bei Wasserzutritt auf und dichten Risse selber ab.

Opalinustonschichten sind in der Schweiz an diversen Orten vorhanden. Allerdings wirkt sich erschwerend aus, dass sich ein kombiniertes oder zwei verschiedene Endlager nur im flachen, ohnehin schon dicht besiedelten Teil der Schweiz zwischen Alpen, Jura und Nordgrenze realisieren lässt.

Gemeinden mit grossem Gewicht

Obwohl es in Finnland und Schweden ein leichtes ist, Endlagerstätten weitab von Siedlungen zu errichten, wird die Bevölkerung nicht weniger als in der Schweiz in den Entscheid über einen Endlagerstandort miteinbezogen. Mehr noch: Sagt eine Gemeinde Nein, dann kann ein Projekt gleich begraben werden.

Zeigt sich aber eine Gemeinde bereit, Standort für ein Endlager zu werden, hat ihre Meinung zu Detailfragen bei der Landesregierung und beim nationalen Parlament grosses Gewicht. Deshalb setzt die schwedische Nagra, die Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), besonders in Sachen Information vor allem bei der Bevölkerung an.

Dialog bei Kaffee und Kuchen

«Wir reden mit den Leuten, immer wieder und wieder», sagte Eva Häll von der SKB. Der Dialog werde hinunter an den Küchentisch bei Kaffee und Kuchen geführt. Dazu kämen Infostände an lokalen und regionalen Gewerbeausstellungen oder Informationen an den Schulen, selbst auf untersten Stufen.

Diese Informationspolitik zahlt sich aus. In der AKW-Standortgemeinde Oskarshamm und in Östhammar, wo das schwedische Endlager für hochradioaktive Abfälle gebaut werden soll, beträgt das Vertrauen der Bevölkerung in das Lager-Management der SKB laut letzten Umfragen 85 bzw. 75 Prozent.

Suche nach Endlagerstandort ist ein Werk von mehreren Generationen

Die Schweiz steht bei ihrer Endlagerplanung praktisch noch ganz am Anfang. Dies, obwohl es die Nagra seit 1972 gibt. Mit dem 2008 vom Bundesrat neu aufgegleisten Planungskonzept sollte es nun aber mit klaren Vorgaben, wenn auch nur in kleinen Schritten, vorwärts gehen.

Seit 2011 steht fest, in welchen sechs Schweizer Gebieten ein Lager für leicht- und mittelradioaktive Abfälle, ein Lager für hochradioaktive Abfälle beziehungsweise eine kombinierte Anlage gebaut werden könnte. In einer zweiten Etappe sollen nun mindestens zwei Standorte festgelegt werden.

Die Rollen der verschiedenen Akteure bei der Suche nach geeigneten Standorten sind in der Schweiz klar verteilt. Die Federführung liegt beim Bundesamt für Energie.

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) ist neutrale Kontrollinstanz, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) projektiert die Anlagen. Regionen, Organisationen und Bevölkerung können sich bereits jetzt schon intensiv in den verschiedenen Regionalgruppen einbringen. Bis allerdings die Lager in Betrieb genommen werden können, dauert es noch Jahrzehnte. Frühestens ab 2050 sollen die ersten leicht- und mittelaktiven Abfälle eingelagert werden. Erst ab 2060 steht wohl die Anlage für hochaktive Abfälle zur Verfügung. sda

Auch Nagra-Geschäftsleitungsmitglied Fritschi ist von der schwedischen Informationspolitik begeistert. Von Schweden könne man lernen, dass es persönliche Kontakte und Gespräche in den Regionen brauche. Ob diese in der Schweiz dann tatsächlich «am Küchentisch» stattfänden oder vielleicht in persönlicher Atmosphäre im öffentlichen Raum, werde sich zeigen.

Endlager ab den 2020-er Jahren in Betrieb

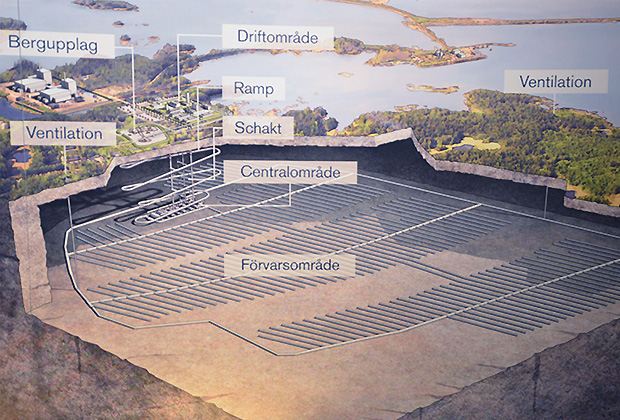

Sowohl in Schweden, wie in Finnland dreht sich der Dialog mit der Bevölkerung nur noch um den Bau eines Lagers für hochradioaktive Abfälle, also um die definitive Versenkung von Brennelementen und Teilen von AKW, wenn diese dereinst zurückgebaut werden.

Obwohl die Brennelemente zur Reduzierung der Wärme und der Radioaktivität noch jahrelang in Abklingbecken zwischengelagert werden und die hochmodernen schwedischen und finnischen AKW noch lange nicht abgestellt werden, geht man das Thema Endlagerung jetzt schon resolut an. Im schwedischen Östhammar soll 2020 ein Pilotbetrieb gestartet und 2026 der definitive Betrieb eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle aufgenommen werden. Im finnischen Olkiluoto will man 2022 betriebsbereit sein.

Um die Endlagerung von leicht- und mittelradioaktiven Abfällen müssen sich beide skandinavischen Nationen keine Sorgen mehr machen. An den finnischen AKW-Standorten Olkiluoto und Loviisa sind entsprechende Endlager seit 1992 bzw. 1998 in Betrieb. In Schweden wird der nur schwachradioaktive Abfall aus AKW, Forschung, Industrie und Medizin sogar schon seit 1988 beim AKW Forsmark eingelagert.