Vor 200 Jahren, am 9. März 1823, starb der Zürcher Universalgelehrte, Staatsmann und Bauingenieur Hans Konrad Escher. Sein Hauptwerk ist der Bau des Linthkanals zwischen Walensee und Zürichsee, der als Hochwasserschutz das Leben in der Linthebene enorm verbesserte. Das «Linthwerk» gilt als das erste technische Grossprojekt der Schweiz.

Hans Konrad Escher wurde am 24. August 1767 in Zürich geboren, als Sohn einer begüterten Kaufmannsfamilie. Die familieneigene Seidenfabrik machte ihn im Erwachsenenalter finanziell unabhängig.

Kriegsminister

Auf Reisen und bei Studienaufenthalten in Frankreich, England, Deutschland und Italien eignete er sich ein enorm breites Wissen an, das von Technologie über Statistik bis zu Philosophie reichte.

Das Gedankengut der Philosophen Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant prägte Eschers Denken und Handeln. Deren Geist der Aufklärung versuchte er politisch und praktisch umzusetzen. In der kurzen Zeit der Helvetischen Republik (1798-1803) übernahm Escher eine zentrale politische Funktion, kurzzeitig amtete er gar als Kriegsminister. Später diente er bis zu seinem Tod in zürcherischen Staatsämtern.

Regelmässige Überschwemmungen

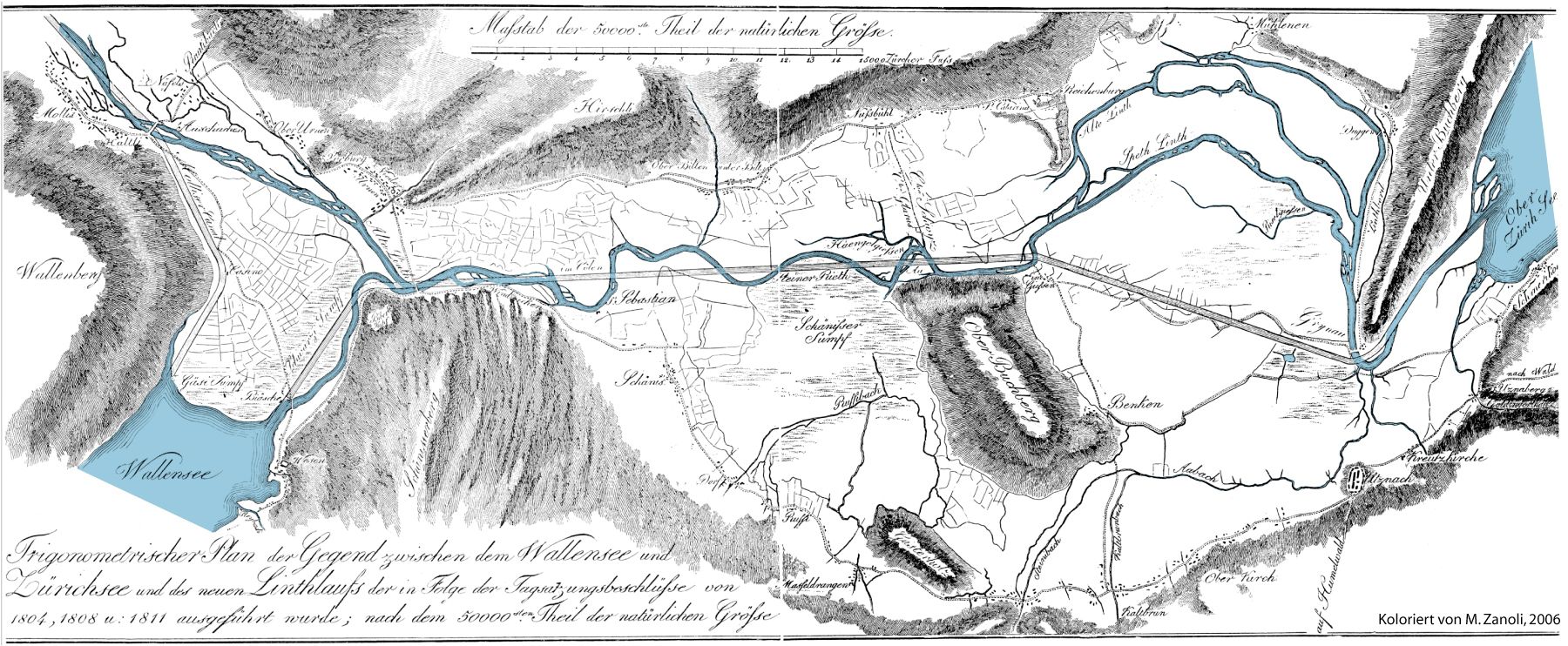

1786 sah Escher auf einer Reise erstmals die katastrophalen Lebensumstände in der Linthebene. Die Linth floss damals noch aus dem Glarnerland am Walensee vorbei und schlängelte sich direkt in den Zürichsee. Wegen übermässiger Ablagerungen von Geschiebe wurde die Ebene zwischen Näfels, Weesen und Ziegelbrücke seit über zwei Jahrzehnten immer wieder verheerend überschwemmt.

Kulturland ging verloren, Malaria sowie Tuberkulose breiteten sich aus und Orte am Walensee waren kaum noch bewohnbar. Escher, selber kein Wasserbau-Fachmann, griff auf Pläne zurück, die der Berner Ingenieur Andreas Lanz bereits 1784 ausgearbeitet hatte. Doch erst Escher mit seinen guten Beziehungen in die Politik gelang es, die Tagsatzung der eidgenössischen Kantone 1804 zur ausserordentlich kostspieligen Umsetzung zu bewegen.

sidonius

Linth in Walensee umgeleitet

Das Husarenstück des «Linthwerks» war die Umleitung der wilden Linth im – später nach dem Erbauer benannten – Escherkanal vom glarnerischen Mollis in den Walensee. Der See diente fortan als Hochwasserpuffer. Zudem lagerte der Fluss sein Geschiebe nun folgenlos dort ab.

Escher kanalisierte und vertiefte sodann den Abfluss des Walensees und senkte dessen Wasserspiegel um mehrere Meter. Der weitere Bau des bis auf zwei Knicks schnurgeraden Linthkanals zum Zürichsee dauerte bis 1816. Nach weiteren Ausbauarbeiten wurde das sogenante «Linthwerk» 1823 an die Kantone übergeben. Im gleichen Jahr starb Escher.

Schweizer Symbolfigur

Die Verbesserung der Lebensbedingungen in der Linthregion und das erfolgreich realisierte Riesenprojekt hatten Escher bereits zu Lebzeiten zu einer wichtigen Schweizer Symbolfigur gemacht. Der Zürcher Regierungsrat verlieh ihm kurz nach seinem Tod den Ehrentitel «von der Linth».

Weniger bekannt ist Eschers Engagement in Geologie, Mineralogie und Staatswissenschaft. In Zürich gründete der Seidenfabrikant ein staatswissenschaftliches Institut, das später in der Universität Zürich aufging. Und bei der Erforschung der Berge zeichnete Escher über neunhundert Landschaftsansichten und Panoramen. Es ist das umfangreichste von einem Schweizer Zeichner geschaffene Werk von Landschaftsaquarellen.