Jede Schweizer Alp hat einen sogenannten Normalbesatz, der angibt, wie viele Tiere wie lange auf der Alp weiden können. «Die Höhe des Normalbesatzes hängt nicht nur von der Grösse der Alp ab, sondern auch von der Futtermenge, der Futterqualität und der Futterausnutzung durch die Weideführung», schreibt Agroscope.

14 Alpen

Die Daten, mit denen diese Werte geschätzt werden, stammen aber aus den 1980er-Jahren. Es liege nahe, dass sie sich durch den Klimawandel verändert hätten, so die Forschungsanstalt. Das Ziel des Projektes der Versuchsstation Alp- und Berglandwirtschaft ist es, die alte Datengrundlage zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. So kann das Futter ideal ausgenutzt werden. «Nur mit einem standortangepassten Besatz können die Alpweiden nachhaltig bewirtschaftet und langfristig erhalten werden», halten die Forschenden fest.

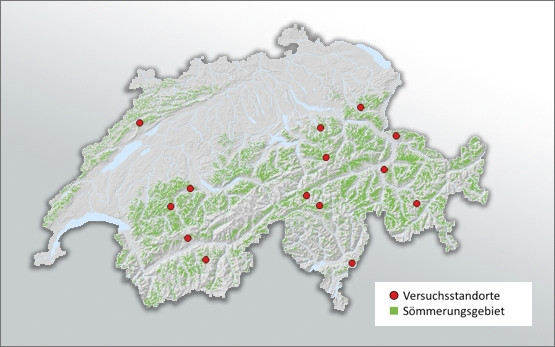

Die Futtermenge und Futterqualität von Alpweiden hängen stark von Klima und Boden ab und sind in der Schweiz sehr unterschiedlich. Deshalb wurden vierzehn repräsentative Gebiete ausgewählt, die die meisten Gesteine und Klimaregionen der Schweiz abdecken. Alle Versuchsgebiete haben einen grossen Höhengradienten, sodass auch der Einfluss der Höhe auf den Ertrag abgeschätzt werden kann.

Alpweiden unter der Lupe

In jedem Gebiet werden vier Dauerbeobachtungsflächen fünf Jahre lang (2022-2026) beobachtet: Je eine produktive und eine magere Weide in einem tiefergelegenen Teil der Alp sowie je eine produktive und eine magere Weide am oberen Ende der Alp. Die Dauer von fünf Jahren sei nötig, um jährliche Schwankungen abzuschätzen, so die Forschenden. In einem Jahr werden zusätzliche Flächen in anderen Pflanzenbeständen untersucht.

Auf allen Versuchsflächen wird der Futterertrag und die Futterqualität gemessen und der Pflanzenbestand detailliert analysiert. Auch der Weiderest wird gemessen. In einer Kooperation mit dem FiBL wird zudem auf ausgewählten Flächen die Bildung von Methan bei der Verdauung des Futters bestimmt. Weil das Wetter einen grossen Einfluss auf den Futterertrag hat, wird in jedem Versuchsgebiet zusätzlich eine Wetterstation installiert.

Vierzehn Gebiete repräsentieren die wichtigsten Klimaregionen und Untergrundgesteine der Schweiz.

Agroscope

Erste Resultate

Auf den 56 Versuchsflächen fanden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Agroscope insgesamt fast 300 verschiedene Pflanzenarten. An einzelnen Standorten waren es bis zu 53 Arten auf einer Fläche von nur 5 mal 5 Metern. «Besonders eindrücklich: Über zwei Drittel aller Pflanzenarten kamen nur in einer Handvoll der untersuchten Weiden vor», schreibt Agroscope. 100 Arten wurden sogar nur einmal gefunden.

Alp-Pflanzen seien also im Gegensatz zu vielen Mittelland-Arten hoch spezialisiert, folgern die Forschenden. Dieses Wissen habe Konsequenzen für den Schutz der Alpweiden: «Nur wenn möglichst viele Alpweiden durch eine nachhaltige Bewirtschaftung erhalten bleiben, können die vielen Spezialisten unter den Alp-Pflanzen überleben», heisst es in der Mitteilung.