Die Erkenntnisse sind laut der Studie des Wasserforschungsinstituts Eawag für das Management von Ökosystemen von grosser Bedeutung, schreibt die Eawag in einer Mitteilung. Als Beispiel nannten die Forschenden das ursprünglich im Himalaya beheimateten Drüsige Springkraut.

Diese Pflanze ist in der Schweiz eine weit verbreitete invasive Art. Gewisse Stoffe dieser Pflanze, sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, werden der neuen Studie zufolge in benachbarte Gewässer ausgewaschen. Da beeinträchtigen sie das Wachstum und die Reproduktionsraten der Wasser-Lebewesen. Das drüsige Springkraut beeinflusst also nicht nur da Ökosystem in dem es wächst, sondern auch Gewässer in der Nähe.

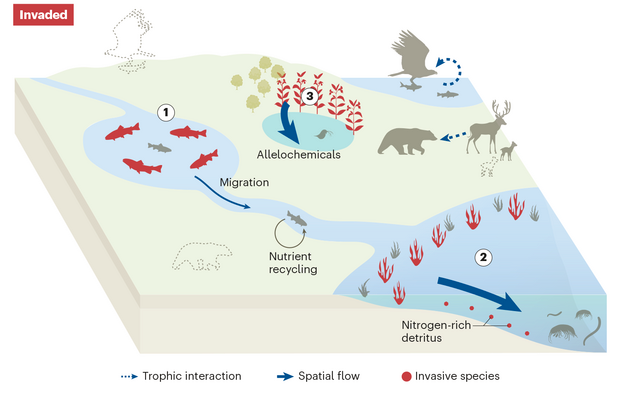

Invasive Arten (rot) führen zu ökosystemübergreifenden Effekten.

Morgane Brosse, Eawag

Wie invasive Arten zu ökosystemübergreifenden Effekten führen?

Nr. 1 in der Grafik: Invasive Seeforellen ernähren sich von einheimischen Forellen, wodurch deren Bestand abnimmt und ihre Wanderung von den Seen in die Flüsse unterbrochen wird. Dadurch fällt eine wichtige Beutequelle für Bären weg. Dies hat Auswirkungen auf das Nahrungsnetz an Land, da die Bären sich von anderen Beutetieren ernähren müssen, etwa von jungen Elchen. Die Invasion der Seeforelle hat auch Auswirkungen auf weit entfernte Seen: Vögel, die sich vor der Invasion der Seeforelle von einheimischen Forellen ernährten, verlagern ihre Nahrungssuche zu Seen mit ausreichend verfügbarer Beute.

Nr. 2 in der Grafik: Die Verdrängung einheimischer Algenwälder durch invasive grüne Makroalgen verändert die Qualität der abgestorbenen Algen-Biomasse, die von Küsten- in tiefere Meeresökosysteme geschwemmt wird, wo sie eine wichtige Nahrungsquelle ist. Das wirkt sich auf Menge und Vielfalt der Tiefseeorganismen aus.

Nr. 3 in der Grafik: Invasive Landpflanzen, die einheimische Waldpflanzen verdrängen – wie zum Beispiel das Drüsige Springkraut – bringen neue, chemische Stoffe in die Wälder ein, die durch Auswaschung in Teiche gelangen, wo sie die Wachstumsrate des Zooplanktons verringern. Das verändert die Dynamik des Nahrungsnetzes in den Teichen.

Ratten bedrohen Fische

Als weiteres Beispiel nannten sie in der Mitteilung der Eawag Ratten, die auf Inseln des Chagos-Archipels im Indischen Ozean eingeführt wurden. Dort haben die Tiere die Vogelbestände erheblich reduziert. Weniger Vögel bedeuten weniger Vogelkot, wodurch der Stickstofffluss von den Inseln zu den Korallenriffen gestört wurde. Dies wiederum hatte Auswirkungen auf die Fische in den Riffen, deren Biomasse um bis zu 50 Prozent zurückging. Dadurch wurden wichtige Ökosystemfunktionen der Fische wie das Abweiden stark beeinträchtigt.

«Die starken Auswirkungen, die invasive Arten über die Grenzen von Ökosystemen hinweg haben können, machen einen Paradigmenwechsel bei der Erforschung und dem Umgang mit invasiven Arten auf der ganzen Welt erforderlich», schrieben die Eawag-Forscher Tania Peller und Florian Altermatt in der Studie im Fachblatt «Nature Ecology & Evolution». Die Studie zeige, dass nichtheimische Arten nicht nur innerhalb klassischer Ökosystemkompartimente wie Meer, Land oder Süsswasser betrachtet werden sollten, sondern dass ihr Management eine ganzheitlichere Perspektive erfordere.

Das basiert alles auf richtig schwachen Studien und nicht auf Wissenschaft. Xenophobie hat hier einen höheren Einfluss auf die Qualität der Mitteilung als simple Logik.