Für die neue Methode haben sich die Forscherinnen und Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETH Zürich) von der Corona-Impfung inspirieren lassen, wie sie in der Mitteilung der Hochschule erklären. Das ermöglichte den Verzicht auf Gentechnik, und erhöhte damit die Sicherheit. Die Methode wurde kürzlich im Fachblatt «npj Regenerative Medicine» vorgestellt.

Protein entscheidend

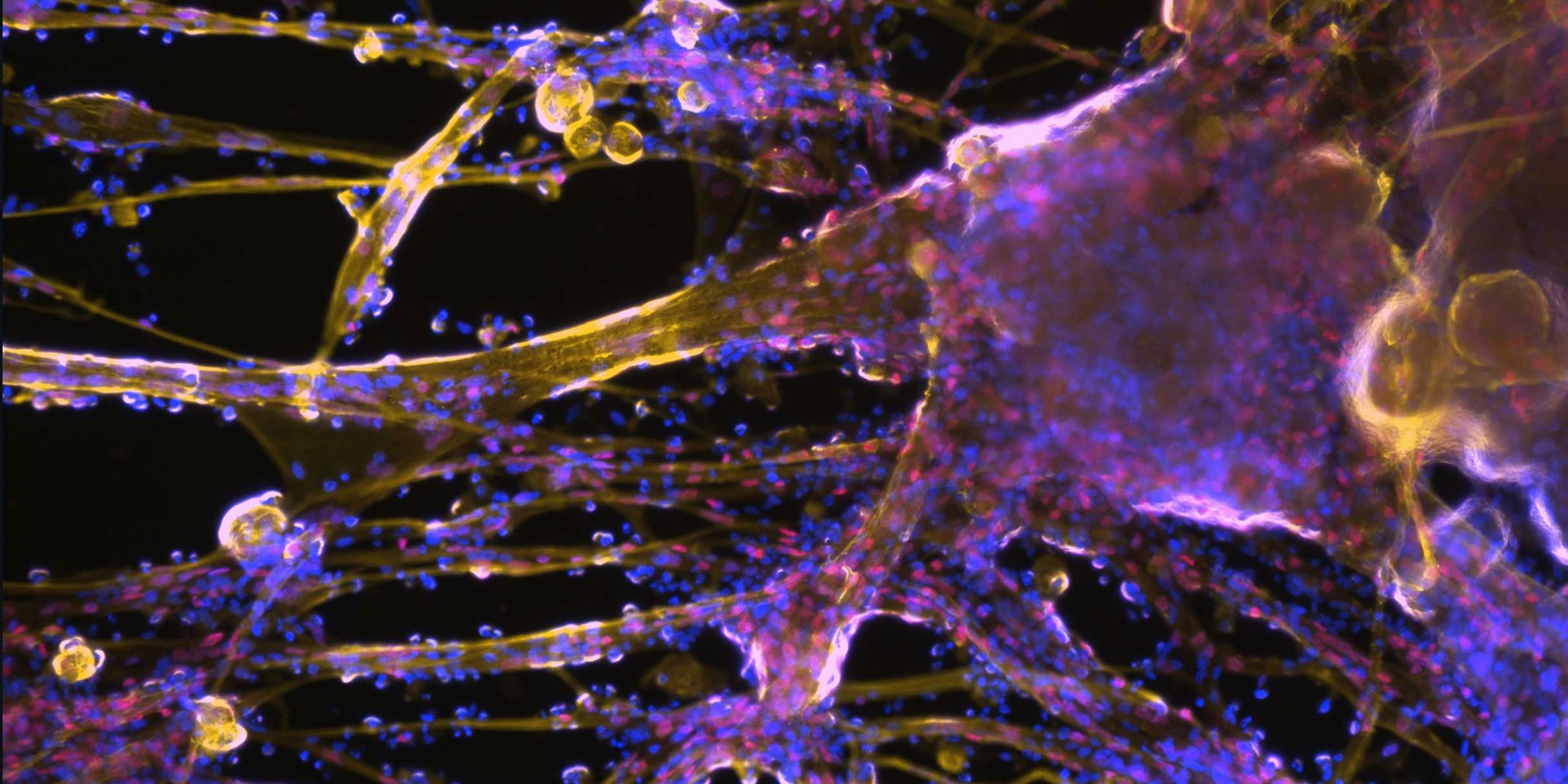

In einem ersten Schritt züchteten die Forschenden dafür Zellen des Bindegewebes. Diese lassen sich im Labor einfacher kultivieren als Muskelzellen. Durch die Anwendung eines Mixes aus Wirkstoffen und Proteinen haben sie diese Zellen auf molekularer Ebene in Muskelzellen umgewandelt.

Zentral für diesen Prozess ist laut der Studie das Protein MyoD. Es fehlt normalerweise in Bindegewebezellen. Um die Umwandlung von Bindegewebezellen in Muskelzellen zu erreichen, mussten die Forscherinnen und Forscher die Bindegewebezellen dazu bringen, MyoD über mehrere Tage hinweg im Zellkern zu produzieren.

Heilt Muskelschwund in Mäusen

Das sei bereits bekannt gewesen, hiess es von der Hochschule. Bisher hätten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für diesen Prozess jedoch auf Gentechnik zurückgegriffen: Mit Hilfe von Viruspartikeln wurde die genetische Anleitung für das Protein MyoD in den Zellkern eingeschleust. Dieser Ansatz könne aber lebenswichtige Gene beschädigen oder Veränderungen verursachen, die Krebs auslösen.

Anstatt die genetische Anleitung von MyoD mithilfe von Viren in die Zellen zu transportieren, haben die Forschenden nun – in Anlehnung an die mRNA-Impfung – eine mRNA-Kopie dieser Anleitung in die Zellen eingebracht, wie sie in der Studie berichteten.

In Mäusen erwiesen sich die so hergestellten Labor-Zellen als funktionsfähig, wie die Forschenden in der Studie berichteten. Sie injizierten sie Mäusen, die an der Duchenne Muskeldystrophie litten. Bei dieser Krankheit weisen Muskel-Stammzellen einen Defekt auf.

Kultivierung von Fleisch

In den Mäusen konnten die gesunden Labor-Stammzellen im Muskel funktionstüchtige Muskelfasern bilden. Das könnte laut den Forschenden auch bei Menschen gegen Muskelschwund helfen. Allerdings müssen die Forschenden ihren Ansatz nun erst noch auf menschliche Zellen übertragen.

Schliesslich möchten ETH-Professor Ori Bar-Nur und sein Team die neuen Erkenntnisse auch in ihre Arbeit mit Rinder-Zellen einfliessen lassen. Dies sei ein weiteres Standbein ihrer Forschung. «Die Methode könnte auch die Kultivierung von tierischen Muskel-Stammzellen als alternative Herstellungsmethode für Fleisch weiterbringen», schreibt die ETH.