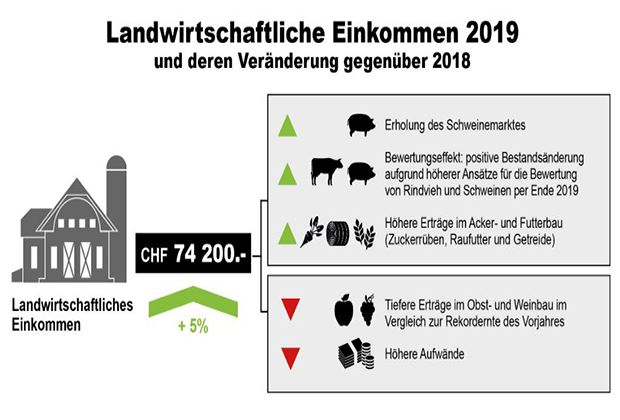

2019 lag das durchschnittliche landwirtschaftliche Einkommen bei 74'200 Franken pro Betrieb. Das sind 5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die zwei Hauptgründe für den Anstieg waren die Erholung des Schweinemarktes und die höhere Bewertung der Rindvieh- und Schweinebestände.

Das landwirtschaftliche Einkommen je Betrieb ist gemäss den neusten Zahlen der Forschungsanstalt Agroscope erneut gestiegen. Dieses entschädigt die Arbeit der Familienarbeitskräfte und das in den Betrieb investierte Eigenkapital.

2018 wurde ein Plus von 4,1 Prozent ausgewiesen. 2019 lag das Plus bei 5 Prozent. Das landwirtschaftliche Einkommen, das der Differenz von Ertrag und Aufwand entspricht, nahm durchschnittlich um 3500 Franken auf 74’200 Franken (2018: 70’700 Franken) zu.

Schweinemarkt, Buchhaltung und Erträge

Die Forschungsanstalt führt die Zunahmen auf höhere Preise bei den Schlachtschweinen zurück. Ebenfalls die höhere Bewertung der Rindvieh- und Schweinebestände in der Buchhaltung am Ende des Jahres führte zu einem höheren Einkommen. Eine Milchkuh wurde 2019 mit 2300 Franken bewertet, 2018 lag dieser Wert bei 2200 Franken.

Positiv auf das Einkommen ausgewirkt haben sich auch die klimatischen Bedingungen. 2019 gab es gegenüber dem ausserordentlich trockenen Vorjahr mehr Niederschläge. Die führte zu höheren Erträgen bei den Zuckerrüben, Raufutter und Getreide. Diese positiven Entwicklungen wirkten den kleineren Ernten im Obst-, Wein- und Kartoffelbau sowie beim Raps, der schwierigen Lage auf dem Weinmarkt und den generell höheren Aufwänden entgegen, schreibt Agroscope.

Mehr Direktzahlungen pro Betrieb

Die Direktzahlungen (inkl. kantonaler Beiträge) stiegen pro Betrieb im Durchschnitt um 3,5%. Die Höhe der Gelder des Bundes blieben gemäss Agroscope insgesamt nahezu konstant. Die Zunahme je Einheit ist einerseits auf den sich fortsetzenden Strukturwandel und das damit einhergehende Flächenwachstum der Betriebe zurückzuführen. Ein weiterer Teil des beobachteten Anstiegs ist einem Stichprobeneffekt zuzuschreiben. 2018 nahmen die Direktzahlungen pro Betrieb im Durchschnitt um 2,4 Prozent zu.

Ertrag stieg um 5%

2019 betrug der mittlere Ertrag total, inklusive Direktzahlungen, 363’000 Franken je Betrieb. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von 5,1%. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von 5,1%. Der monetäre Ertrag aus der Tierhaltung stieg um insgesamt 5,0%. Diese Zunahme hängt vor allem mit der Entwicklung auf dem Schweinemarkt zusammen, schreibt Agroscope. Der starke Preisanstieg glich den Rückgang der Produktionsmenge mehr als aus.

In der Milchviehhaltung lag die Produktionsmenge leicht unter dem Vorjahresniveau. Der ausbezahlte Preis lag leicht über dem Vorjahreswert. Im Geflügelbereich setzte sich die Ausdehnung der inländischen Produktion von Eiern und Geflügelfleisch nachfragebedingt fort. Das Wachstum flachte insbesondere beim Geflügelfleisch deutlich ab Der monetäre Ertrag aus dem Pflanzenbau stieg insgesamt um 5,7%. Die Entwicklung fiel wie oben erwähnt je nach Kultur unterschiedlich aus.

Höherer Personalaufwand

Der durchschnittliche Gesamtaufwand erhöhte sich bei nahezu konstant gebliebenen Produktionsmittelpreisen um 5,1% auf durchschnittlich 288’800 Franken je Betrieb. Mehrere Aufwandpositionen trugen zu dieser Entwicklung bei. Der Direktaufwand für die Tierhaltung und Tierzukäufe stieg um 3,0%. Der übrige Materialaufwand für Waren und Dienstleistungen (z.B. Arbeiten durch Dritte, Maschinenmiete) nahm um 14,1% zu. Der Personalaufwand erhöhte sich um 7,2%. Die ist gemäss Agroscope auf den Anstieg der Anzahl Angestellte und ihrer Löhne sowie die Zunahme des Sozialversicherungsaufwandes des Betriebsleiterpaars zurückzuführen.

Der Anstieg der Aufwände aus Positionen des Anlagevermögens um 5,7% ist der Zunahme der Abschreibungen (+3,8%), des Liegenschaftsunterhaltes (+9,4%) sowie der Pachtzinsen und Pächterlasten (+16,1%) zuzuschreiben.

Das landwirtschaftliche Einkommen wird sowohl für Einzelunternehmen als auch Betriebsgemeinschaften – das sind Zusammenschlüsse von zwei oder mehr Betrieben – erhoben. Es entspricht der Differenz zwischen den Erträgen und Aufwänden aus landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wie z. B. Hofläden.

54'900 Franken je Familienarbeitskraft

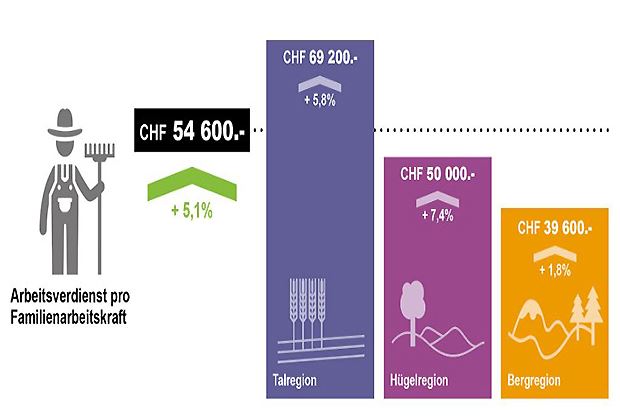

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiteten 2019 arbeiteten durchschnittlich 1,36 familieneigene Arbeitskräfte. Diese umfassen unter anderem Betriebsleiter und allfällige auf dem Betrieb arbeitende Ehepartner, Eltern oder Kinder. Der Anstieg der vergangenen Jahre hat sich fortgesetzt. Betrug der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft 2015 noch 44'600 Franken, stieg dieser 2019 auf 54 600 Franken. Gegenüber 2018 ist das eine Zunahme von 5,1 Prozent.

Der Arbeitsverdienst entspricht dem landwirtschaftlichen Einkommen nach Abzug der kalkulatorischen Kosten für das Eigenkapital des Betriebes, auch Zinsanspruch für das Eigenkapital genannt. Er steht für die Entschädigung der auf dem Betrieb arbeitenden Familienarbeitskräfte zur Verfügung.

Wie im Vorjahr war der Einkommenszuwachs in der Bergregion mit 2,4% deutlich tiefer als in der Tal- und Hügelregion. Gemäss Agroscope nahmen die Aufwände in der Bergregion im Vergleich zu den Erträgen stärker zu. Zudem spielt die Schweinemast eine untergeordnete Rolle.

Deutlich unter Industrie- und Dienstleistungssektor

In der Talregion nahm der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft um 5,8 Prozent auf 69’200 Franken, in der Hügelregion um 7,4 Prozent auf 50’000 Franken und in der Bergregion um 1,8 Prozent auf 39’600 Franken zu.

Trotz der Zunahme lag der Arbeitsverdienst in der Landwirtschaft deutlich unter jenem von Arbeitnehmenden im Industrie- und Dienstleistungssektor. Der Median des Arbeitsverdienstes je Familienarbeitskraft betrug in der Tal-, Hügel- und Bergregion im dreijährigen Mittel jeweils 81%, 62% bzw. 54% des Vergleichslohnes.

Gesamteinkommen lag bei 102 900 Franken

Ebenfalls jährlich berechnet wird das Gesamteinkommen eines landwirtschaftlichen Haushalts. Es setzt sich aus dem landwirtschaftlichen und dem ausserlandwirtschaftlichen Einkommen zusammen. Im Gegensatz zum landwirtschaftlichen Einkommen wird das Gesamteinkommen nur für Einzelunternehmen ohne Betriebsgemeinschaften erhoben.

Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen (z. B. Einkünfte aus Erwerbstätigkeiten ausserhalb des Landwirtschaftsbetriebs) stieg 2019 gegenüber 2018 um 1,7 Prozent auf 32’300 Franken pro landwirtschaftlichen Haushalt. Das Gesamteinkommen stieg um 4 Prozent auf 102’900 Franken.

Gemäss Agroscope machte das ausserlandwirtschaftliche Einkommen im Durchschnitt 31% des Gesamteinkommens aus. In der Talregion beträgt das Gesamteinkommen 120’200 Franken, in der Hügelregion sind es 97’600 Franken und in der Bergregion 84’600 Franken. Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen hat in der Hügel- und Bergregion mit einem Anteil am Gesamteinkommen von 34% eine grössere Bedeutung als in der Talregion mit 28%.

-> Den ausführlichen Bericht mit mehr Zahlenmaterial gibt es hier