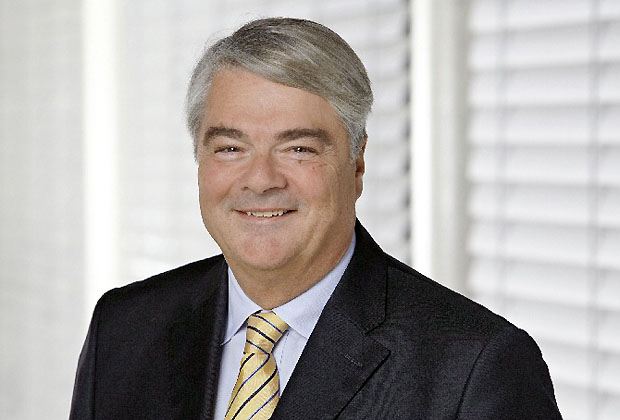

Für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft jenseits von nostalgischen Wunschvorstellungen hat sich der ehemalige Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Philip von dem Bussche, gerade mit Blick auf die häufige Ablehnung heutiger Produktionsverfahren durch Konsument und Gesellschaft ausgesprochen.

„Nachhaltige Landwirtschaft ist nicht nur ein Umsetzungsauftrag, sondern in hohem Masse auch ein Interpretationsproblem“, erklärte von dem Bussche vergangene Woche anlässlich der DLG-Mitgliederversammlung in Berlin.

Massive Steigerung der Effizienz

Häufig höre man heute die Kritik, die Landwirtschaft verschwende in hohem Masse die Ressourcen des Planeten. In seiner fast 40-jährigen Berufserfahrung habe er jedoch andere Eindrücke gewonnen: Habe er auf seinem Betrieb in den siebziger Jahren in der Zuckerrübenerzeugung für einen Ertrag von 7 t Zucker noch rund 200 Kilogramm Stickstoff pro Hektar aufwenden müssen, seien 2010 mit nur 100 kg Stickstoff rund 14 t Zucker pro Hektar produziert worden. Die Effizienz der Primärressource Stickstoff habe sich damit in diesem Zeitraum um das Vierfache verbessert.

In der gleichen Zeit sei der Dieselverbrauch pro Hektar um den Faktor 2,5 gesunken. Diesen „Triumph“ für die Nachhaltigkeit höre niemand, weil die Branche es nicht laut genug vermittle, kritisierte der Praktiker.

Satt sein und „Satt haben“

„Unter dem Begriff Nachhaltigkeit wird oft eine nostalgische Rückbesinnung auf vermeintlich ‚natürliche’ und traditionelle Wirtschaftsweisen eingefordert“, stellte von dem Bussche fest. Die jährliche Kampagne zur Internationalen Grünen Woche (IGW)

„Wir haben es satt!“ nutze geschickt die Nostalgie, die Städter befalle, wenn sie Landleben und Landwirtschaft vor Augen hätten.

Da der ländliche Raum und das Essen in hohem Masse mit Emotionen zu tun habe, finde sich hier die ideale Projektionsfläche für den gestressten, medial „überfütterten“ modernen Menschen. Die Empörung unter dem genannten Motto sei allerdings nur möglich durch die Voraussetzung, „satt zu sein“.

Andererseits werbe beispielsweise ein grosses internationales Unternehmen in seinem Nachhaltigkeitsbericht mit der hocheffizienten und technisierten Bewirtschaftung seines 200 000 ha-Betriebs in Südamerika, was unter einer bestimmten Perspektive ebenfalls Nachhaltigkeitskriterien entspreche. „Offensichtlich geht es heute nicht nur um die Definition, sondern vor allem um die Auslegung von Nachhaltigkeit“, merkte von dem Bussche an. Der DLG-Gründer Max Eyth beschreibe nachhaltiges Wirtschaften als „Wissen und Können“, das man in gesellschaftlicher Verantwortung einzusetzen habe. Dies werde durch die moderne, effiziente Landwirtschaft gewährleistet.

Hoher gesellschaftlicher Nutzen

Laut von dem Bussche hat die moderne Agrarwirtschaft gerade aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit einen hohen gesellschaftlichen Nutzen. Habe ein Durchschnittshaushalt 1975 etwa ein Viertel seines Einkommens für Lebensmittel aufwenden müssen, liege der Wert heute gerade einmal bei der Hälfte. „Das entspricht in Deutschland einer jährlichen Verbraucherentlastung von etwa 100 Mrd. Euro“, verdeutlichte von dem Bussche.

Die veröffentlichte Meinung sehe diesen Wohlfahrtsgewinn kaum und wenn, dann werde die Sicherheit und Qualität der preiswerten Lebensmittel bezweifelt. Dabei nehme man an, dass das Essen früher besser, abwechslungsreicher, natürlicher und sicherer gewesen sei, obwohl Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln in den vergangenen 40 Jahren nachgewiesenermassen deutlich zugenommen hätten.

Ernährungsweise nicht vorschreiben

Der ehemalige DLG-Präsident wandte sich ausserdem klar gegen einen „moralischen Rigorismus“, der den Menschen vorschreiben wolle, was die richtige Ernährungsweise sei. Beispielsweise stellten Kritiker im Weltagrarbericht 2008 fest, es seien weitweit genug Nahrungsmittel für 12 Milliarden Menschen vorhanden, solange sich diese vegetarisch ernährten. Nach Einschätzung von dem Bussches ist diese Schlussfolgerung schon deshalb falsch, weil tierische Eiweiße in weiten Teil der Welt einen wichtigen Beitrag gegen Unter- und Mangelernährung leisten könnten.

Ein „staatlich verordneter globaler Warenkorb“ könne daher nicht Teil eines tragfähigen Nachhaltigkeitskonzeptes sein. Zur Konsumentenfreiheit gehöre auch Freiheit bei der Auswahl des Speisezettels. „Man kann nicht Wahlfreiheit verbinden mit der Vorschrift, sich nur vegetarisch oder ökologisch zu ernähren“, betonte von dem Bussche.

Philip von dem Bussche ist seit 2005 im Vorstand von Saatguthersteller KSW. 2008 wurde er Sprecher des Vorstands. 1975 schloss er sein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Köln erfolgreich ab und bewirtschaftet seither als selbständiger Landwirt das Gut Ippenburg, das seit dem 14. Jahrhundert im Besitz seiner Familie ist.