Eine neue Beiz-Methode könnte Saatgut vor Insekten und ihren Larven schützen. Chemiker der ETH Zürich haben sich das Abwehrsystem vom Pfirsichkern abgeschaut.

Pfirsiche und Aprikosen schützen ihre Samen vor Frassfeinden: Nicht nur die nussähnliche Hülle hält Insekten ab, auch der Kern selbst ist unbekömmlich. Er enthält Amygdalin, das im Magen zu giftiger Blausäure zerfällt.

Beize produziert Blausäure

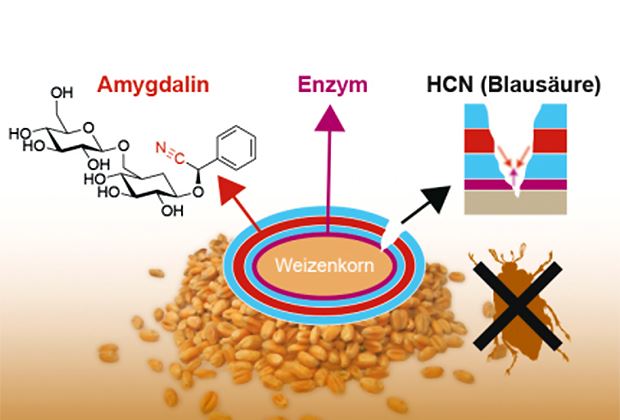

Von diesem Vorbild haben sich Chemiker um Wendelin Stark von der ETH Zürich inspirieren lassen, um Saatgut zu schützen. Die von ihnen entwickelte Beize produziert Blausäure, wenn sich die Insektenlarve durch die Beschichtung des Saatguts hindurchfrisst, wie die Hochschule am Montag mitteilte.

Durch Tests ermittelten die Forscher die wirksamste Schichtabfolge der Beize: Die fünf Schichten bestehen aus Polymilchsäure (PLA), einer ungiftigen Substanz. Eine Larve frisst sich zunächst durch eine Schicht reines PLA, dann durch zwei Schichten PLA mit Amygdalin. Darauf folgt wieder eine reine PLA-Schicht und schliesslich eine, die ein Enzym enthält.

Im Magen gemischt

Das Enzym wandelt das Amygdalin in Blausäure um. Bevor die Larve also zum tatsächlichen Saatkorn vorgedrungen ist, mischen sich das Enzym und das Amygdalin in ihrem Magen und töten sie oder verderben ihr mindestens den Appetit.

Dass die Beize bei verschiedenen Getreideschädlingen funktioniert, haben die Forscher in Zusammenarbeit mit dem Julius Kühn Institut in Berlin nachgewiesen. Gegen Larven des Mehlkäfers, der Dörrobstmotte und des Getreidekapuziners wirkte die Beize gut, wie die Forscher im «Journal of Agricultural and Food Chemistry» berichten. Die Schädlinge vermehrten sich weniger, und die Larven wuchsen langsamer.

Gegen den Getreiderüssler wirkte die Beize jedoch nicht, da sich diese Käferart in die Körner hineinbohrt, die Eier im Inneren ablegt und das Bohrloch verschliesst. So können die Larven das Korn von Innen her fressen.

Alternative zu Pestiziden

Die Beschichtung störte nicht bei der Keimung, auch wenn gebeizte Weizenkörner auf dem Feld etwas später keimten als unbehandelte und die Keimlinge anfangs langsamer wuchsen. Die Pflänzchen konnten das anfängliche Defizit jedoch wieder wettmachen, wie die ETH schrieb.

«Die Methode hat das Potenzial dazu, gewisse synthetische Pestizide zu ersetzen», liess sich Studienautor Carlos Mora in der Mitteilung zitieren. Die Beize sei nicht nur komplett biologisch abbaubar, sie sichere auch die Qualität des Saatguts bei der Lagerung. Die neue Beizung sei vom Verfahren her so einfach wie die mit herkömmlichen Spritzmitteln und nicht wesentlich teurer.