Die Schweiz ist auf importierte Nahrungs- und Produktionsmittel angewiesen, da rund die Hälfte der benötigten Kalorien eingeführt werden müssen. Aufgrund dieser Ausgangslage können globale Entwicklungen und Ereignisse die Ernährungssicherheit des Landes beeinträchtigen.

Agroscope hat deshalb im Auftrag des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) erneut einen Bericht zur Versorgungssicherheit der Schweiz erstellt. Er erscheint jährlich. Darin werden die Gefahren, Herausforderungen und Handlungsfelder erläutert.

1 Betrieb für 182 Einwohner

Sowohl weltweit, in Europa wie auch in der Schweiz nimmt die Landwirtschaftsfläche pro Kopf ab. Im Grundsatz nimmt jedoch die Flächenproduktivität weiterhin zu, was den Verlust der Landwirtschaftsflächen vorerst auszugleichen vermag. Der grosse Flächenverlust in der Schweiz und die zunehmenden gesetzlichen Nutzungseinschränkungen auf den Fruchtfolgeflächen müssten weiterhin beobachtet werden, heisst es im Bericht.

Passend dazu: Die Wohnbevölkerung steigt, die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe sinkt. Gab es um die Jahrtausendwende pro 100 Einwohner einen Betrieb, waren es im letzten Jahr gemäss neusten Zahlen des Bundesamtes für Statistik auf einen Betrieb gerechnet bereits 182 Einwohner.

Statistisch betrachtet muss heute ein Betrieb 182 Bürgerinnen und Bürger versorgen.

zvg

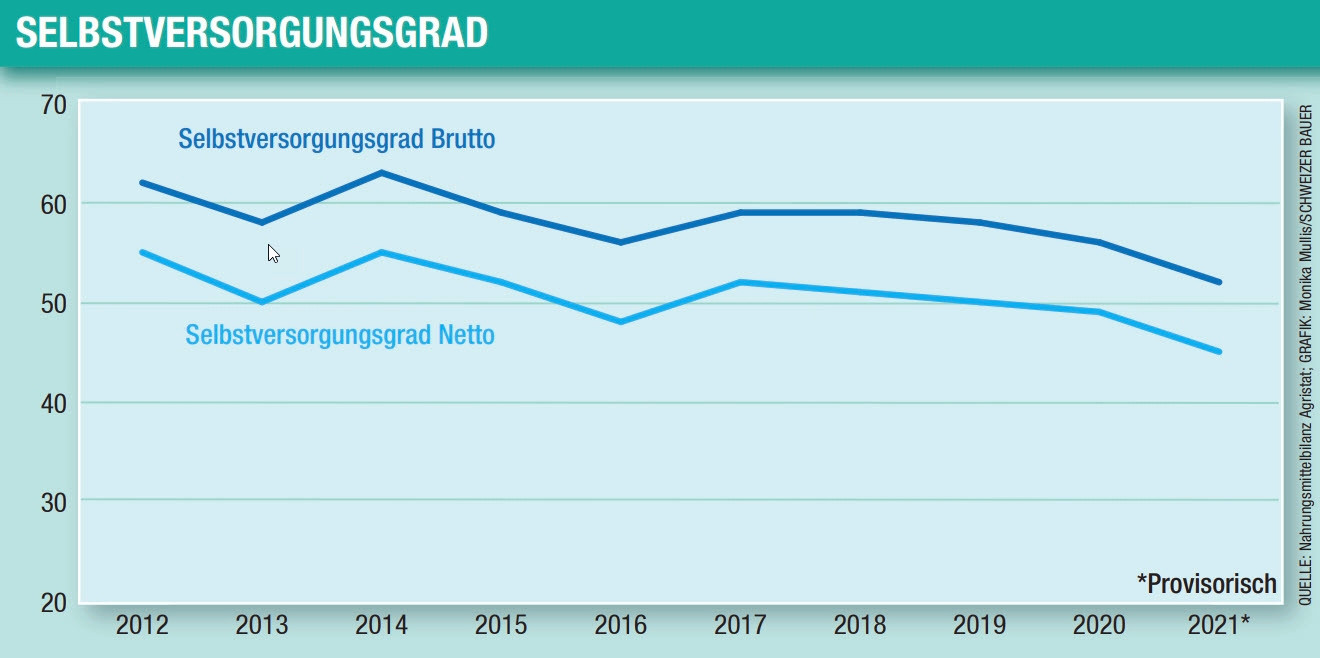

Tendenz hält an

Der provisorische Netto-Selbstversorgungsgrad lag im Jahr 2021 bei 45%, im Jahr 2012 noch bei 55%. Der provisorische Brutto-Selbstversorgungsgrad lag 2021 bei 52%, im Jahr 2012 bei 62%. Beim Netto-Selbstversorgungsgrad wird berücksichtigt, dass ein Teil der tierischen Inlandproduktion auf importierten Futtermitteln beruht. Dazu wird bei der Berechnung des Netto-Selbstversorgungsgrades die Inlandproduktion um jenen Anteil reduziert, der mit importierten Futtermitteln produziert wird.

Begründet wird der deutliche Rückgang des Selbstversorgungsgrades im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr (siehe Grafik) mit der schlechten Inlandernte im Pflanzenbau. Im Jahr 2022 dürfte der Selbstversorgungsgrad anhand erster unverbindlicher Schätzungen aufgrund der Inlandproduktion um wenige Prozent ansteigen.

Agroscope hält jedoch weiter fest, dass unabhängig von diesem wetterbedingten Rückgang seit einigen Jahren ein Rückgang des Selbstversorgungsgrads festzustellen sei und prognostiziert: «Es ist davon auszugehen, dass diese Tendenz bei unveränderten Konsummustern weiter anhält, vor allem aufgrund des mit der Bevölkerungszahl steigenden Inlandkonsums und der mit dem Klimawandel zu erwartenden Zunahme von Extremereignissen.»

Der deutliche Rückgang des Selbstversorgungsgrades im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr wird begründet mit der schlechten Inlandernte im Pflanzenbau.

Agristat

Vorbereitungen für Krise

Die Schweiz trifft Vorbereitungen für den Krisenfall. Das zeigen die in der Schweiz auszubauenden Früherkennungs- und Warnsysteme für die Trockenheit oder die Vernehmlassung über die Pflichtlagererhöhung im Bereich Ernährung.

Und auch die Pflichtlagerhaltung gelte es an die aktuellen Erfordernisse und die wachsende Bevölkerung anzupassen, heisst es im Bericht von Agroscope. Bei den Agrarimporten der Schweiz sollte gemäss Agroscope künftig beobachtet werden, ob es bei Importen aus Übersee aber auch beim Binnenhandel zu vermehrten Störungen kommt (z.B. Niedrigwasser, Exportrestriktionen von für die Schweiz wichtigen Herkunftsländern).

In den letzten Zeilen des 27-seitigen Berichtes wird die Bevölkerung aufgefordert, Eigenverantwortung zu übernehmen: «Beispielsweise durch das Halten eines Notvorrats, die aktive Reflexion des Konsumverhaltens oder die Reduktion von vermeidbaren Lebensmittelabfällen.»

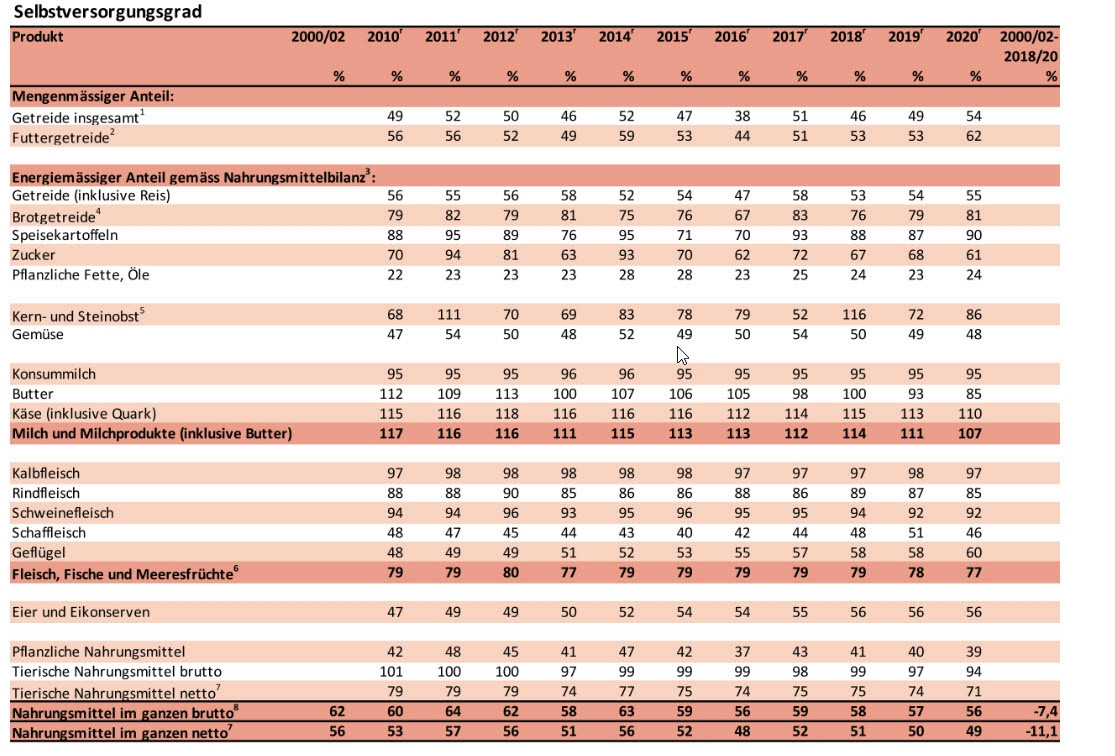

In dieser Tabelle ist der oben erwähnte deutliche Rückgang des Selbstversorgungsgrades im Jahr 2021 noch nicht erfasst. Agrarbericht.ch stellt zurzeit keine aktuellere Tabelle zur Verfügung.

agrarbericht.ch

Agroscope zieht Fazit

Ein wichtiger Teil der Ernährungssicherheit bleibe die Inlandproduktion, deren Leistungsfähigkeit insbesondere für den Fall von sich anbahnenden Krisen beobachtet werden müsse, zieht Agroscope im Bericht Fazit. «Ebenso wichtig ist, dass die Quantität und Qualität der verfügbaren Fruchtfolgeflächen erhalten bleibt.»

Ergänzend dazu müsse die Schweiz ihr Netz an Freihandelsabkommen mit verlässlichen Handelspartnern pflegen. Für die Schweiz als Nettoimporteurin von Lebensmitteln seien stabile Handelsbeziehungen mit verlässlichen Partnerländern von besonderer Wichtigkeit. «Wenn auf einer Hemisphäre Ernten schlecht sind, sollte dies in der Schweiz frühzeitig erkannt werden und in die Evaluation der Frage, ob Handlungsbedarf besteht, einfliessen.» hal

Den vollständigen Bericht «Ernährungssicherheit der Schweiz 2023» können Sie hier herunterladen.