Die thermische Vegetationsperiode ist die Zeit des Jahres, in der die Temperaturbedingungen das Wachstum der Pflanzen ermöglichen.

30 Tage verlängert

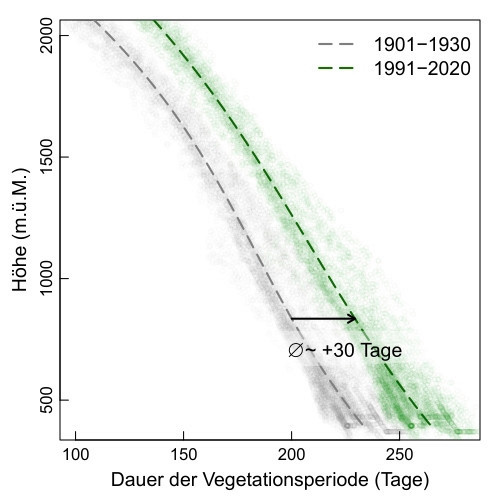

Eine systematische Analyse der räumlichen Temperaturdaten des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) zeigt, dass sich die Vegetationsperiode seit Beginn des letzten Jahrhunderts um rund dreissig Tage verlängert hat (Grafik), wobei diese Entwicklung vor allem in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und nach 1980 stattfand.

Höhenabhängigkeit der Dauer der thermischen Vegetationsperiode zu Beginn des letzten Jahrhunderts (1901-1930; grau) und unter aktuellen Klimaverhältnissen (1991-2020; grün).

Agroscope

Der frühere Beginn und das spätere Ende der Vegetationsperiode sind auch durch Beobachtungen phänologischer Ereignisse gut dokumentiert und haben bereits zu Anpassungen in der Praxis geführt, wie zum Beispiel einem früheren Beginn der Heuernte.

Höhere Temperatursummen

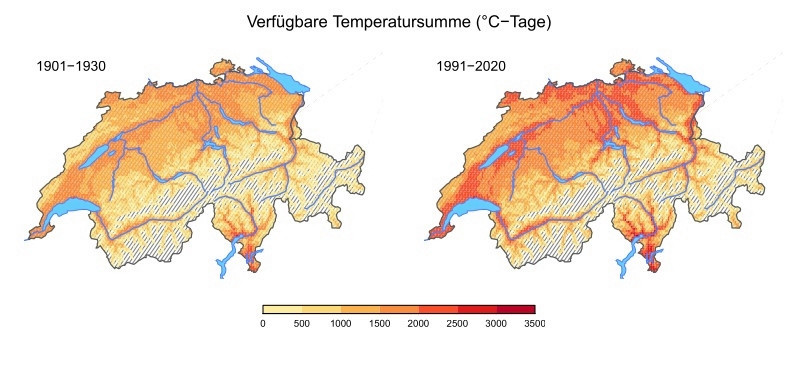

Die Zunahme der verfügbaren Vegetationstage hat eine deutliche Erhöhung der Temperatursummen zur Folge gehabt, d.h. der für die Pflanzenentwicklung verwendbaren Wärmemengen (Grafik). «Für den Ackerbau ist dies mit positiven, aber auch mit negativen Auswirkungen verbunden», schreibt Agroscope.

Räumliche Verteilung der verfügbaren Temperatursummen (C-Tage) zu Beginn des letzten Jahrhunderts (links) und aktuell (rechts). Die durch den Klimawandel verursachten Entwicklung in Richtung deutlich höherer Temperatursummen ist in den Karten gut zu erkennen.

Meteoschweiz

Positiv zu vermerken ist, dass es eine grössere Auswahl an Möglichkeiten gibt, sowohl bei der Wahl der Kulturen und/oder Sorten als auch bei der Festlegung und Umsetzung von Fruchtfolgen. Dennoch führten steigende Temperaturen zu einem schnelleren Wachstum, was sich in immer früheren Ernteterminen zeige. «Dies ist nicht unbedingt von Vorteil, da es weniger Zeit für die Ertragsbildung bedeuten kann», so die Forscher.

Vor allem in der Futterproduktion ermöglicht sie eine längere Nutzung von Wiesen und Weiden, was sowohl für die Futterversorgung in der warmen Jahreszeit als auch für den Aufbau von Futterreserven für die kalte Jahreszeit von Vorteil ist. «Dies allerdings nur vorausgesetzt, dass sich die Niederschlagsbedingungen nicht verschlechtern», warnen die Forschenden.

10 Tage pro Jahrzehnt

Die Resultate von Agroscope zeigen, dass in den tieferen Lagen des Mittellandes die thermische Vegetationszeit aktuell durchschnittlich 210 bis 260 Tage beträgt, in mittleren Lagen der Voralpen und des Juras 160 bis 210 Tage, in noch höheren Lagen in den Alpen zwischen 110 und 160 Tage. Infolge des Klimawandels und der einhergehenden Zunahme der Temperatur, hat sich die thermische Vegetationszeit seit Beginn des letzten Jahrhunderts deutlich verlängert. «Die Zunahme der Dauer der thermischen Vegetationszeit war das Resultat eines früheren Starts und ein späteres Ende, wobei der negative Trend im Frühjahr stärker ausgeprägt war als der positive Trend im Herbst», schreiben die Forschenden.

Im Zeitraum von 1971 bis 2020 erhöhte sich die Dauer der Vegetationsperiode um rund +10 Tage pro Jahrzehnt. Damit ging eine potenzielle Höhenverschiebung von thermischen Zonen einher. Im Zeitraum von 1971 bis 2020 betrug diese Verschiebung rund +90m pro Jahrzehnt. Durch die Zunahme der Temperatur und der Verlängerung der Vegetationszeit nahmen auch die verfügbaren Wärme- oder Temperatursummen in den Jahren von 1971 bis 2020 in der Grössenordnung von +100 bis +150°C-Tage pro Jahrzehnt zu.

Im Zusammenhang mit einem früheren Beginn der Vegetationsperiode stellt sich weiter die Frage, ob damit auch eine Änderung im Auftreten von Spätfrostschäden verbunden ist. «In einem sich erwärmenden Klima könnte das Spätfrostrisiko entweder abnehmen oder zunehmen, je nachdem, wie sich die jahreszeitliche Entwicklung der Nachttemperaturen im Vergleich zum Auftreten sensitiver phänologischer Stadien entwickelt», so die Forschenden.

Höhenverschiebung der Gunstzonen?

Stellt man die Dauer der Vegetationsperiode in Abhängigkeit von der Höhenlage dar, wie dies in Abbildung zur Vegetationsperiode der Fall ist, wird deutlich, dass eine längere Vegetationsperiode auch als Höhenverschiebung verstanden werden kann. «Dies wirft die Frage auf, inwieweit sich die für den Pflanzenbau günstigen Zonen bereits in die Höhe verlagert haben», schreiben die Forschenden.

Gemäss Agroscope belegen zahlreiche Beobachtungen eine Höhenverschiebung der Verbreitungsgebiete von Pflanzen und Tieren in den letzten Jahrzehnten. «In praktisch allen Fällen ist die tatsächliche Verschiebung jedoch geringer, als Abbildung zur Vegetationsperiode vermuten lässt, da neben der Temperatur noch andere Elemente mitbestimmend sind», heisst es weiter. Insbesondere können sich landwirtschaftlich günstige Gebiete nur dann herausbilden, wenn ein geeignetes Zusammenspiel von Klima, Topographie und Boden gewährleistet ist. Folgestudien sollten sich mit der Frage der Faktoren befassen, die wichtig sind für einen Anbau von Kulturen in höheren Lagen.

Fazit

- Die Vegetationszeit hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte in allen Höhenlagen deutlich verlängert. Dies gilt ebenso für die verfügbaren Wärmesummen innerhalb der Vegetationszeit.

- Der frühere Beginn und spätere Ende der Vegetationszeit haben bereits Spuren sowohl im Futterbau (die Heuernte findet heute rund 10 Tage früher als dies noch 1980 der Fall war) als auch im Ackerbau (frühere Erntedaten, z.B. bei Weizen) hinterlassen.

- Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklungen sich auch in Zukunft fortsetzen werden. Dies wird weitere Anpassungen der Praxis erfordern.

- Der Temperaturanstieg und die Verlängerung der Vegetationsperiode führen möglicherweise zu einer Höhenverschiebung der günstigen Anbaulagen. Das Ausmass, in dem dieses Potenzial realisiert werden kann, hängt jedoch von vielen anderen standortbestimmenden Faktoren wie Topographie und Boden ab.