Mit der Verabschiedung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) durch das Parlament im Frühjahr sei ein wichtiger Meilenstein erreicht worden, sagte Christian Hofer, Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW), am Dienstag vor den Medien. Zusammen mit den neuen Regeln für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln werde die Landwirtschaft ökologischer, ökonomischer und sozialer.

«Wir sind wieder zurück in geordneten Bahnen», hielt Hofer fest. Die letzte Agrarreform sei vor zehn Jahren gelungen. «Es gab ein gewisses Vakuum.» Die in diesem Jahr verabschiedeten Änderungen im Landwirtschaftsgesetz seien eine «wichtige Grundlage, um die Ernährungssicherheit in der Schweiz weiter zu stärken».

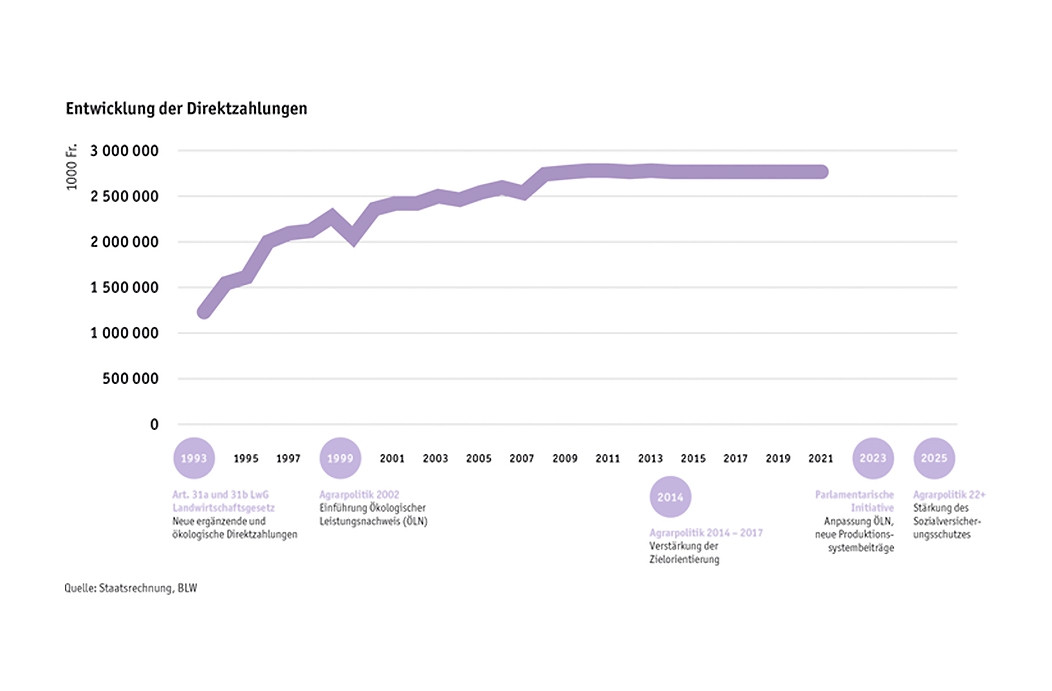

Per 1. Juni 1993 hat der Bund die neuen ergänzenden und ökologischen Direktzahlungen eingeführt. Dies war ein agrarpolitische Wende: Denn mit der Einführung der Direktzahlungen wurde die Preis- und Einkommenspolitik entkoppelt. Gleichzeitig wurden gezielte Anreize für eine ökologischere Landwirtschaft geschaffen. Die Direktzahlungen von rund 2,8 Milliarden Franken pro Jahr sind neben dem Grenzschutz das wichtigste Instrument der Schweizer Agrarpolitik.

Eine wichtige Änderung war 1999 die Einführung des Ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) als Grundvoraussetzung für den Bezug der allgemeinen Direktzahlungen. Die Anforderungen entsprachen im Wesentlichen den Richtlinien des Programms der Integrierten Produktion und umfassten eine ausgeglichene Düngerbilanz, ein angemessener Anteil ökologischer Ausgleichsflächen, eine geregelte Fruchtfolge, einen geeigneten Bodenschutz sowie einen gezielten Einsatz der Pflanzenschutzmittel.

Direktzahlungssystem vereinfachen

Ausruhen kann sich die Branche aber nicht. Die nächste Reformetappe folge, sagte Hofer. Bis 2027 muss der Bundesrat auf Antrag des Parlaments eine Botschaft ausarbeiten. «Wir haben nun gewisse Zeit, mit den Akteuren und Branchen die nächsten Schritte gemeinsam zu entwickeln.»

Entwicklung der Direktzahlungen von 1993 bis 2023

BLW

Der Fokus dabei liegt – wie im aktuellen Agrarbericht 2023 dargelegt – auf den Direktzahlungen. Dreissig Jahre nach dessen Einführung ist dieses Förderinstrument sehr komplex geworden und kommt an seine Grenzen, wie Hofer betonte. Zur Erfüllung gesellschaftlicher Ziele gerade im Umweltschutz reichten ausschliesslich finanzielle Anreize nicht.

Seit der Einführung der Direktzahlungen ist deren Umfang von rund 1,25 Milliarden auf rund 2,8 Milliarden Franken pro Jahr gestiegen. Die Gelder unterstützten laut Hofer den Wechsel zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft und sind heute eine wichtige Einkommensstütze für Bäuerinnen und Bauern.

Tiefere Selbstversorgung aufgrund schlechter Witterung

Der Selbstversorgungsgrad in der Schweiz ist 2021 deutlich gesunken und beträgt brutto 52 % (netto 45 %). «Dies ist der tiefste Wert seit der Revision der Nahrungsmittelbilanz im Jahr 2007», teilt das Bundesamt für Landwirtschaft mit. Hauptgrund für diesen Rückgang sei die geringere Inlandproduktion von pflanzlichen Nahrungsmitteln wegen der sehr schlechten Witterung im Jahr 2021.

Lebensmittelverschwendung vermindern

Dass das System an die Limiten kommt, hat der Bundesrat in einem Postulatsbericht dargelegt. Künftig sollen die Gelder ergebnisorientierter eingesetzt werden. Zur Diskussion stehen auch Lenkungsabgaben oder Einmalzahlungen.

Insgesamt solle die künftige Agrarpolitik alle Akteure der Lebensmittelkette einbeziehen, sagte Hofer. «Alle müssen Verantwortung übernehmen – auch die Detailhändler und Konsumentinnen und Konsumenten.» Letztere könnten sehr gut steuern, wie die Landwirtschaft produzieren solle.

Hofer hob die Vermeidung von Lebensmittelabfällen hervor. «Der Aktionsplan Food Waste ist einer der grössten Hebel.» Untersuchungen zeigten, dass heute ein Drittel der Lebensmittel im Abfall landet.

Grosse Anforderungen an kleine Betriebe

Wegen der angeschlagenen Bundesfinanzen steht auch die Landwirtschaft unter Druck. Der Bundesrat möchte die Ausgaben in den kommenden Jahren um zwei Prozent drosseln. Das stösst bei der Landwirtschaft auf Widerstand.

Hofer kann dies nachvollziehen: «Die Landwirte haben kein Verständnis dafür, dass sie immer mehr leisten, aber immer weniger erhalten sollen.» Es gibt gute Chancen, dass dies das bürgerlich dominierte Parlament ähnlich sieht. Im Hinblick auf die Budgetdebatte im Dezember beantragt die Finanzkommission des Ständerats (FK-S), die Landwirtschaft von den Sparplänen des Bundes weitgehend auszuklammern.

Hofer liess durchblicken, dass er diese Korrekturen sinnvoll fände. «Unsere Bäuerinnen und Bauern leisten einen grossen Effort», betonte er. Insbesondere an kleine Betriebe würden immer mehr Anforderungen gestellt. «Das bereitet mir teilweise Sorgen.» Der Bauernberuf müsse attraktiv bleiben. Es sei an der Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass die Landwirtschaft eine Perspektive habe.

Sojaanbau legt auch dank Einzelkulturbeitrag zu

2022 umfasste die landwirtschaftliche Nutzfläche in der Schweiz gesamthaft 1’042’014 Hektaren, dies entspricht rund der doppelten Fläche des Kanton Wallis. Davon waren 58% Naturwiesen und -weiden, auf 38% der landwirtschaftlichen Nutzfläche wurde Ackerbau betrieben. Die restlichen 4% bestanden unter anderem aus Reb- und Obstbauflächen.

Seit diesem Jahr werden erstmals Einzelkulturbeiträge für Körnerleguminosen zu Speisezwecken ausgerichtet. Das wirkte sich aus, wie das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) in einer Mitteilung schreibt. Der Sojaanbau nahm in den letzten zehn Jahren stark zu und erreichte im Jahr 2022 eine Fläche von 2 895 Hektaren, das entspricht einer Zunahme von 29,2 % oder rund 650 Hektaren). «Insgesamt handelt es sich bei der Sojaanbaufläche immer noch um eine vergleichsweise kleine Fläche, die sich aber innerhalb von zehn Jahren fast verdreifacht hat», hält der BLW fest.