Die BVG-Reform soll die zweite Säule stabilisieren und Menschen mit tiefen Einkommen zu mehr Rente verhelfen. Die Vorlage fand zum Umfragezeitpunkt am 7. und 8. August allerdings bei der Basis keiner Partei eine Mehrheit.

Junge und Alte dagegen

Es zeichnete sich aber ab, dass bei der Wählerschaft der SP, der Grünen, Mitte und SVP die Tendenz zur Ablehnung grösser war. Zudem zeigte die Auswertung, dass hauptsächlich Wählende im Alter von 50 bis 64 Jahren sich gegen die Vorlage aussprachen. Diese Altersgruppe machte 71 Prozent der Nein-Stimmenden aus. Auch die jüngere Wählerschaft im Alter von 18 bis 34 war mehrheitlich gegen die Reform.

Für die Gegnerschaft überwog das Argument, dass mit der BVG-Reform die obligatorischen Lohnabzüge in einigen Fällen erhöht würden, während die Senkung des Mindestumwandlungssatzes bei manchen Versicherten zu Rentenkürzungen führe.

Obwohl die 33 Prozent der Befürwortenden der Überzeugung waren, dass besonders Frauen und Menschen mit niedrigerem Einkommen von einem Ja profitieren würden, fand sich bei den Frauen gegenüber den Männern keine Mehrheit. Beide Geschlechtergruppen waren gleichermassen mit 21 Prozent dafür.

Mehr Frauen befürworten Biodiversitätsinitiative

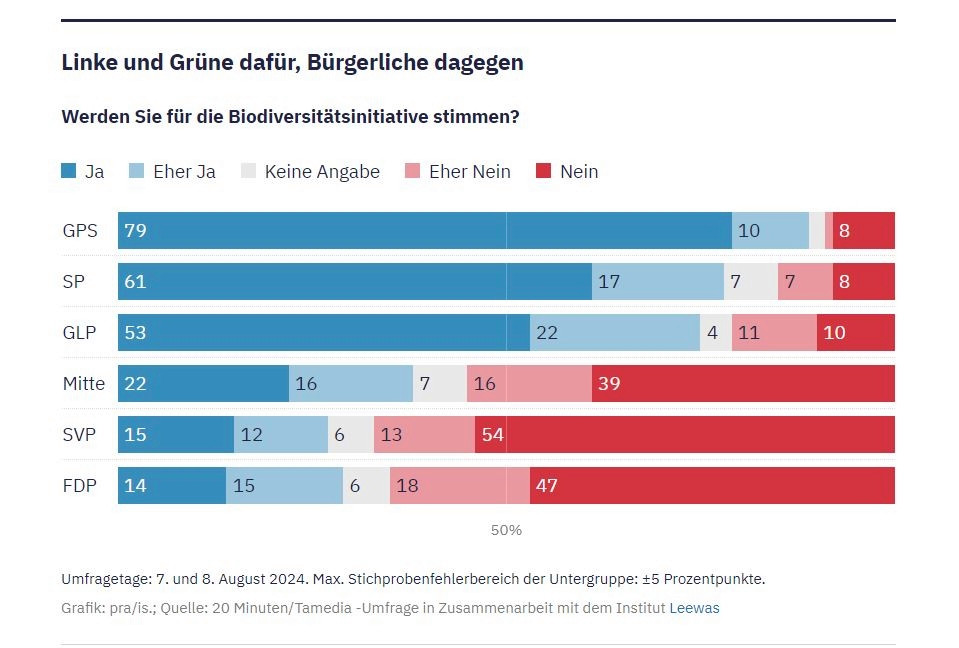

Die zweite Vorlage, die Biodiversitätsinitiative, wurde von 51 Prozent der befragten Stimmberechtigten knapp befürwortet. Das von Umwelt- und Landschaftsschutzorganisationen getragene Begehren verlangt von Bund und Kantonen, mehr für die Artenvielfalt zu tun. Die Initiative wurde von der Anhängerschaft der Grünen der SP, sowie der GLP unterstützt. Auffallend war, dass Frauen mit 59 Prozent der Vorlage eher zustimmten als Männer mit lediglich 43 Prozent.

Für die Initiative sind vor allen Wählende der Grünen, SP und GLP, dagegen jene der Mitte, SVP und FDP.

Screenshot derbund.ch

Die Befürwortenden überzeugten insbesondere zwei Argumente: Zum einen sei ein Drittel der Tier- und Pflanzenarten gefährdet oder bereits ausgestorben und Biodiversität beuge diesem Artensterben vor. 42 Prozent der Befragten, davon mehrheitlich Wählende der FDP-Basis, wie auch Wählende der Mitte und SVP, sprachen sich klar gegen die Vorlage aus.

Politologe rechnet mit Nein

Wichtigstes Argument für die Gegnerschaft war, dass bei mehr Landwirtschaftsfläche für die Biodiversität mehr Nahrungsmittel aus dem Ausland importiert werden müssten.

Die Initiative dürfte es schwer haben. «Zu Beginn dominiert das Einverständnis mit dem Grundanliegen. Viele honorieren die Benennung des Problems. Während des Abstimmungskampfs findet dann eine vertiefte Auseinandersetzung mit der vorgeschlagenen Lösung statt, wobei der Ja-Anteil in der Regel schrumpft», sagt Fabio Wasserfallen zu den «TX-Medien». Er rechnet eher mit einem Nein als mit einem Ja zur Initiative.

Für den Präsidenten des Schweizer Bauernverbandes, Markus Ritter, ist das Rennen noch offen. «Es kommt nun darauf an, welches Lager besser überzeugen und vor allem mobilisieren kann», sagt er zu den «TX-Medien».

Biodiversitätsinitiative

Die Initiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» wurde Anfang September 2020 vom Trägerverein «Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur» eingereicht. Der Trägerverein wäre bereit gewesen, sein Begehren zurückzuziehen, hätte das Parlament den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates angenommen. Dieser hätte unter anderem 17 statt wie derzeit 13,4 Prozent der Fläche für Tiere und Pflanzen zur Verfügung stellen wollen. Auch hätten Städte und Gemeinden mehr für den Schutz der Artenvielfalt unternehmen müssen.

Die Initiative will Bund und Kantone verpflichten, die Artenvielfalt, die Landschaft und das baukulturelle Erbe besser zu schützen. Sie fordert für den Erhalt der Biodiversität mehr Flächen und mehr Gelder der öffentlichen Hand. Zahlengrössen nennt sie dabei nicht. Die Organisation Pro Natura, die im Ja-Komitee mitmacht, hat als Schutzziel 30 Prozent der Fläche genannt. Schutzgebiete von gesamtschweizerischer Bedeutung müsste der Bund festlegen und kantonale Schutzgebiete die Kantone. Ausserdem verlangt die Initiative, die Natur, vielfältige Landschaften und schöne Ortsbilder auch ausserhalb von Schutzgebieten zu schonen.