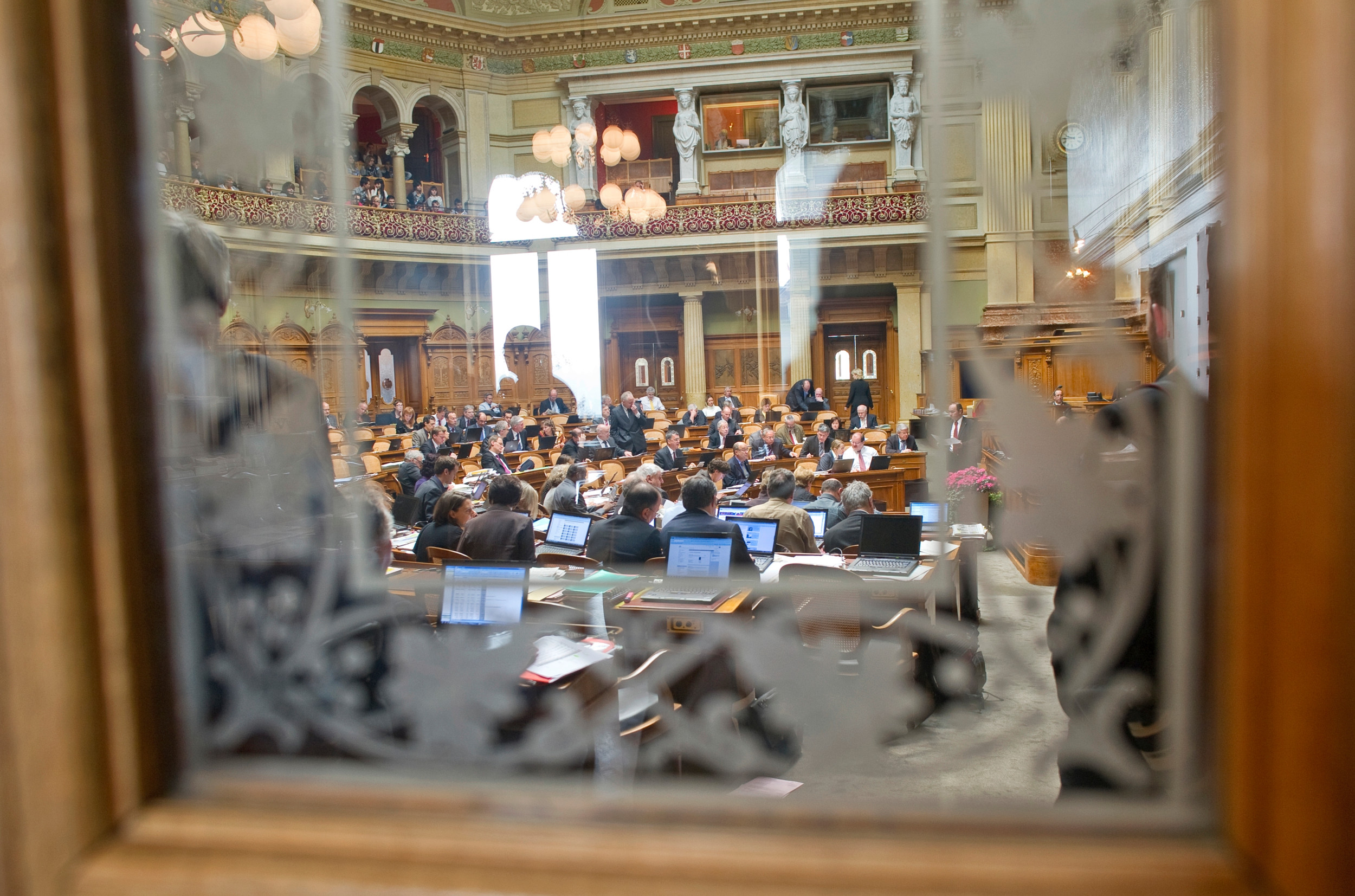

Mit 123 zu 58 Stimmen bei 8 Enthaltungen lehnte die grosse Kammer am Mittwoch einen Antrag aus der SP ab, bei den Direktzahlungen die Abstriche vom Bundesrat zu übernehmen. Sie folgte der Finanzkommission (FK-N), die der Landwirtschaft neben der Armee beim Budgetieren Vorrang geben wollte.

Zahlungen wie in den Vorjahren

Der Nationalrat will für die Landwirtschaft über 46 Millionen Franken mehr bereitstellen als der Bundesrat, davon rund 42 Millionen für Direktzahlungen an Betriebe. Die Mehrheit wolle die Ausgaben für die Direktzahlungen auf dem aktuellen Niveau halten, sagte Pius Kaufmann (Mitte/LU) dazu.

Es dürfe nicht sein, dass jene, die jeden Tag früh aufstünden, um die Ernährung zu sichern, nun mit weniger auskommen müssten, hielt Yvan Pahud (SVP/VD) fest. Bauern und Bäuerinnen stünden unter wirtschaftlichem Druck, und die Anforderungen an Bauern seien höher als jene im Ausland, doppelte Damien Cottier (FDP/NE) nach.

«17 Franken sind ein Skandal»

Tamara Funiciello (SP/BE) dagegen plädierte für Opfersymmetrie und für den Kürzungsantrag des Bundesrats. Erhalte die Armee mehr Mittel, müsse auch die Landwirtschaft ihren Beitrag leisten. «Die SP-Fraktion hätte nichts dagegen, die Erhöhung der Direktzahlungen zu beschliessen, wenn nicht gleichzeitig bei der Bildung, internationalen Zusammenarbeit, beim Personal und bei der Jugend zusammengespart würde, wenn nicht kein Geld für Kitas da ist, für Schulen, für Mieten, für Krankenkassenprämien», sagte die Bernerin. Finanzministerin Karin Keller-Sutter räumte ein, dass die Landwirtschaft in den vergangenen Jahren nicht mehr Geld erhalten habe.

Eine Minderheit wollte mit den 42 Millionen Franken für eine gleichmässigere Einkommensverteilung sorgen, unterlag aber. Die Streuung der Einkommen in der Landwirtschaft sei enorm, sagte Cédric Wermuth (SP/AG). Talbetriebe könnten Spitzeneinnahmen erzielen, während in Berg- und Hügelbetrieben die Einkommen tiefer seien. «Ich möchte, dass diese zusätzlichen Mittel, die Sie hier gegenüber dem Bundesrat beantragen, wenn schon, dann für die Verbesserung der Verteilungswirkung der Direktzahlungen verwendet werden», sagte Wermuth.

In der Landwirtschaft betrage der Durchschnittslohn 17 Franken. Das mitunter bei den höchsten Arbeitszeiten, die es in der Schweizer Wirtschaft gibt. «Dass das hier klar gesagt wurde: Das halte ich für einen unhaltbaren Skandal. Es geht nicht, dass man Menschen zu diesen Bedingungen arbeiten lässt. Da muss die Politik intervenieren, das ist klar», führte Wermuth aus. Man könne aber nicht Spitzenverdiener mit über 200’000 Franken Einkommen mit noch mehr Direktzahlungen «beglücken». Später präzisierte sich Wermuth. Er habe hier von den Betriebseinkommen gesprochen. «Man wird in in der Landwirtschaft keine Millionärin und kein Millionär», führte er aus.

Keine Zusatzmittel für Zuckerrüben

Die SVP wollte die finanziellen Hilfen für Pflanzenbau um eine Million Franken auf rund 72 Millionen Franken anheben, zugunsten des Anbaus von Zuckerrüben. Es gehe um die Stärkung der einheimischen Zuckerproduktion, sagte Andreas Gafner (EDU/BE). «Der vom Bundesrat vorgeschlagene Betrag zur Unterstützung des Zuckerrübenanbaus im Budget 2025 beträgt 36,2 Millionen Franken, was einer Kürzung von 2 Millionen gegenüber dem Budget 2024 entspricht», sagte Gafner.

Gemäss Schätzungen der Branche dürfte dieser Betrag jedoch nicht ausreichen, um die Einzelkulturbeiträge für Zuckerrüben im Anbaujahr 2025 zu bezahlen. «Dies insbesondere auch deshalb, weil mit einer Zunahme der Fläche zu rechnen ist», sagte Gafner. Die Fläche von 20’000 Hektaren sei ein langfristiges Ziel der Produzenten und der Zuckerindustrie, welches die Wirtschaftlichkeit der Fabriken in Aarberg und Frauenfeld sicherstelle.

« Der vom Bundesrat budgetierte Rückgang von 2 Millionen Franken auf diesem Kredit gegenüber dem Voranschlag 2024 ist damit begründet, dass die Flächenentwicklung beim Zuckerrübenabbau voraussichtlich weiterhin deutlich unter der von der Schweizer Zuckerwirtschaft angestrebten Anbaufläche von 20’000 Hektaren zurückbleiben wird», sagte Bundesrätin Keller-Sutter. Der Antrag wurde abgelehnt, mit 84 gegen 107 Stimmen.

Keine Kürzung von Absatzförderung

Minderheiten um Corina Gredig (GLP/ZH) hätten mehrere Subventionen kürzen wollen, etwa für die Absatz- und Qualitätsförderung und die Entsorgung von Fleisch. «Bei den Entsorgungsbeiträgen handelt es sich um die Subventionierung einer Branche und damit um eine Bundesausgabe mit marktverzerrender Wirkung. Diverse Fraktionen haben genau solche Subventionen jeweils angeprangert, weil sie eben marktverzerrend wirken», führte sie aus.

Bei der Absatz. und Qualitätsförderung handle es sich um Marketingmassnahmen, die der Steuerzahler quersubventioniere. «Es geht um Massnahmen, die nicht direkt der Landwirtschaft, sondern der Industrie und auch der Bürokratie rund um die Landwirtschaft zugutekommen», sagte Gredig. Auch die Beihilfen zur Viehwirtschaft komme nicht der Landwirtschaft zugute, sondern den nachgelagerten Verarbeitungsbranchen, hielt sie fest. Mit den Vorschlägen der Expertengruppe zum angekündigten Sparpaket des Bundes könnten so vorab umgesetzt werden, sagte sie. Diese Subventionen seien keine Staatsaufgabe.

Grüne für Beibehaltung

Die Grünen haben sich gegen Sparmassnahmen bei den Direktzahlungen ausgesprochen. «Wir sind für eine Landwirtschaft, die uns nicht nur gesunde und nachhaltige Lebensmittel auf den Teller bringt, sondern den Bäuerinnen und Bauern auch ein Auskommen sichert», sagte Irene Kälin (Grüne/AG). Zwar sei die Landwirtschaft noch nicht dort, wo sie die Grüne gerne hätten. «Die Direktzahlungen kommen jenen zugute, die unser Land bestellen und unsere Teller füllen. Wir attestieren ausserdem der Landwirtschaftspolitik, dass sie in Richtung Nachhaltigkeit unterwegs ist», führte sie aus.

Im Gegensatz wollen die Grünen nicht mehr Geld für die Absatzförderung. «Es braucht im Gegenteil eine Reduktion. Denn es ist und bleibt paradox, wenn der Staat Werbung für Nahrungsmittel macht, von denen wir in der Schweiz bereits einen übermässigen Konsum haben, der - wie wir genau wissen - für Körper und Planet schädlich ist», sagte Kälin. Der Selbstversorgungsgrad nehme nicht zu, wenn für Schweizer Fleisch Werbung gemacht werde.

Was für ein Gejammer wäre es wenn wir kostendeckende Preise verlangen würden.