Der Bundesrat hat in seiner Botschaft an das Parlament dieses damit beauftragt, die Volksinitiative «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)» dem Volk und den Ständen zur Ablehnung zu empfehlen.

Tatsache ist, dass die Schweiz mit ihren Ressourcen nicht nachhaltig haushaltet. Die Initianten wollen innerhalb von zehn Jahren eine solche Nachhaltigkeit gewährleisten. Der Bundesrat lehnt dies nun aber ab.

Die Initiative wäre mit massiven Kosten für Wirtschaft und Gesellschaft verbunden, heisst es in einer Mitteilung des Bundesrats. Der Bundesrat empfiehlt deshalb die Initiative zur Ablehnung und will ihr auch keinen Gegenvorschlag entgegenstellen. Vielmehr setze er auf die bestehenden Bestimmungen und laufenden Gesetzgebungsarbeiten, um die natürlichen Ressourcen zu schonen.

Was die Initiative will

Die im Februar 2023 von der «Allianz für Umweltverantwortung» eingereichte Initiative verlangt, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten der Schweiz nur so viele Ressourcen verbrauchen und Schadstoffe freisetzen, dass die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben. Es wird hier auch von einem ökologischen Fussabdruck gesprochen. Und der Schweizer Fussabdruck sei fast drei Mal so gross wie er in nachhaltiger Hinsicht eigentlich sein dürfte, rechnet das Bundesamtes für Statistik (BFS) vor.

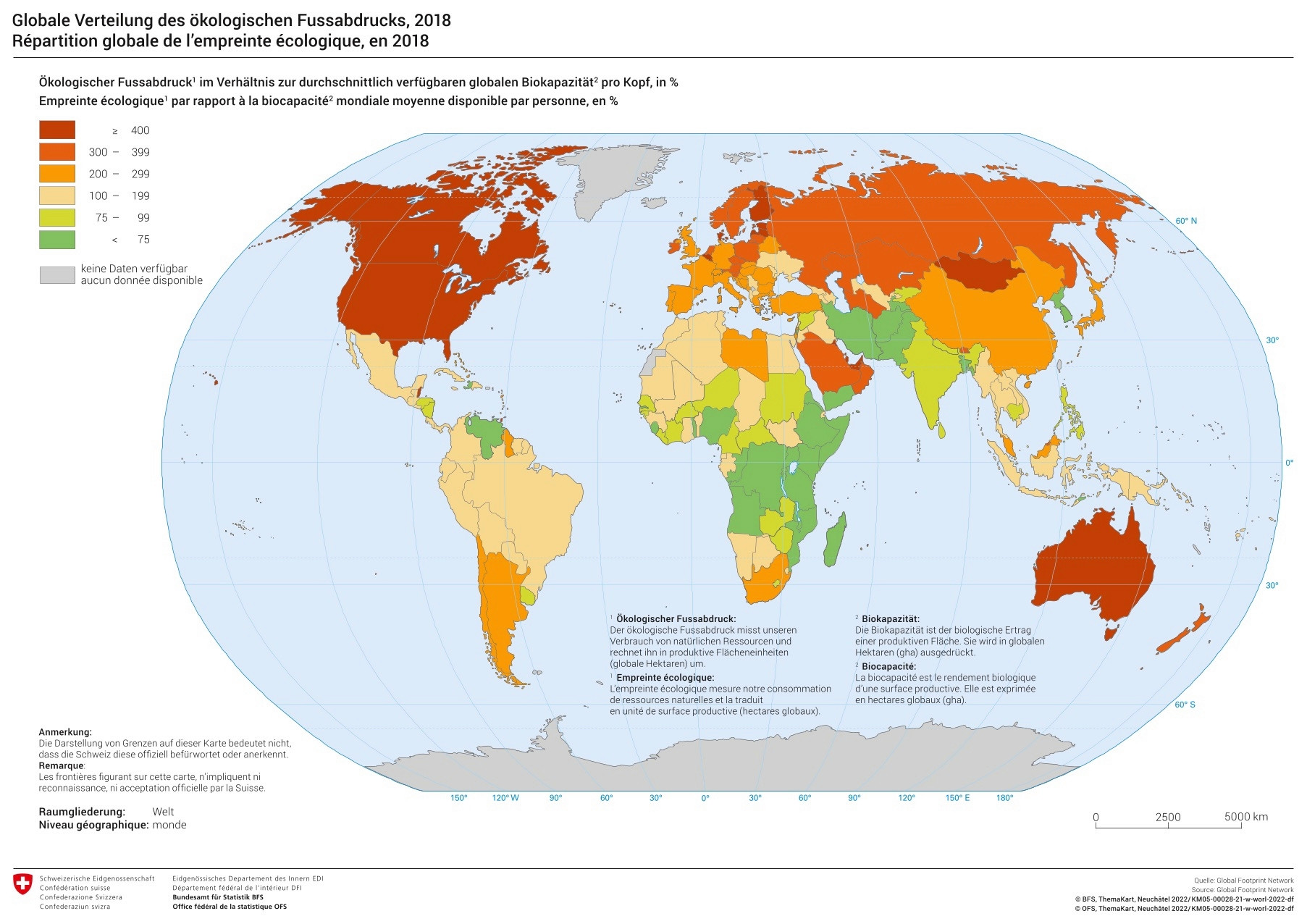

Denn da wir nur eine Erde haben, dürfen wir Schweizerinnen und Schweizer auch nur so viele Rohstoffe verbrauchen und Schadstoffe freisetzen, wie uns anteilsmässig zusteht, heisst es sinngemäss auf der Internetseite der Initianten. Gemäss BFS würde die Schweiz zurzeit aber rund 2,8 Erden brauchen , wenn die gesamte Weltbevölkerung so leben würde wie wir. Auf der Grafik entspricht dies dem Bereich «200 – 299». Die Schweiz ist dort entsprechend hellorange eingefärbt.

Ökologischer Fussabdruck im Verhältnis zur durchschnittlich verfügbaren globalen Biokapazität pro Kopf, in Prozent.

Bundesamt für Statistik

«Riesige Chance»

Die Umweltverantwortungsinitiative gebe der Wirtschaft einen «selbstverständlichen» Rahmen: Die Lebensgrundlage von Mensch und Umwelt darf nicht zerstört werden. «Die Wirtschaft wird sich grundlegend ändern müssen, das ist aber für uns alle eine riesige Chance: Mehr Lebensqualität, gesundes Essen und Millionen zukunftsfähige Jobs », heisst es auf der Website weiter. «Statt übermässigen Konsums haben wir in einer ökologischen Wirtschaft mehr Freizeit, Naherholungsgebiete und eine Lebensgrundlage für unsere Kinder und Enkelkinder», so die Initianten.

Ansetzen will die Initiative auch bei den Importen. «Über 70% unserer Umweltbelastung entsteht bei der Produktion von Gütern, die in die Schweiz importiert werden», halten die Initianten fest. Die teilweisen Erfolge einer Reduktion der Umweltbelastung im Inland würden durch die von uns verursachten Schäden im Ausland wieder wettgemacht. Die Schweizer Bevölkerung konsumiere pro Kopf dreimal so viele Umweltressourcen wie global eigentlich verfügbar wären. Damit liege die Schweiz auf Platz 3 in Europa.

Weitreichende Folgen

Bei Annahme der Initiative müsste die Schweiz ihre durch den inländischen Konsum verursachte Umweltbelastung innerhalb von zehn Jahren stark reduzieren. Diese müsste so reduziert werden, dass die Belastbarkeitsgrenzen des Planeten eingehalten werden. Es gilt namentlich in den Bereichen Klimaveränderung, Biodiversitätsverlust, Wasserverbrauch, Bodennutzung sowie Stickstoff- und Phosphoreintrag.

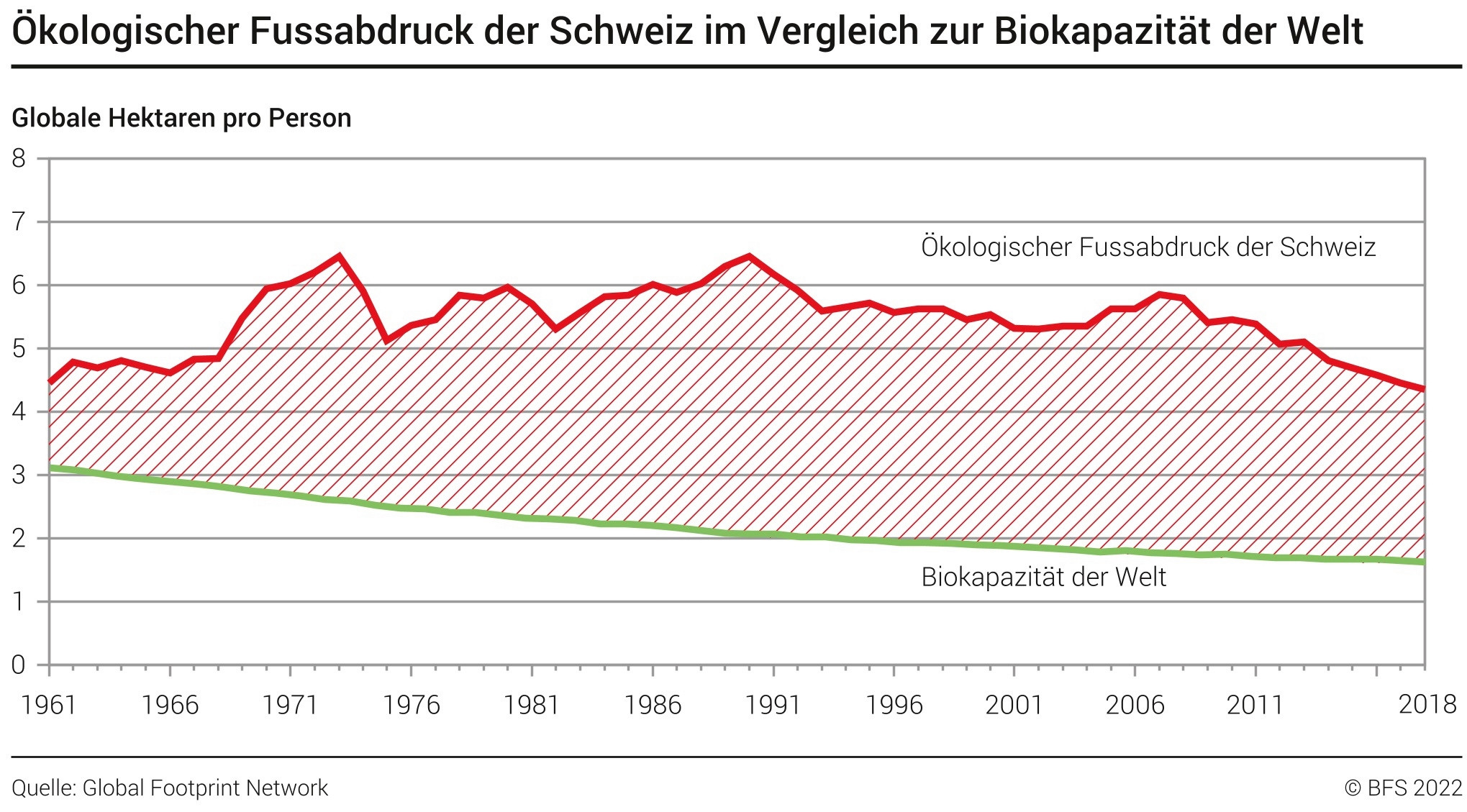

Die anteilsmässig verfügbare Biokapazität für die Schweiz ist auf dieser Grafik in Grün angegeben. Auch wenn sich die Schweiz in den letzten Jahrzehnten langsam dem Sollwert angenähert hat, liegt sie immer noch weit darüber.

Bundesamt für Statistik

Der Bundesrat beantragt dem Parlament, die Volksinitiative ohne direkten Gegenentwurf oder indirekten Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. Um die kurze und starre Frist von zehn Jahren einzuhalten, müsste die Schweiz rigorose Regulierungs- und Anreizmassnahmen treffen. Dies würde weitreichende wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Folgen haben.

Bundesrat setzt auf bestehende Bestimmungen

Produkte und Dienstleistungen für den Schweizer Markt müssten unter strengeren Voraussetzungen produziert werden als Produkte, die für den ausländischen Markt bestimmt sind. Dies würde vor allem die Bereiche Ernährung, Landwirtschaft, Energieversorgung, Mobilität sowie Kleidung und Wohnen betreffen. Ausserdem wäre die Umsetzung der Initiative mit zusätzlichen Vollzugskosten verbunden.

Der Bundesrat setzt stattdessen auf die bestehenden Bestimmungen, beispielsweise auf jene zur nachhaltigen Entwicklung in der Bundesverfassung. Bundesrat und Parlament haben bereits verschiedene Ziele gesetzt und Massnahmen eingeleitet, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten, namentlich in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Klimapolitik, Agrarpolitik und nachhaltige Entwicklung. Der Bundesrat erachte es als zielführender, diese Gesetzgebungs- und Strategieprozesse weiterzuführen, heisst es in der Mitteilung abschliessend.

Eidgenössische Volksinitiative «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)»

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 94a Rahmen der Wirtschaft 1 Die Natur und ihre Erneuerungsfähigkeit bilden den Rahmen für die schweizerische Gesamtwirtschaft. Wirtschaftliche Tätigkeiten dürfen nur so viele Ressourcen verbrauchen und Schadstoffe freisetzen, dass die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben. 2 Bund und Kantone stellen die Einhaltung dieses Grundsatzes sicher; dabei tragen sie insbesondere der Sozialverträglichkeit im In- und Ausland der von ihnen getroffenen Massnahmen Rechnung.

Art. 197 Ziff. 1322 13. Übergangsbestimmung zu Art. 94a (Rahmen der Wirtschaft) 1 Bund und Kantone sorgen dafür, dass die durch den Konsum in der Schweiz verursachte Umweltbelastung spätestens zehn Jahre nach Annahme von Artikel 94a durch Volk und Stände die planetaren Grenzen gemessen am Bevölkerungsanteil der Schweiz nicht mehr überschreitet. 2 Diese Bestimmung gilt namentlich in den Bereichen Klimaveränderung, Biodiversitätsverlust, Wasserverbrauch, Bodennutzung sowie Stickstoff- und Phosphoreintrag.