Viel Ehre für die landwirtschaftliche Genossenschaft Courtételle. Letzte Woche gewann sie den «Prix Innovation Terroir Juraregion», der in Delémont verliehen wurde. Diese Woche bekamen sie einen nationalen Preis. Und zwar lud Bio Suisse für die Übergabe ihres Grand Prix Bio in den Kanton Jura, der seit Jahren eine sehr aktive Biolandbauszene hat.

Sich von den anderen abheben

Der Dachverband zeichnet heuer aber bewusst ein Projekt aus, in dem sich die Biobetriebe nicht abschotten, sondern wie selbstverständlich mit den IP-Suisse- und ÖLN-Betrieben zusammenarbeiten. Das geschieht in der landwirtschaftlichen Genossenschaft Courtételle, die seit 1915 besteht und heute 90 Mitglieder hat. Davon sind rund 30 Knospe-Betriebe. Diese waren auch entscheidend an der Neuausrichtung beteiligt, die 2020 im Austritt aus dem Fenaco-Verbund mündeten. Ein Punkt war die Billigelektronik in den Landi-Läden, die den Jurassiern immer weniger passte.

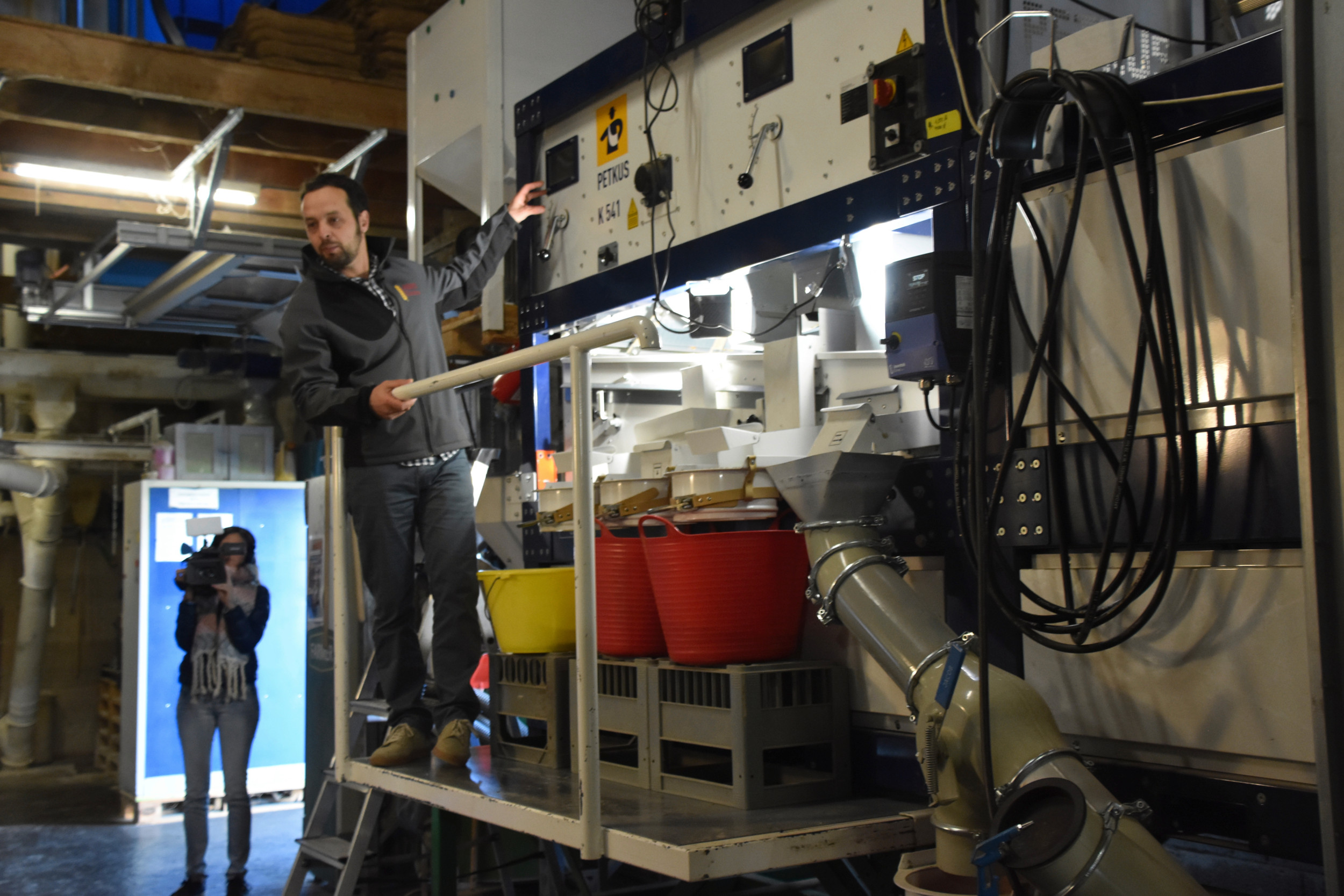

Die Verantwortlichen in Courtételle wussten, dass ihre Chance in der Differenzierung lag. So kauften sie für 150’000 Franken eine Sortiermaschine, auf welcher inzwischen die Ernte von 40 Spezialkulturen, von Linsen über Hirse bis Chia und Leindotter, sortiert und abgefüllt wird. Diesen Service nutzen inzwischen über 80 Biobetriebe, auch Nichtmitglieder und auch solche aus den Kantonen Freiburg, Solothurn und Baselland. Auch die Genossenschaft Biofarm, mit der überhaupt eine gute und enge Zusammenarbeit besteht, lässt unter anderem gewisse Bohnen in Courtételle sortieren.

Genossenschaftspräsident ist Biobauer und Agronom

Zuallererst liefern aber natürlich die Betriebe in der Nähe ihre Ernte. Wie auch Biobauer und Genossenschaftspräsident Bertrand Wüthrich, der schon seit einigen Jahren grüne Linsen und andere Spezialitäten anbaut und unter dem Namen «Domaine de Sur-Chaux» auch selbst vertreibt. Vorher musste der Hafl-Agronom (mit Vertiefung auf internationale Landwirtschaft, wie es auch seine zwei Söhne gemacht haben) mit seinen Linsen ins Waadtland fahren, jetzt werden sie in seinem Wohnort verarbeitet.

Er erzählt, dass er Linsen, Lein und Leindotter als Mischkultur anbaut, wobei er Linsen und Lein zuerst zusammen sät und dann Leindotter reinsät. Linsen und Lein bedecken den Boden gut, sodass wenig Unkrautdruck entsteht. Die Ernte erfolgt, indem er alle drei Kulturen gleichzeitig drischt und sie dann in die Sortiermaschine in Courtételle bringt.

Bio, IP-Suisse und ÖLN nebeneinander

Sortiert wurden zuletzt rund 150 Tonnen Spezialkulturen. Die rund 2000 Tonnen «übliche» Getreide und Ölsaaten (rund ⅓ Bio, ⅓ IPS, ⅓ ÖLN) von Genossenschaftsmitgliedern werden in Partnerschaft mit diversen Abnehmern vermarktet, im Biobereich auch mit der Mühle Rytz, im ÖLN-Bereich auch via Fenaco, die auch das Getreide einer «abtrünnigen» Genossenschaft lieber selbstvermarktet als sie es «unkontrolliert» als Konkurrenz auf dem Markt hat, was ja zu Preisdruck für alle führen könnte. Im Genossenschaftsladen unter demselben Dach ist der 5-Kilo-Weissmehlsack in ÖLN, IPS- und Bioqualität zu haben.

Einträchtig stehen sie nebeneinander. Das war ein Punkt, den Jurypräsidentin Madeleine Kaufmann in ihrer Laudatio hervorhob: das gegenseitige Lernen, wie es in der Genossenschaft zwischen Bio-, IPS- und ÖLN-Betrieben gepflegt werde. Auch Bio-Suisse-Geschäftsführer Balz Strasser sagte auch, mit der Organisation IP-Suisse, mit der man am Markt sich als Konkurrent messe, werde auf anderen Ebenen, etwa bei der Digitalisierung sehr gut zusammengearbeitet. Mit anderen gut zusammen zu arbeiten, sei Bio Suisse strategisch wichtig.

«Wertschöpfungskette neu definiert»

Jurypräsident Madeleine Kaufmann zählte am Dienstag am Medientermin vor Ort eine ganze Reihe von Gründen auf, welche die fünfköpfige Jury (vgl. Kasten) zu ihrem Entscheid bewogen hatte. Der Grand Prix Bio Suisse sei ja mehr als eine Trophäe oder ein Titel, vielmehr sei er Symbol für die ausserordentlichen Innovationen auf dem Gebiet der biologischen Landwirtschaft.

«Die Genossenschaft Courtételle, die Knospe-Lizenznehmerin ist, hat einen innovativen Ansatz entwickelt, der das Zusammenspiel der Wertschöpfungskette neu definiert, vom Feld in den Laden. Sie setzt das Prinzip der kurzen Wege auf beeindrucke Art und Weise um, dies massgeblich unter dem Einfluss von mehreren Bio-Landwirten.»

Mehrere Punkte des Lobes

Als ersten Punkt nannte Kaufmann, dass die Genossenschaft den Betrieben dank der Verarbeitungs- und Vermarktungsmöglichkeit für Spezialitäten helfe, eine vielfältigere Fruchtfolge zu haben und damit widerstandsfähiger zu werden. Zweitens ermögliche die Sortiermaschine, dass ganz unterschiedliche Spezialitäten auch in kleinen Mengen von zahlreichen Betrieben sortiert werden könnten, die dann auch auf dem Teller für mehr Vielfalt sorgten.

Drittens liess sich die Jury vom Konzept des Genossenschaftsladens «Kilomètre zéro» überzeugen, wo nicht nur die eigenen Produkte, sondern auch sehr viele andere regionale Spezialitäten angeboten werden, von Damassine AOP über Saucenzubereitungen hin zu Eierteigwaren vom nahen Hof. Der Ansatz der Genossenschaft Courtételle passe sehr gut zur Stossrichtung der AP 2030, den die Bundesverwaltung derzeit ausarbeite, sagte Kaufmann, die als Agronomin mit Mastertitel selbst im Bundesamt für Landwirtschaft (im Bereich internationale Landwirtschaft) tätig ist.

Die Jury

In der Jury des Grand Prix Bio Suisse sind: – Madeleine Kaufmann, Agronomin, BLW-Mitarbeiterin (Präsidentin) – Nadine Masshardt, SP-Nationalrätin und Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz – Daniel Salzmann, Chefredaktor der Zeitung «Schweizer Bauer» – Clemens Rüttimann, früherer Geschäftsführer der Firma Biotta – Urs Guyer, Leiter Bildung bei Bio Suiss e

Das Sekretariat führt Lukas Inderfurth, Leiter Kommunikation beim Verband Bio Suisse.

«Bio-Anbau allein genügt nicht»

Auch Bio-Suisse-Präsident Urs Brändli war in den Jura gereist, um der Genossenschaft die Ehre zu erweisen. Er sagte: «In abgelegenen und vielleicht strukturschwachen Regionen kann man sich über die schwierigen Umstände beschweren oder die Chancen und Möglichkeiten prüfen, die es überall gibt, Mitstreiter und Unterstützung suchen und dann zusammen ein Projekt lancieren. Oder, wie es hier im Fall der Genossenschaft Courtételle der Fall ist, die bisherigen Strukturen weiternutzen und mit neuem Inhalt füllen.» Er gratulierte den Genossenschaftern zu ihrem Mut und sagte, er hoffe, dass deren Ideen in anderen Regionen unseres Landes kopiert werde.

Brändli erwähnte auch den Bio-Aktionsplan des Kantons Jura. Dort habe man sich im Jahr 2016 zum Ziel gesetzt, dass bis ins Jahr 2020 20% der landwirtschaftlichen Nutzfläche biologisch bewirtschaftet werde. Im Jahr 2023 sei dieses nun erreicht worden. «Bravo! Jede Hektare Bio ist wertvoll, denn jede zusätzliche Hektare bedeutet auch den Erhalt der Ressourcen», so Brändli. Und doch genüge die Bio-Produktion alleine nicht. Damit die Bio-Betriebe ihre Existenz sichern könnten, bräuchten sie einen guten Absatz mit gerechten Preisen.

Herausforderungen im Anbau

Ignace Berret, Geschäftsführer der Genossenschaft, zeigte sich ob des Preises gerührt. «Unsicherheiten hat man bei einer solchen Neuausrichtung viele, Sicherheiten wenig. Und ja, der Weg war und ist nicht einfach. Wenn dann wie jetzt in Form eines Preises Anerkennung und Zuspruch kommt, tut das wahnsinnig gut», so Berret.

Er sagte, dass die Landwirtschaftsbetriebe die Möglichkeiten der Sortiermaschine sofort ergriffen hätten und mit viel Freude und Innovationsgeist sich an neuen Kulturen versuchen. Obwohl es auch im Anbau Rückschläge gegeben hätte, so hätten etwa der Sesam und der Schwarzkümmel die kühlen und regnerischen Frühjahrsmonate der letzten Jahre nicht gemocht.

Genossenschaftsgeschäftsführer Ignace Berret zeigte sich gerührt ob des Preisgewinns.

Jakob Ineichen, Bio Suisse

Viele Konsumenten zögern noch

Anders sehe es bei den Konsumenten aus, die sich mit Hülsenfrüchten und anderen Spezialitäten noch ziemlich schwertäten, bilanzierte Berret am Medienanlass. Einige glaubten, Linsen seien nur für vegane Gerichte geeignet und würden nicht auch zu einer Wurst passen. «Gerade hier in Courtételle, in einer ländlichen Region, wo Fleischgerichte grosse Tradition haben, fällt das ins Gewicht», so Berret. Man sage darum überall, dass Linsen perfekt zu einer Wurst passten. Sogar Schüler in Schulkantinen hätten sich leider lieber bei der Fast-Food-Kette in die Schlange gestellt, als ein feines Linsengericht zu essen, aber man müsse es ja versuchen, schrieb Berret in einer Zusammenstellung.

Andere Leute liessen sich vom Vorurteil leiten, dass die Zubereitung zeitaufwändig sei, so Berret. Darum versuche man, für die Zukunft Halbfabrikate wie Linsenburger oder Konserven mit Chili con carne (für die Verwertung der Bohnen) herzustellen. Die Genossenschaft arbeitet in dieser Sache auch mit der Initiative «Challenge Innocité» der Universität Neuenburg zusammen. Auch Balz Strasser von Bio Suisse sagte, gegenüber den Konsumenten bleibe noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.

10’000 Franken an die neue Schälmühle

Als nächstes, ja bereits laufendes Projekt wird laut Berret die Verkaufsfläche des Ladens verdoppelt. Mitte Januar soll der neue Laden eröffnet werden. Das Projekt ist eingebunden in ein Projekt zur regionalen Entwicklung (PRE), das an den Ladenumbau einen A-fonds-perdu-Beitrag leistet. Das Preisgeld des Grand Prix Bio Suisse, 10 000 Franken, werde in eine Schälmühle investiert, mit der unter anderem Dinkel und Schälsonnenblumen verarbeitet werden könnten, so Berret. So könne auch dieser Verarbeitungsschritt unter das eigene Dach geholt werden.

Auf dem zweiten und dritten Rang

Jurypräsidentin Madeleine Kaufmann sagte, alle heuer eingereichten sieben Projekte seien von exzellenter Qualität gewesen. Es sei ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Die «Groupe Indépendant de Recherche et expertise Bio (GIREB)», präsidiert von Bioackerbauer Christian Streit in Aubonne VD, sei auf dem zweiten Rang gelandet. Die Gruppe von 7 Ackerbauspezialisten trieben Forschung zum pfluglosen Anbau im Bio-Landbau, so Kaufmann. Auf dem dritten Rang klassierten sich das Projekt von Marcel und Sabina Heinrich-Tschalèr vom Biohof Las Sorts in Filisur für ihr Bergackerbohnenprojekt.