Am Freitagmorgen verbrachten Landwirt Markus Lüscher aus Schalunen BE und seine Frau Ana-Maria mehrere Stunden vor dem Computer. Sie suchten die E-Mail-Adressen aller Nationalräte heraus und schrieben allen ein E-Mail, indem sie darum baten, die Motion Knecht mit dem Titel «Die Stärkeproduktion in der Schweiz erhalten» abzulehnen.

Die beiden wehren sich dagegen, dass sie mit Zwangsabgaben die Grossmüller finanzieren müssen, wie es im Mail heisst. Denn die Motion Knecht wolle weiterhin Getreideimport praktisch zu Weltmarktpreisen, die Freimenge dem Schweizer Brotmehlmarkt zuführen und dadurch Schweizer Weizen aus dem Markt drängen und die daraus entstehenden Kosten indirekt mit den Pflichtabgaben der Schweizer Getreideproduzenten ausgleichen, wie sie schreiben (vgl. Kasten unten).

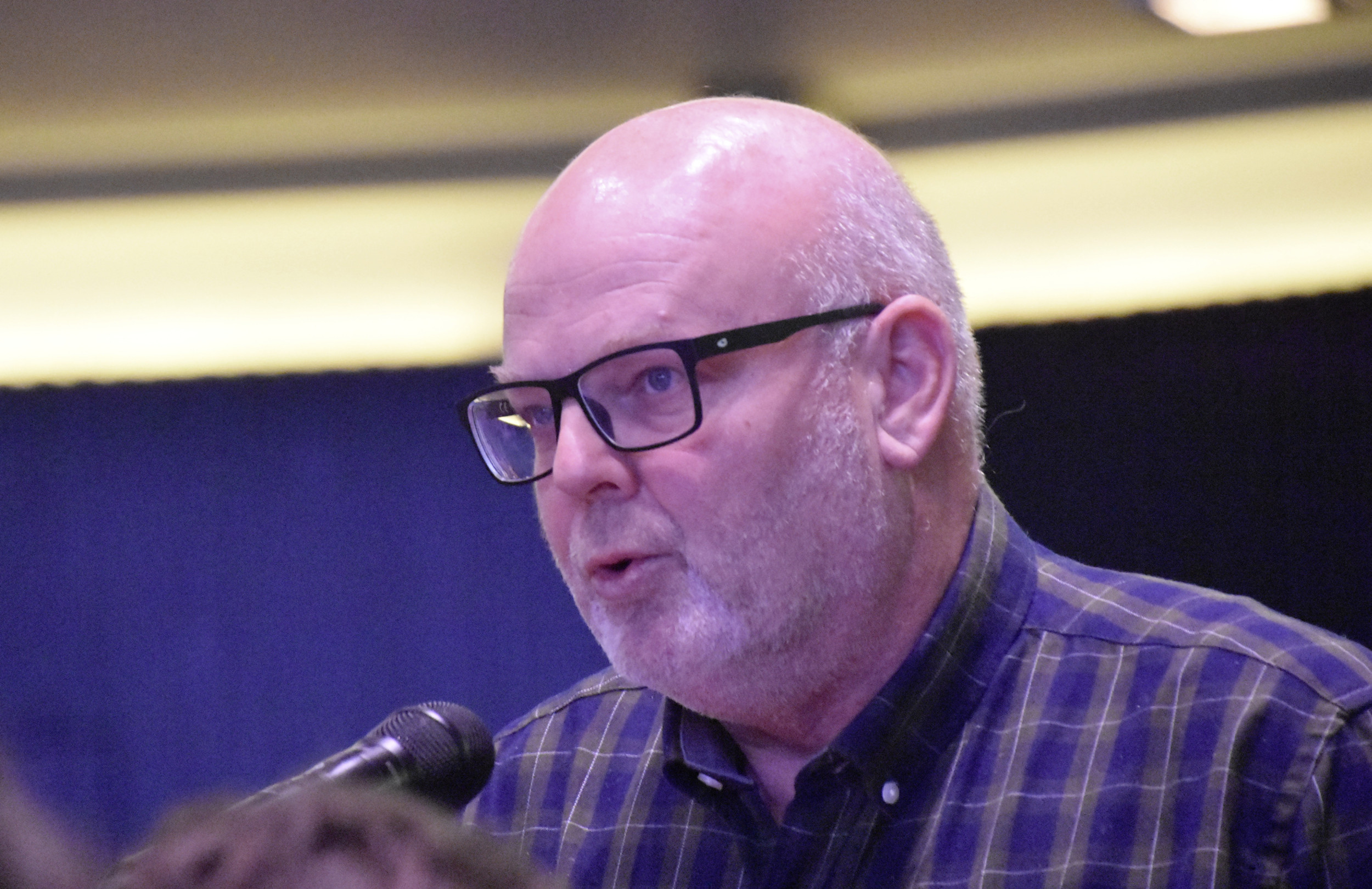

Markus Lüscher, Delegierter beim Schweizer Bauernverband, ergriff an der DV vom 29. November 2023. Einige im Saal erwarteten, dass er zur Motion Knecht sprechen wird. Das tat er nicht, er forderte eine Taskforce zur Stärkung beziehungsweise Rettung des Schweizer Pflanzenbaus.

Daniel Salzmann

Knecht: «Stärkeproduktion ist per Ende 2023 bedroht»

Die Motion Knecht wurde am 15. Juni 2023 vom damaligen SVP-Ständerat Hansjörg Knecht eingereicht. Dieser ist selbst Inhaber einer Mühle in Leibstadt AG. Ihm geht es darum, die Stärkeproduktion in der Schweiz zu erhalten. Diese steht laut dem Text seiner Motion per Ende 2023 vor dem Aus.

Denn per 1. Januar 2023 seien mehrere bestehende Zollerleichterungen behördenseitig auf die sogenannt «technisch mögliche Ausbeute» angepasst, womit die Querstützung weggefallen sei. Zwar könnten die fraglichen Produkte aktuell noch aus im letzten Jahr importierten Rohstoffen hergestellt werden, aber eben, per Ende 2023 sei damit Schluss.

Der Müllereiunternehmer Hansjörg Knecht trat im Herbst 2023 nach nur vier Jahren im Ständerat nicht mehr zur Wiederwahl als Aargauer SVP-Ständerat an, obwohl ihn die Partei und auch der Bauernverband inständig darum gebeten hatten. Prompt ging der SVP-Sitz verloren an die Mitte-Frau Marianne Binder-Keller.

zvg

Knecht will wieder zurück zum früheren Regime

Knecht schreibt, das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) habe in der Praxis in einigen Anwendungsfällen solcher Zollerleichterungen die genannten Ausbeuteziffern zur Verarbeitung der eingeführten Landwirtschaftserzeugnisse bewusst tiefer angesetzt, als es technisch im Idealfall möglich wäre - so unter anderem für die inländische Herstellung von Stärke.

Durch die Zollerleichterung resultiere begründeterweise eine gewisse «Querstützung» der in der ZEV definierten «bestimmten Verwendung von Waren», wäre es doch aufgrund des schweizerischen Zollregimes im Bereich der landwirtschaftlichen Rohstoffe ohne diese Stützung ausgeschlossen, eine solche bestimmte Verwendung bzw. Verarbeitung der Importware ökonomisch rentabel zu gestalten.

Bundesrat erhöhte die Ausbeute auf die technischen Möglichkeiten

Konkret geht es, wie der Bundesrat in seiner Antwort schreibt, darum, dass der Bundesrat die Zollerleichterung im Jahr 1959 geschaffen habe und an die Bedingung geknüpft habe, dass aus dem Weizen mindestens 55 Prozent Mehl gewonnen und zu Stärke verarbeitet wird (sogenannte Ausbeute). Der Bundesrat schreibt: «Wettbewerbsverzerrung und Ungleichbehandlung veranlassten eine mandatierte Anwaltskanzlei im Jahr 2015, die Erhöhung der Ausbeute von 55 auf 75 Prozent zu beantragen, wie sie mittlerweile technisch möglich sei. Nach einer durch den Bundesrat im Jahr 2021 gutgeheissenen Aufsichtsbeschwerde gegen das EFD wurde die Ausbeute per 1. Januar 2023 auf 75 Prozent erhöht.» Knecht will nun, dass die Ausbeutequote wieder tiefer angesetzt werden kann, unter zwei Bedingungen:

a. Es ist sichergestellt, dass die wirtschaftlichen Vorteile, die durch eine andere Verwendung eines Teils der importierten Waren erzielt werden, vollumfänglich zur Vergünstigung der Waren genutzt werden, die der bestimmten Verwendung zugeführt werden, und

b. Der Erhalt der bestimmten Verwendung in der Schweiz entspricht einem öffentlichen Interesse.

Knecht will also, dass die vom Bund vorgegebene Ausbeutequote von heute 75 Prozent wieder gesenkt wird. Das bedeutet aber auch, dass wie früher Mehl aus dem Getreide, das zum Zoll von nur 10 Rp. pro 100kg importiert wird, nicht in die Stärkeproduktion gelangt, sondern auf den Schweizer Speisemehlmarkt.

Der heutige Bauernverbandspräsident Markus Ritter vor seinem Bioweizen im St. Galler Rheintal. Aufnahme aus dem Jahr 2012, als er noch einen Schnauz trug und für das Präsidium kandidierte.

Daniel Salzmann

«Ritter gewichtet Interessen der Industrie höher»

In der Nacht auf Samstag erschien auf dem vielbeachteten Newsportal blick.ch ein Artikel mit dem Titel: «Getreidebranche will sich versteckte Subventionen sichern – Bauernaufstand gegen Billigmehl». Zitiert wurde erneut Landwirt Markus Lüscher. Mit der alten Regel, die jetzt wieder eingeführt werden soll, würden die Landwirte geschröpft. Denn die Schweizer Bauern produzierten selbst mehr als genug Brotweizen. Weil es derzeit zu viel auf dem Markt gebe, werde aus Tausenden Tonnen, die eigentlich für die Brotproduktion vorgesehen seien, Futtermittel. Das sei absurd, findet Lüscher. «Wir Bauern sind es, die für diese Überschüsse zahlen müssen.»

Der Blick schreibt dann ferner wörtlich: «Bauernverbands-Boss und Mitte-Nationalrat Markus Ritter (56) räumt auf Anfrage ein, dass das Billiggetreide aus dem Ausland

Das schrieben Lüschers den Räten

Sehr geehrte Frau Nationalrätin, sehr geehrter Herr Nationalrat

Wir bewirtschaften in Schalunen im Berner Mittelland einen gemischten Ackerbaubetrieb. Wir produzieren mit Herzblut Nahrungsmittel für die Schweizer Bevölkerung. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen und der Natur sehr wohl bewusst und suchen die Ausgeglichenheit täglich. Dass wir aber Grossmüller durch Zwangsabgaben finanzieren müssen, können wir nicht nahvollziehen. Deshalb würde es uns sehr freuen, wenn Sie das Geschäft, welches Sie in der nächsten Woche behandeln, kritisch hinterfragen und unseren Vorschlag prüfen.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Motion Knecht, Stärkeproduktion in der Schweiz erhalten

Die Fakten 2023:

Das Zollgesetz soll zulassen, dass Weizen praktisch zu Weltmarktpreisen importiert werden kann; Ein grosser Teil es Importierten Weizens darf gemäss Gesetz, Verordnung anschliessend dem Schweizer Brotmehlmarkt zugeführt werden; Daraus entstehen hohe Gewinne; Als Schweizer Getreideproduzenten müssen wir Abgaben auf der verkauften Weizenmenge, welchen wir den Müller verkaufen (CHF 4.80/100Kg), bezahlen; CHF 4.63 von den CHF 4.80 sind für den Marktentlastungsfond vorgesehen; Das heisst, wir müssen Markübermengen denaturieren und billiger in andre Märkte verkaufen, Bsp. als Rohstoffe für Schweizer Futtermittelmühlen.

Die Fakten zur praktisch zollfreien Importmöglichkeit von Weizen aus dem letzten Jahrtausend:

Der Bund respektive die eidgenössische Getreideverwaltung (existiert so seit über 20 Jahren nicht mehr) haben alles produzierte Brotgetreide in der Schweiz, zum durch den Bund festgelegten Preis übernommen; Die Getreideproduzenten mussten das Getreide an den Bund verkaufen, sonst wurden sie bestraft; Der Bund hat Überschüsse in tiefere Märkte denaturiert und bezahlt; Dieses System wurde in den 90er Jahren mit der Einführung der Direktzahlungen abgeschafft! Somit wurde damals die Schweizer Stärkeproduktion (Teil von strategischer Landesversorgung) durch die Bundeskasse bezahlt.

Der Bundesrat hat dies jetzt erkannt und weiter festgestellt, dass die Ausbeute bei den Verfahren viel besser geworden ist und die freie Importmenge im Rahmen eines Kompromisses reduziert.

Was will Motion Knecht:

-Weiterhin Import zu praktisch Weltmarktpreisen; -Freimenge dem Schweizer Brotmehlmarkt zuführen und dadurch Schweizer Weizen aus dem Markt drängen; -Die daraus entstehenden Kosten indirekt mit den Pflichtabgaben der Schweizer Getreideproduzenten ausgleichen; -Diese Finanzierungsmodell ist vermutlich nicht gesetzeskomform, da die Abgaben, welche die Schweizer Getreideproduzenten leisten müssen, nicht zur Finanzierung der Stärkeherstellung gedacht sind (Bundesaufgabe und nicht Auftrag der Schweizer Getreideproduzenten).

Unser Vorschlag: Deshalb bitten wir Sie, die Motion abzulehnen und dem Bund den Auftrag zu geben, ein den heutigen Verhältnissen angepasstes alternatives Modell zur Stärkeherstellung auszuarbeiten, ohne dass die Getreideproduzenten Zwangsabgaben leisten müssen, welche indirekt dem Gewinn der Grossmühlen zugeführt werden.

Unterzeichnet ist das Mail von Ana-Maria und Markus Lüscher, Schalunen BE inkl. Adresse, Telefonnummer und Foto der beiden.

Markus Ritter ist Kommissionssprecher für ein Ja

Ritter vertritt am Montag das Ja der vorberatenden Kommission, er ist also ausgerechnet Kommissionssprecher neben dem FDP-Nationalrat Olivier Feller. Offenbar haben sich die SVPler in der Wirtschaftskommission, aus deren Reihen der Vorstoss ja kommt, vornehmen zurückgehalten.

Der «Schweizer Bauernverband» analysierte dies in einem Kommentar in der gedruckten Ausgabe vom Samstag wie folgt: Die Grossverteiler haben die Grossmühlen im Griff – Coop besitzt die Mühle Swissmill, Migros ist ein Grosskunde der Mühle GMSA – die Grossmühlen haben den Schweizerischen Getreideproduzentenverband im Griff, der Schweizerische Getreideproduzentenverband hat den Schweizer Bauernverband im Griff. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass die Zustimmung zur Motion Knecht ein Herzensangelegenheit von Markus Ritter ist, wie das obige Statement von ihm im «Blick» bestätigt. Man darf gespannt sein, mit wieviel Engagement er das Geschäft am Montag vertreten wird, ob wie gewohnt mit Nachdruck oder nur mit einem Minimum an Worten und Energie.

Mühlenpräsident: «Sonst gehen Arbeitsplätze verloren»

Im «Blick»-Artikel ist für die Ja-Position Thomas Helbling, Präsident des Dachverbands der Schweizer Müller (DSM) zitiert. Er warnt, dass Mühlen und andere Betriebe, die von der Schweizer Stärkeproduktion abhängig sind, schliessen müssten, wenn sie nicht mehr praktisch zollfrei ausländisches Getreide importieren könnten. Die Jobs von Dutzenden Angestellten stünden auf dem Spiel, so Helbling.

Das Jobargument könnte auch Markus Lüscher vorbringen. Wieviele Bauernbetriebe sind in den letzten Jahren verschwunden? Wieviele Hektaren Brotgetreide in den Hügel- und Voralpengebieten sind verschwunden wegen des Preisdrucks? Wieviele kleinere und mittlere Betriebe geben die Getreideproduktion wegen tiefer Preise und hoher Pflichtabgaben auf?

Der Rechtsanwalt und frühere Bundeskanzler Thomas Helbling ist Präsident des Dachverbands Schweizerischer Müller (DSM). Das Bild zeigt ihn im Oktober 2017.

Albrecht Dreier

Lobbyist Helbling schon einmal gestoppt

Im «Blick»-Artikel ist für die Ja-Position Thomas Helbling, Präsident des Dachverbands der Schweizer Müller (DSM) zitiert. Er warnt, dass Mühlen und andere Betriebe, die von der Schweizer Stärkeproduktion abhängig sind, schliessen müssten, wenn sie nicht mehr praktisch zollfrei ausländisches Getreide importieren könnten. Die Jobs von Dutzenden Angestellten stünden auf dem Spiel.

Helbling machte schon einmal grosse Schlagzeilen als Lobbyist, damals als Direktor des Schweizerischen Versicherungsverbandes. Er schaffte es, eine Revision des Versicherungsvertragsgesetzes schon in der Verwaltung massgeblich zu beeinflussen und die wesentlichen Punkte auch durch die vorberatende Kommission zu bringen. Versicherungen hätten dann das Recht auf einseitige Vertragsabänderungen gehabt, SVP und FDP stimmten dem zu.

Dann richtete die SRF-Konsumentensendung Kassensturz den Scheinwerfer auf die Vorgänge. Unter dem Stichwort «Kniefall vor der Versicherungslobby» berichtete SRF unter Moderator Ueli Schmezer auf eine Art und Weise, dass die Versicherungsangestellten und Nationalräte Lorenz Hess (damals BDP, BE) und Christa Markwalder (FDP, BE) noch vor der Debatte vor laufender Kamera kippten und die versichererfreundliche Position aufgaben. Vermutlich resultierte da ein Imageschaden für die ganze Versicherungsbranche.

Helbling begann seine Karriere in Bundesbern als «Ogi-Boy», war ab 2008 Vizekanzler, bevor er 2017 als Direktor des Versicherungsverbandes begann. Speziell beim DSM ist auch, dass Helbling Präsident ist, während sein Anwaltskanzleikollege Lorenz Hirt Geschäftsführer des DSM ist. Der DSM ist also führungsmässig ganz in Hand der Kanzlei Emmenegger Hirt. Hirt ist auch Geschäftsführer der Vereinigung Schweizer Milchindustrie (VMI) und Mitglied des Vorstandes der Branchenorganisation Milch (BOM) und Präsident des Verwaltungsrates von Switzerland Cheese Marketing (SCM) .

Berner Zeitung machte das Thema gross auf

Nun, kurz vor der entscheidenden Debatte am Montag, kommt das Thema gross in den Medien. Am Freitag erschien in der «Berner Zeitung» gedruckt und online ein Artikel mit dem Titel «Berner Bauern wehren sich gegen SVP-Motion». Darin hiess es, Markus Lüscher und der Berner Bauernverband hofften, dass der Nationalrat den Entscheid des Ständerates korrigiere. Lüscher wurde wie folgt zitiert: «Die Motion Knecht dient einzig und allein dem Schutz der Schweizer Mühlen.» Der SGPV verteidigte in der Person von Geschäftsführer Pierre-Yves Perrin sein Ja.

Rahel Emmenegger, Pierre-Yves Perrin und Fritz Glauser (v.l) an der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Getreideproduzentenverbandes im Jahr 2022. Emmenegger ist stv. Geschäftsführerin, Perrin Geschäftsführer, Glauser Präsident.

bki

Es gelte zu bedenken, welche Folgen es mittelfristig hätte, wenn die Müller auf günstig importiertes Getreide verzichten müssten, erklärt Geschäftsführer Yves Perrin auf Anfrage. Bereits jetzt befänden sich die grossen Mühlen «in einer Situation der Überkapazität». Folglich, so der SGPV, wären sie «aufgrund fehlender Skalenerträge» gezwungen, ihre Produktionskosten zu senken «und damit einhergehend Druck auf die Getreidepreise» auszuüben.

Deshalb sei es «klüger, eine finanziell gesunde Mühlenstufe zu erhalten, als kurzfristige Risiken einzugehen, die weitaus schädlichere Auswirkungen für die Produzenten haben könnten». Lüscher, so steht es im Artikel, könnte diese Haltung «absolut nicht nachvollziehen». In den letzten 20 Jahren habe in der Schweizer Landwirtschaft ein starker Strukturwandel stattgefunden, der sich nun auch in den Verarbeitungsbetrieben vollziehen müsse. «Wir Bauern sind ‹fit for future›, es darf nicht sein, dass in anderen Bereichen auf unsere Kosten Überkapazitäten erhalten werden», so Lüscher in der Berner Zeitung.

Die Kritik begann in der «NZZ am Sonntag»

Dort setzt die Kritik an. In der Öffentlichkeit lanciert wurde das Thema von der NZZ am Sonntag am 15. Oktober 2023. Der Titel des Artikels in der gedruckten Ausgabe lautete: «Der billige Trick der Schweizer Müller». Online auf nzz.ch war im Titel sogar von «verfassungswidrigen Subventionen» die Rede . Das Problem wurde von Journalist Moritz Kaufmann wie folgt beschrieben: « Aus 100 Kilo Weizen mussten 55 Kilo Fabrikmehl zur Produktion von Stärke gewonnen werden. Doch: Aus 100 Kilo Weizen kann man viel mehr herausholen. Es blieb immer etwas übrig – zur freien Verwendung. Geschätzt gingen deshalb stets mindestens 20% des quasi gratis importierten Weizens in die Backmehlproduktion.»

Ausriss aus der NZZ am Sonntag vom 15. Oktober 2023. Dieser Artikel lancierte die öffentliche Debatte.

PrintScreen SMD

Und Journalist Kaufmann fällte in der NZZ am Sonntag folgendes Urteil: «Mit Nachteilen für die Gesamtgesellschaft: Dem Bund entgingen Zolleinnahmen. Die Konsumenten bezahlten zu hohe Preise für Lebensmittel. Und die Schweizer Bauern müssen überschüssigen, in der Schweiz produzierten Weizen zu Futterweizen verarbeiten. 2020 wurden beispielsweise 20’000 Tonnen «deklassiert». Das schadet auch der Umwelt.» Zitiert war im Artikel auch Stefan Flückiger, Initiant und Präsident des Vereins Faire Märkte Schweiz. Der ETH-Agronom kennt die Schweizer Lebensmittelwirtschaft von verschiedenen Seiten und sieht in der Motion Knecht eine Wiederherstellung einer Diskriminierung der kleineren Mühlen. Er bekämpft die Motion Knecht.

Christoph Etter: «Wir lassen uns von den Müllern nicht knechten»

Die Geschichte ging dann weiter mit einer Medienmitteilung des Berner Bauernverbandes, in welcher die Motion Knecht mit den laufenden Deklassierungen von Schweizer Brotgetreide zu Futtergetreide in einen Zusammenhang gebracht wurde. Der Titel lautete: «Auf der einen Seite Deklassierungen – auf der anderen Seite Importe ohne Zollschutz».

Drei Tage später fand die Delegiertenversammlung des Schweizer Getreideproduzentenverbands (SGPV) statt. Dort brachte Christoph Etter, Landwirt, Lohnunternehmer in Meikirch BE, Berner Delegierter und Mitglied des SGPV-Vorstandes, den Antrag ein, dass der SGPV an der DV eine Parole zur Motion Knecht. Er selbst plädierte für eine Nein-Parole und sagte: «Wir lassen uns von den Müllern nicht knechten».

Christoph Etter, Landwirt und Lohnunternehmer in Meikirch BE. Aufnahme aus dem Jahr 2014.

zvg

Etter sagte, Der SGPV habe die Interessen der Getreideproduzenten zu vertreten und nicht jene von Dritten, so Etter. Doch die Delegierten stimmten mit grosser Mehr für die Ja-Parole, was im Sinne des Präsidiums des SGPV (Präsident: Fritz Glauser; Vizepräsidenten: Hans Marti, David von Wattenwyl) war. Der «Schweizer Bauer» berichtete auf der Titelseite über den Ausgang dieser Abstimmung an der DV und machte später einen weiteren Artikel, in welchem Markus Lüscher seinen Standpunkt vor allem zur mit Produzentengeldern finanzierten Umlabelisierung (eigentlich Deklassierung) von IP-Suisse-Getreide zu Suisse-Garantie-Weizen darlegte, aber gleichzeitig der SGPV-Spitze unterstellte, sie vertrete die Interessen der Grossmüllereien, und kritisierte, die Motion Knecht sorge für zusätzliche Importe für überfüllte Märkte.

Der «Schweizer Bauer» legte die Kritik Lüscher in voller Länge dem SGPV vor und druckte seine Entgegnung in voller Länge ab. Der SGPV hielt fest: «Der SGPV respektiert seine Statuten und die Entscheidungsbefugnisse der einzelnen Organe, von der Delegiertenversammlung (die keine Generalversammlung ist, jedoch sind die Delegierten von ihren Sammelstellen bestimmte Getreideproduzenten!) über den Vorstand bis hin zum Vorstandsausschuss.» Im weiteren erklärte er sein Ja zur Mitfinanzierung der Umlabelisierung, auf die Motion Knecht ging er nicht ein. Der «Schweizer Bauer» weiss, dass im SGPV eine wichtige Überlegung war, dass die Grossmühlen den Getreidepreis senken könnten, wenn die Schweizer Getreideproduzenten nicht mithelfen, via Motion Knecht das Geschäft mit dem Mehl zur Stärkeproduktion weiterzuführen.

SGPV-Delegierte sagten mit grosser Mehrheit Ja

Die Delegierten des SGPV stimmten mit grosser Mehr für die Ja-Parole, was im Sinne des Präsidiums des SGPV (Präsident: Fritz Glauser; Vizepräsidenten: Hans Marti, David von Wattenwyl) war. Der «Schweizer Bauer» weiss, dass auch hier die Überlegung, dass die Mühlen sonst den Getreidepreis senken könnten, wichtig war.

Die Mengen in der Vergangenheit

Unten sind die Mengen angegeben, welche in den letzten zehn Jahren als Weichweizen zur Stärkeproduktion zum Zoll von 10 Rp. pro 100 kg (statt dem normalen Zoll von 23 Fr. pro 100 kg) eingeführt worden sind. Die Zahlen stammen vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit basierend auf einer Anfrage des «Schweizer Bauer».

(Jahr: Menge in Tonnen)

2013: 28’569 2014: 30’016 2015: 37’203 2016: 28’951 2017: 33’906 2018: 28’873 2019: 21’570 2020: 22’853 2021: 20'537 2022: 31'802

Wenn man davon ausgeht, dass von diesen Mengen 55% Mehl-Ausbeute in die Stärkeproduktion gehen mussten, aber dank moderner Technik 75% Mehl gewonnen konnte, wird deutlich, dass die Differenz von 20% in Tausenden Tonnen Mehl pro Jahr resultiert, die nicht in die Stärkeproduktion gegangen sind, sondern die auf den Schweizer Speisemehlmarkt gelangt sind, wo sie in Konkurrenz mit Mehl aus Schweizer Getreide stehen.

Der Ständerat sagte Ja

Weil mit Hansjörg Knecht es ein Ständerat war, der die Motion eingereicht hatte, wurde sie zuerst im Ständerat behandelt. Das war am 11. September 2023 der Fall. Weil 44 Ständeräte die Motion unterschrieben hatten, war ein Ja absehbar. Die Abstimmung ging dann mit 41 zu 0 Stimmen aus, bloss 2 Enthaltungen gab es.

In der Debatte sagte Knecht: «Die Vorteile der Motion überwiegen diese hypothetischen Befürchtungen der Verwaltung bei Weitem. Die Motion kostet den Bund nichts, erhält einen seit sechzig Jahren bestehenden Schweizer Wirtschaftszweig und damit Schweizer Wertschöpfung und Arbeitsplätze, stützt die Versorgungssicherheit durch die Erhaltung von Vermahlungskapazitäten bei den Mühlen, aber auch bei der Herstellung von Stärke und Glukose, und lässt sich sehr einfach umsetzen respektive fortführen. Ein Problem bleibt allerdings: der Zeitdruck. Die aktuell von der Zollbegünstigung profitierenden Unternehmen konnten 2023 noch mit im Jahr 2022 importiertem Weizen bedient werden. Dies wird für 2024 nicht mehr möglich sein, und es droht der Kollaps dieser Geschäfte.»

Bundesrätin Keller-Sutter: «Ein Wettbewerbsnachteil für einheimische Brotgetreideproduzenten»

Auch wenn die Finanzministerin Karin Keller-Sutter wusste, dass der Ausgang der Abstimmung absehbar war, hielt sie ein deutliches Votum gegen die Motion Knecht. Unter anderem sagte sie: «Es wurde gesagt, dass eine solche Änderung keine Kosten verursachen würde. Es wären zwar nicht gigantische Kosten, trotzdem würden dem Bund etwa 2,5 Millionen Franken an Zolleinnahmen entgehen.»

Und laut ihr würde eine Rückkehr zu einer tieferen Ausbeute die Schweizer Getreideproduzenten tatsächlich beteiligen: «Wenn also Weichweizen zum Zwecke der Stärkeherstellung zu einem ermässigten Zollansatz eingeführt wird und ein wesentlicher Anteil davon als Backmehl auf den Markt gelangt, stellt dies eine Quersubventionierung dar; das verstösst an sich gegen das Subventionsgesetz. Dadurch entsteht für die einheimischen Brotgetreideproduzenten natürlich ein Wettbewerbsnachteil.»

Bundesrätin Karin Keller-Sutter in ihrem Büro im Bundeshaus. Die Figur hinten zeigt ihre Verbundenheit mit der Landwirtschaft.

Daniel Salzmann

Einst waren kleinere Mühlen für eine höhere Ausbeute

Karin Keller-Sutters Votum im Ständerat am 11. September enthielt noch eine andere interessante Aussage. Sie sagte wörtlich: «Im Jahr 2015 beantragte eine Anwaltskanzlei im Auftrag von kleineren Getreidemühlen, die seit 1959 geltende massgebende Mindestausbeute von 55 Prozent auf 75 Prozent anzuheben. Die Forderung wurde damit begründet, dass sich heute mit moderner Mahltechnologie rund 80 Prozent Mehl gewinnen lassen und rund ein Drittel davon aus praktisch zollfrei importiertem Weichweizen als Backmehl auf den inländischen Markt gelangt. Dies schwäche den Schutz der einheimischen Brotgetreideproduzenten und führe zu Wettbewerbsverzerrungen. Das war die Beschwerde dieser Kanzlei.» Es wird hier deutlich, dass sich kleinere Mühlen benachteiligt fühlten mit der tiefen Ausbeute von 55 Prozent, weil sie selbst im Getreideimport und in der Vermahlung zu Stärkemehl nicht aktiv sind.

Der «Schweizer Bauer» erhielt eine Zuschrift einer Führungskraft einer kleineren Mühle, die ihn ermunterte, gegen die Motion Knecht anzuschreiben. Aus Müllerkreisen weiss der «Schweizer Bauer», dass die kleineren Mühlen sich im Jahr 2023 nicht mehr vernehmbar wehrten, sondern den Kopf unten hielten. Offenbar ist der Einfluss der Grossmühlen inzwischen so gross geworden.

Oder die kleineren Mühlen fürchten, dass die Grossen, wenn sie das Quasi-Gratisgeschäft mit Speisemehl aus fast zollfrei importiertem Getreide nicht mehr machen können, die kleinen Mühlen mit besseren Preisen beim Getreideeinkauf oder mit tieferen Kampfpreisen beim Mehlverkauf noch stärker unter Druck setzen, um diese kleineren Mühlen aus dem Markt zu drängen und dann auch deren Mengen vermahlen zu können. Sodass die Auslastung wieder ähnlich gut wie früher wäre. Die Kleinen haben laut der Quelle Angst vor den Grossen.

Kommentare (3)