Die wirtschaftliche Bedeutung der Frauen in der Landwirtschaft hat zugenommen, und auch ihre soziale Absicherung hat sich verbessert. Besonders junge Frauen übernehmen immer öfter leitende Tätigkeiten, wie eine Studie des Bundesamtes für Landwirtschaft zeigt.

Seit 20 Jahren führt das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ein Monitoring über die soziale Situation von Bauernfamilien durch. Ein zentrales Element dieses Monitorings ist die Analyse der Situation und Rolle der Frauen in der Schweizer Landwirtschaft. Die Studie «Frauen in der Landwirtschaft 2022» untersucht nach 2002 und 2012 die Situation und Rolle der Frauen in der Landwirtschaft zum dritten Mal.

«Frauen prägen Landwirtschaft»

Die Studie umfasst einen quantitativen und einen qualitativen Teil: Sie zeigt anhand einer online Umfrage von gfs-zürich, die von 778 Frauen aus allen Landesteilen beantwortet wurde, sowie mittels vier Gruppendiskussionen mit 29 Frauen, wie sich die Situation und die Selbstwahrnehmung der Rolle der Frauen in der Landwirtschaft in den letzten zwei Jahrzehnten verändert haben.

«Frauen prägen die Landwirtschaft mit ihren vielen Tätigkeiten, sei es im Haus oder Hof», sagte BWL-Direktor Christian Hofer am Donnerstag vor den Medien in Bern. In den letzten zwanzig Jahren seit der ersten Studie habe sich auch vieles verbessert, insbesondere die wirtschaftliche Bedeutung der Frauen in der Landwirtschaft. Die soziale Absicherung habe sich verbessert, doch bestünden immer noch Lücken, insbesondere im Scheidungsfall oder bei Invalidität. Der politische Prozess müsse hier weitergehen, um noch mehr zu erreichen.

Wir stellen Euch die wichtigsten Resultate der Studie vor:

Rollenbild und Selbstverständnis

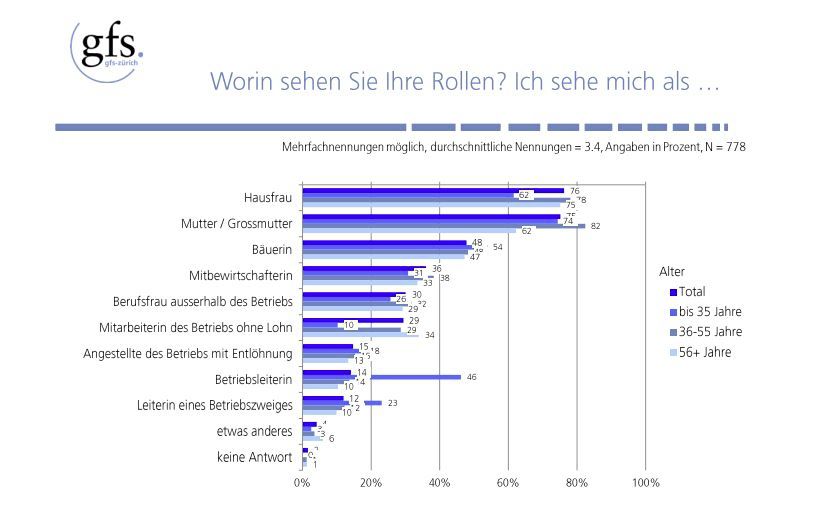

Mutter/Grossmutter (75%). Junge Frauen geben die Rolle als Betriebsleiterin auffallend häufig an (46%). Knapp die Hälfte der Frauen (48%) sieht sich in der Rolle der Bäuerin.

GFS

Das Rollenbild und das Selbstverständnis der Frauen in der Landwirtschaft sind in Bewegung. «Nach wie

vor sehen sich die Frauen gemäss den Ergebnissen der Online-Umfrage am häufigsten in den Rollen als Hausfrau, Mutter und Bäuerin. Aus den Gruppendiskussionen geht hervor, dass traditionelle Rollenbilder weiterhin wirksam sind», heisst es im Bericht. Gleichzeitig lösen Faktoren wie zunehmender ausserbetrieblicher Erwerb, zunehmende Betriebsmechanisierung und bessere Ausbildungen der Frauen Veränderungen im Selbstverständnis und im Rollenbild aus.

Auch der generelle gesellschaftliche Wandel hin zu mehr Gleichstellung sowie einfacher zugängliche Bildungs- und Informationsangebote begünstigen in den Augen der Diskussionsteilnehmerinnen die Übernahme der Rolle als Betriebsleiterin. Hingegen sehen sie unter anderem insbesondere Schwangerschaft und Mutterschaft als wichtigen Hinderungsgrund.

Die Frauen in der Landwirtschaft füllen im Durchschnitt mehr als drei Rollen aus, wobei die Rollen Hausfrau und Mutter nach wie vor am bedeutendsten sind, so die Studie.

Fazit: Insbesondere die jungen Frauen sehen sich häufiger in der Rolle der Betriebsleiterin, treten selbstbewusster auf und übernehmen auch mehr Verantwortung auf dem Betrieb als die älteren Frauen. Mit der steigenden Anzahl an Betriebsleiterinnen gibt es auch mehr weibliche Vorbilder. Die Frauen in der Landwirtschaft füllen im Schnitt mehr als drei Rollen aus, wobei die Rollen Hausfrau und Mutter nach wie vor am bedeutendsten sind. Und die Frauen sind mit ihren wichtigsten Rollen sehr zufrieden.

Wirtschaftliche Bedeutung der Frauen

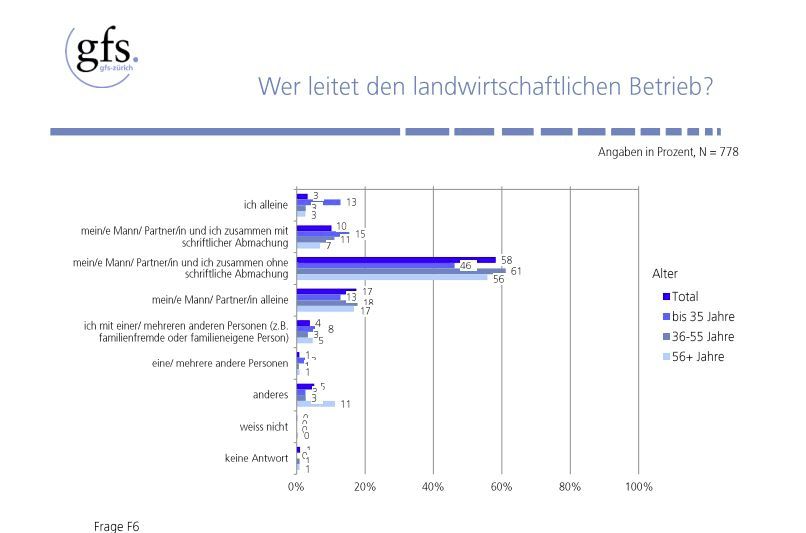

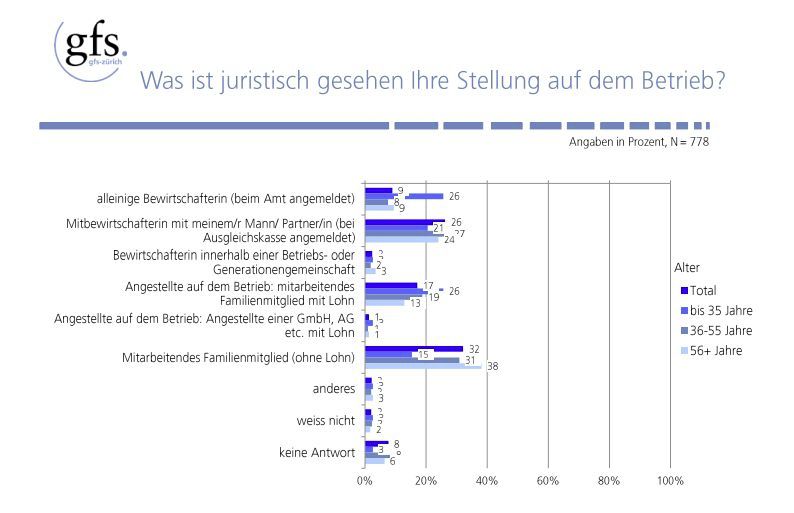

GFS

Die wirtschaftliche Bedeutung der Frauen für die Betriebe nimmt zu – in der Betriebsleitung, in der Mitarbeit auf dem Betrieb oder durch ausserbetriebliche Tätigkeit. Fast alle Frauen arbeiten auf dem Betrieb. «Besonders die jungen Frauen bis 35 Jahre übernehmen vermehrt leitende Tätigkeiten und tragen so wesentlich zum Betriebseinkommen bei», gibt die Studie preis.

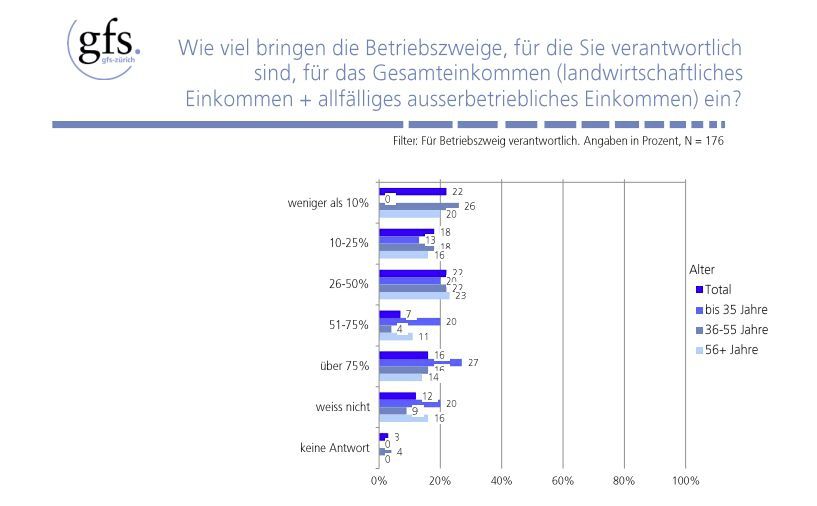

Die Hälfte der jüngeren befragten Frauen gibt in der Online-Umfrage an, in ihrem Verantwortungsbereich mehr als 50% des Betriebseinkommens zu erzielen. 55% aller befragten Frauen erhalten einen Lohn oder erzielen ein Einkommen für ihre betriebliche Arbeit.

GFS

Ein gutes Drittel der Teilnehmerinnen gibt an, Eigentümerin oder Miteigentümerin des Betriebes zu sein, auf dem sie leben. Der Anteil der Frauen, die sich als alleinige Bewirtschafterin eines Betriebes bezeichnen, ist seit der letzten Umfrage 2012 von 5 auf 9% gestiegen. Über zwei Drittel geben an, den Betrieb gemeinsam mit ihrem/ihrer Partner/in zu leiten.

GFS

Der Anteil der Frauen, die einer ausserbetrieblichen Tätigkeit nachgehen, ist von 44% (2002) bzw. 47% (2012) auf 53% (2022) angestiegen und auch die Wochenstunden in der auswärtigen Arbeit nehmen zu. Die wichtigsten Gründe für die ausserbetriebliche Tätigkeit sind: mit anderen Leuten in Kontakt kommen und die Freude an der Arbeit, eigenes Geld verdienen sowie die Notwendigkeit zum Haushaltseinkommen beizutragen.

Fazit: Die Hälfte der jungen Frauen gibt an, in ihrem Verantwortungsbereich mehr als 50% des Betriebseinkommens zu erzielen. Frauen übernehmen ausserdem vermehrt leitende Aufgaben auf dem Betrieb. Das Aufgabenspektrum der Frauen ist breit und für die Hälfte der Frauen in den letzten zehn Jahren sogar noch breiter geworden.

Soziale Absicherung

Die soziale Absicherung hat sich im Laufe der letzten zehn Jahre deutlich verbessert. Der Anteil der Frauen ohne eigene Absicherung und Vorsorge ist laut den Ergebnissen der Umfrage von 12 (2012) auf 4% (2022) gesunken. 57% der befragten Frauen verfügen mittlerweile über eine 3. Säule (2012: 43%). Das gestiegene Bewusstsein für die Bedeutung der sozialen Absicherung und Vorsorge kam auch in den Gruppendiskussionen zum Ausdruck: Beratung, Sensibilisierungskampagnen sowie Aus- und Weiterbildung ebenso wie die ausserbetriebliche Tätigkeit haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen.

Fazit: Das Bewusstsein für die Bedeutung der sozialen Absicherung und Vorsorge hat zugenommen. Die Ergebnisse der Umfrage machen sichtbar, dass sich diese gegenüber 2012 in allen abgefragten Bereichen positiv entwickelt haben

Arbeitsumfang und Zukunft

GFS

Trotz höherer Arbeitsbelastung blicken die Frauen optimistisch in die Zukunft: Der Arbeitsumfang hat 2022 im Vergleich zur Studie 2012 für die meisten Tätigkeiten zugenommen. In der Umfrage geben die Frauen an, genügend Zeit für das Familienleben, für die Partnerschaft und für sich selbst zu haben, hingegen

weniger für ein Engagement in Bäuerinnen- oder Landfrauenorganisationen. 60% der Frauen machen eine Woche oder weniger Ferien pro Jahr.

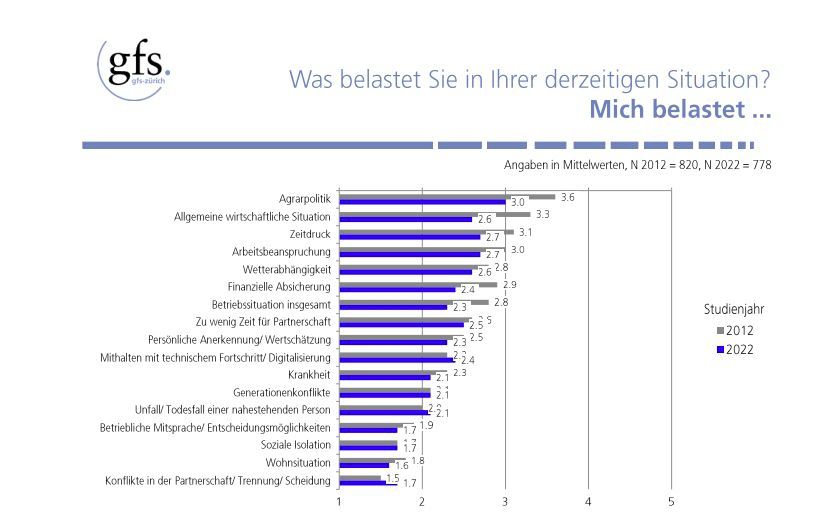

In den Gruppendiskussionen wurde deutlich, dass Ferien oft eine organisatorische Herausforderung sind und es manchen Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern nicht leicht fällt, die Verantwortung vorübergehend abzugeben. Die Digitalisierung nimmt die Mehrheit als Vereinfachung wahr. Am meisten Sorgen bereiten den Frauen die Agrarpolitik und das von ihnen als negativ empfundene Image der Landwirtschaft.

Die überwiegende Anteil der Frauen (72%) ist mit ihrem Leben zufrieden. Sowohl die Teilnehmerinnen der

online Umfrage als auch jene der Gruppendiskussionen sind zuversichtlich, was ihre persönliche Zukunft und auch was die Zukunft ihres Betriebes angeht. Etwas weniger zuversichtlich sind sie in Bezug auf die Zukunft der Landwirtschaft. Insgesamt hat sich jedoch die Einschätzung der Zukunft in den letzten zwanzig Jahren positiv entwickelt: Dies gilt für die persönliche ebenso wie für die betriebliche Zukunft und die Zukunft der Landwirtschaft insgesamt.

Fazit: Zwar ist der Arbeitsumfang gegenüber 2012 angestiegen und der überwiegende Teil der Frauen macht nach wie vor keine oder nur kurze Ferien. Dennoch wird die Verfügbarkeit von Zeit von den Frauen insgesamt etwas positiver eingeschätzt. Insgesamt fühlen sich die Frauen auf den Landwirtschaftsbetrieben sehr wohl und sind mit ihrem Leben zufrieden. Sie blicken optimistisch in die Zukunft. Die Agrarpolitik und das von ihnen als negativ empfundene Image der Landwirtschaft in der Bevölkerung bereiten Sorgen.

-> Den gesamten Bericht gibt es hier

Handlungsempfehlungen

Von der Begleitgruppe dieser vorliegenden Studie wurden aufgrund der Resultate der Umfrage und der Gruppendiskussionen folgende Handlungsempfehlungen formuliert.

- Sichtbarmachen von Frauenbetrieben: Das Vorstellen und damit auch die Repräsentation von Frauen-Betrieben – beispielsweise in der landwirtschaftlichen Fachpresse, in Ausbildungsunterlagen oder bei Betriebsportraits – sollen dazu beitragen, die Sichtbarkeit der Frauen in der Landwirtschaft als Eigentümerinnen, Bewirtschafterinnen und Betriebsleiterinnen zu erhöhen und sie als Normalität zu etablieren.

- Entlastung für Schwangere und frischgebackene Mütter: Die starke Vermischung von Familie und Betrieb in der Landwirtschaft bringt für Schwangere und frischgebackene Mütter, ganz besonders wenn sie alleinige Betriebsleiterinnen von Tierhaltungsbetrieben sind, Herausforderungen mit sich. Niederschwellige Betriebs- sowie Familienhilfeangebote sowie der verstärkte Hinweis auf bereits bestehende Angebote können dazu beitragen, den Ausfall der Frauen im Betrieb abzufedern und frischgebackene Eltern zu entlasten.

- Weitere Sensibilisierung durch die Beratung: Der Beitrag von Beratungs- und Fachpersonen ist zeigt Wirkung: Frauen können die Kontosituation und mögliche Varianten ansprechen (etwa ein eigenes Konto für den eigenen Verdienst, gemeinsamer Zugriff auf gemeinsames Konto), ebenso wie die Eigentumssituation und den rechtlichen Status (Alleineigentum, Miteigentum, Angestelltenstatus, selbständig erwerbend, etc.). Dies ermöglicht es Betriebsleitenden und deren Partnerinnen/Partnern, Vor- und Nachteile bewusst abzuwägen und hilft ihnen, eine reflektierte Entscheidung zu treffen.

- Formulare von Ämtern und (Sozial-)Versicherungen prüfen: Behörden und Sozialversicherungen benachteiligen Betriebsleiterinnen in Formularen teilweise, indem sie diese namentlich nicht erwähnen oder nur die männliche Anrede verwendet wird. Ämter und Versicherungen sind deshalb anzuregen, in Formularen eine geschlechterneutrale Sprache zu verwenden, kann ein Beitrag zu mehr Sichtbarkeit und Gleichstellung der Frauen als Betriebsleiterinnen sein

- Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung der Ausbildungen: Ein Handlungsansatz könnte sein, die aktuelle Situation bei den beiden Ausbildungen in den Kantonen zu erheben und darauf aufbauend Handlungsempfehlungen für eine Harmonisierung/Weiterentwicklung der Bäuerinnenausbildung und der Betriebsleiterschule auszuarbeiten

Kommentare (1)