Das landwirtschaftliche Einkommen entspricht der Differenz zwischen den Erträgen und den Aufwänden und wird sowohl für Einzelunternehmen als auch Betriebsgemeinschaften – das sind Zusammenschlüsse von zwei oder mehr Betrieben – erhoben.

Es umfasst landwirtschaftliche - inklusive Hofläden - und landwirtschaftsnahe Tätigkeiten wie beispielsweise die Biogasproduktion oder der Agrotourismus. Ausserlandwirtschaftliche Aktivitäten sind darin nicht enthalten.

Die Kennzahlen der 2503 Betriebe der Stichprobe, die für das Buchhaltungsjahr 2022 erhoben wurden, lassen sich mittels Gewichtung auf die 32’924 vertretenen Betriebe (Auswahlgesamtheit) hochrechnen, schreibt die Forschungsanstalt Agroscope. Die Teilnahme an der Erhebung erfolgt auf freiwilliger Basis. Wenn ein für die Stichprobe ausgewählter Betrieb bereit ist, seine Daten zu liefern, wird er in den folgenden Jahren wieder für die Teilnahme angefragt. Die Zusammensetzung der Stichprobe ändert sich von Jahr zu Jahr.

Ertrag gestiegen

2022 haben die landwirtschaftlichen Betriebe die Erträge - aufgrund der gestiegenen Preise - steigern können. Weil aber die Aufwände stärker gestiegen sind, sind die Einkommen gesunken. Agroscope hat die Zahlen anhand der Stichprobe erhoben.

2022 betrug der mittlere Ertrag total, inklusive Direktzahlungen, 389’900 Franken je Betrieb. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme von 2,8 Prozent. Der Anstieg ist gemäss Agroscope dem Pflanzenbau zuzuweisen, dessen Erträge sich nach dem Extremwetterjahr 2021 erholt hatten. Die Erträge aus der Tierhaltung blieben nahezu unverändert.

Gutes Jahr für Obst- und Ackerbau

Der monetäre Ertrag aus dem Pflanzenbau ist 2022 um 16,3 Prozent gestiegen. Obwohl es überdurchschnittlich warm und zu trocken war, herrschten im vergangenen Jahr gute Wetterbedingungen. Davon profitierten insbesondere der Obst-, Wein- und Ackerbau, hier vor allem das Getreide, die Ölsaaten und die Zuckerrüben. Zusammen mit höheren Produzentenpreisen führte dies gemäss Agroscope zu einem Anstieg des Ertrags. Insbesondere Ölsaaten und Getreide verzeichneten aufgrund der angespannten Situation auf den internationalen Agrarmärkten – Krieg in der Ukraine - höhere Preise. Weniger gut lief es den Kartoffelproduzenten.

Das landwirtschaftliche Einkommen nahm 2022 gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 1,3% ab.

BLW

Schwarzes Jahr für Schweineproduzenten

In der Tierhaltung nahm der monetäre Ertrag leicht um 0,2 Prozent. Doch es gibt deutliche Unterschiede. Die Milchproduktion sank um 2,6 Prozent. Der ausbezahlte Produzentenpreise ist um 7,9 Prozent gestiegen. «Weil das Angebot auf dem Weltmilchmarkt knapp war und Rekordpreise erzielt wurden, nahm der ausbezahlte Milchproduzentenpreis in der Schweiz zu. Dies führte trotz tieferen Produktionsmengen zu höheren Erträgen», schreibt Agroscope.

Die Rindfleischproduktion nahm mengenmässig im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent ab, die Preise stiegen um 4,2 Prozent. Der monetäre Ertrag sei insgesamt gestiegen, so Agroscope. Auch bei den Geflügelproduzenten stieg der monetäre Ertrag. Die Schweineproduzenten hingegen hatten ein schwarzes Jahr zu verzeichnen. Die Produktion stieg weiter (+1,2%) an, die Nachfrage sank (-1,2%). Die Folge: Die Preise brachem um 13,8 Prozent ein.

Direktzahlungen nahezu unverändert

Den Ertrag aus den betrieblichen Liegenschaften steigerten die Betriebe um 5,9%. Diese Entwicklung sei auf höhere Pacht- und Mietzinseinnahmen sowie auf einen Anstieg des Eigenmietwertes der Betriebsleiterwohnung zurückzuführen, so Agroscope. Letzterer fliesst als Ertrag in die Erfolgsrechnung ein, da der Betrieb auch die Aufwände für die Betriebsleiterwohnung trägt.

Die Direktzahlungen - inklusive kantonale Beiträge - pro Betrieb blieben im Durchschnitt nahezu unverändert (+0,5%) – bei unveränderten Ausgaben des Bundes für Direktzahlungen.

Deutlich höhere Produktionskosten

Aufgrund des Krieges in der Ukraine wurden im vergangenen Jahr die Produktionsmittel deutlich teurer. Der durchschnittliche Gesamtaufwand stieg um 4% auf 310’300 Franken je Betrieb. Insbesondere betroffen vom Preisanstieg waren die Energieträger und der Mineraldünger. Am stärksten davon betroffen war zum einen der Aufwandblock, der die Treibstoffe beinhaltet («Unterhalt, Ersatz und Reparaturen von mobilen Sachanlagen sowie Fahrzeug- und Transportaufwand». Hier gab es einen Anstieg von 10,8 Prozent.

Auch die Aufwände im Pflanzenbau für Material, Waren und Dienstleistungen (Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel) nahmen deutlich, um 9,9%, zu. Die Aufwände für Tierhaltung und Tierzukäufe stiegen um 1,3% zu. Hier schlugen die deutlichen höheren Futtermittelpreise (+8,8%) zu Buche, dagegen sind die Preise für Ferkel und Jager deutlich gesunken. Erhöht hat sich im vergangenen Jahr auch der Personalaufwand, um insgesamt 6,1 Prozent.

Insgesamt stiegen die Aufwände stärker als die Erträge, was in der Abnahme des landwirtschaftlichen Einkommens um 1,3 Prozent auf 79,700 Franken resultierte.

Hügelbetriebe mit grössten Minus

Das landwirtschaftliche Einkommen wird nach drei Regionen aufgesplittet – Tal, Hügel und Berg. Und zeigen sich 2022 Unterschiede. In der Talregion stiegen die Erträge am stärksten (+4,7%), was bei einem gleichzeitig hohen Aufwandanstieg (+5,7%) zu einem minim höheren landwirtschaftlichen Einkommen (+0,6%) von 200 Franken auf 104'300 Franken führte.

Die grössten Verluste erlitten die Betriebe im Hügelgebiet. Hier nahmen die Erträge lediglich um 2,7%, die Aufwände hingegen stiegen um 4,5 Prozent. Dies führte zu einem Rückgang des landwirtschaftlichen Einkommens um 4,1% um 3'200 Franken auf 73'200 Franken.

Durchschnittliches landwirtschaftliches Einkommen (in Franken pro Betrieb)

BLW

Produktionsausrichtung

Die Betriebe der Bergregion verzeichneten gemäss Agroscope ebenfalls ein niedrigeres landwirtschaftliches Einkommen (–2,4%). Ursache hierfür war der Rückgang der Erträge (–1,5%), die nicht vollständig durch niedrigere Aufwände (–1,2%) abgefedert wurden. Das Einkommen reduzierte sich um 1800 Franken auf 62'600 Franken.

Den stärkeren Rückgang in der Hügelregion führt Agroscope auf die Produktionsausrichtung zurück. «Von der Erholung der Pflanzenbauerträge profitierten die Hügelbetriebe viel weniger als die Talbetriebe. Zugleich war diese Betriebe vom Preisverfall am Schweinemarkt viel stärker betroffen als die Bergregion», schreibt Agroscope.

Arbeitsverdienst sinkt

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiteten 2022 durchschnittlich 1,34 familieneigene Arbeitskräfte (−0,5 Prozent gegenüber 2021). Dazu zählen unter anderem Betriebsleitende und allfällige auf dem Betrieb arbeitende Verwandte wie Ehepartner, Eltern oder Kinder im Erwerbsalter.

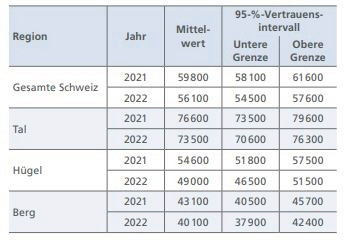

Der landwirtschaftliche Arbeitsverdienst, der dem landwirtschaftlichen Einkommen nach Abzug der Kosten für das Eigenkapital des Betriebes entspricht, sank 2022 gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Prozent auf 56’100 Franken pro Familienarbeitskraft (Vollzeit-Äquivalent). «Der Rückgang fiel vor allem aufgrund der Zinswende stärker aus als beim landwirtschaftlichen Einkommen», begründet Agroscope den Rückgang. Der Zinsanspruch für das Eigenkapital betrug 2022 rund 4400 Franken.

Durchschnittlicher Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft (Fr./FJAE)

BLW

In der Talregion sank der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft um 4,1 % auf 73’500 Franken. In der Hügelregion ging er am stärksten zurück, nämlich um 10,4 Prozent, und lag bei 49’000 Franken. In der Bergregion reduzierte er sich um 6,8 Prozent auf 40’100 Franken.

In der Landwirtschaft sind die Löhne damit deutlich tiefer als in Branchen des 2. und 3. Sektors. Der Median des Arbeitsverdienstes je Familienarbeitskraft betrug in der Tal-, Hügel- und Bergregion im dreijährigen Mittel jeweils 91%, 65% bzw. 58% des Vergleichslohnes.

Auch das Gesamteinkommen pro Haushalt ist gesunken

Agroscope berechnet zudem das durchschnittliche jährliche Gesamteinkommen eines landwirtschaftlichen Haushalts. Es setzt sich aus dem landwirtschaftlichen und dem ausserlandwirtschaftlichen Einkommen (z.B. Anstellung in einem Handwerksbetrieb) zusammen.

Im Gegensatz zum landwirtschaftlichen Einkommen wird das Gesamteinkommen nur für Einzelunternehmen ohne Betriebsgemeinschaften erhoben. Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen stieg 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent auf 35’100 Franken pro landwirtschaftlichen Haushalt, was den Rückgang des landwirtschaftlichen Einkommens etwas abfederte. Das Gesamteinkommen nahm aber dennoch ab – und zwar um 0,7 Prozent auf 110’500 Franken.

In der Talregion beträgt das Gesamteinkommen 130’000 Franken, in der Hügelregion sind es 103’100 Franken und in der Bergregion 90’800 Franken. Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen machte im Durchschnitt 32% des Gesamteinkommens aus. Im Hügel- und Berggebiet ist der Anteil höher (36%) als im Talgebiet (27%).