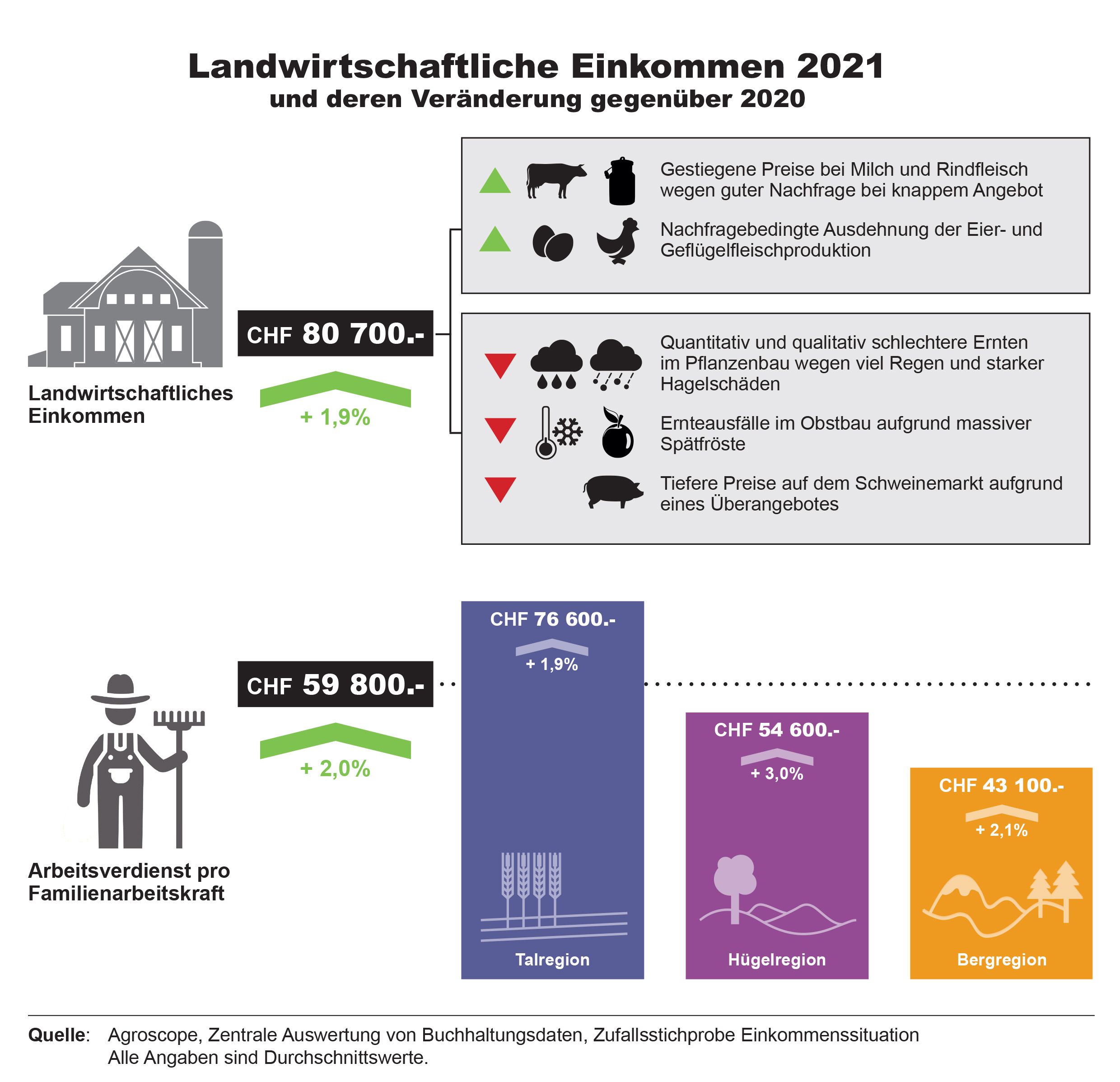

Das landwirtschaftliche Einkommen ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent gestiegen. Es lag bei durchschnittlich 80’700 Franken pro Betrieb. Die Entwicklung war aber uneinheitlich. Der landwirtschaftliche Arbeitsverdienst pro Vollzeit-Familienarbeitskraft lag bei 59’800 Franken, 2 Prozent höher als im Vorjahr. Dies zeigen die neusten Zahlen von Agroscope.

Die Witterung hatte 2021 einen grossen Einfluss auf die Landwirtschaft. Im Frühling sorge der Frost für Schäden bei Kulturen, der nasse Sommer wirkte sich ebenfalls negativ aus. Bei der Tierproduktion hingegen haben sich höhere Preise und eine gute Nachfrage positiv ausgewirkt. Dies zeigt sich in der Auswertung von Agroscope.

Das landwirtschaftliche Einkommen umfasst landwirtschaftliche (inklusive Hofläden) und landwirtschaftsnahe Tätigkeiten wie beispielsweise die Biogasproduktion oder der Agrotourismus. Ausserlandwirtschaftliche Aktivitäten sind darin nicht enthalten. Es entspricht der Differenz zwischen den Erträgen und den Aufwänden und wird sowohl für Einzelunternehmen als auch Betriebsgemeinschaften – das sind Zusammenschlüsse von zwei oder mehr Betrieben – erhoben.

Das landwirtschaftliche Einkommen entschädigt die Arbeit der Familienarbeitskräfte und das in den Betrieb investierte Eigenkapital. 2021 entfiel der Zinsanspruch, weil der Zinssatz für Obligationen der Eidgenossenschaft mit zehnjähriger Laufzeit im Jahresdurchschnitt negativ war.

Ungünstig für Pflanzenbau

Gemäss der Auswertung von Buchhaltungsdaten bei Agroscope stieg das landwirtschaftliche Einkommen 2021 gegenüber 2020 um 1,9 Prozent. Es betrug im Mittel 80’700 Franken je Betrieb. In allen drei Regionen (Tal-, Hügel- und Berg) stieg das landwirtschaftliche Einkommen. Der Einkommenszuwachs fiel in der Talregion (+1,2% auf 99’900 Fr.) kleiner als in der Hügel- (+3,3 auf 73’100 Fr.) und Bergregion (+2,7% auf 61’100 Fr.) aus. Dies ist auf die grössere Relevanz des Pflanzenbaus in der Talregion im Vergleich zur Hügel- und Bergregion zurückzuführen. Die für den Pflanzenbau ungünstigen Witterungsbedingungen 2021 schlugen dementsprechend stärker in der Talregion als in der Hügel- und Bergregion zu Buche.

Hinter diesem Einkommensanstieg verbirgt sich gemäss Agroscope auf der Ertragsseite eine uneinheitliche Entwicklung.

- Auf den Märkten für Rindfleisch und Milch herrschte eine hohe Nachfrage bei knappem Angebot. Dies liess die Preise ansteigen, was bei nahezu stabil gebliebenen Produktionsmengen zu höheren Erträgen führte.

- Sowohl die Eier- als auch die Geflügelfleischproduktion nahmen zu, weil Geflügelprodukte aus Schweizer Herkunft zunehmend gefragt waren. Diese Produktionsausdehnung führte zu höheren Erträgen.

- Auf dem Schweinemarkt liess ein Überangebot die Preise stark sinken, was die Erträge aus der Schweinehaltung verringerte.

- 2021 war ein Extremwetterjahr. Spätfröste, übermässige Regenmengen und Hagel wirkten sich negativ auf den Pflanzenbau aus. Sowohl im Acker- und Futterbau, als auch im Obst-, Wein- und Gemüsebau waren quantitativ und qualitativ schlechtere Ernten und somit tiefere Erträge die Folgen dieser schwierigen Witterungsbedingungen.

- Die Direktzahlungen pro Betrieb nahmen leicht zu, weil sich der Strukturwandel hin zu flächenmässig grösseren Betrieben fortsetzte.

Auf der Ertragsseite haben die positiven Effekte, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der Milch- und Rindfleischproduktion, gesamthaft überwogen. Da insgesamt die Erträge leicht anstiegen und die Aufwände stabil blieben, nahm das landwirtschaftliche Einkommen um 1,9 Prozent auf 80’700 Franken zu.

Zweistellige Minus beim Pflanzenbau

Im Jahr 2021 betrug der mittlere Ertrag total, inklusive Direktzahlungen, 379’200 Franken je Betrieb und blieb gegenüber dem Vorjahr nahezu stabil (+0,4%). Wettermässig zeichnete sich 2021 als Extremjahr mit sehr ungünstigen Bedingungen für den Pflanzenbau aus, was in einem Rückgang des Ertrags aus dem Pflanzenbau um 13,4% resultierte. «Neben den massiven Spätfrösten im Frühling, welche zu Ernteeinbussen im Obstbau führten, litt der Pflanzenbau unter einer ungewöhnlich niederschlagsreichen Periode zwischen Mai und August», schreibt Agroscope. Neben dem Regen verursachten Hagelschläge teilweise grosse Schäden bis zu Totalverluste.

Der verregnete und verhagelte Sommer führte sowohl quantitativ als auch qualitativ zu deutlich schlechteren Ernten gegenüber dem Vorjahr. Der daraus resultierende Rückgang der monetären Erträge betraf den Acker- und Futterbau, den Obst- und Weinbau sowie den Gemüsebau. Die Wetterversicherungsentschädigungen erhöhten zwar die Nebenerträge aus dem Pflanzenbau, was aber nur einen kleinen Teil der Ertragseinbussen kompensieren konnte.

Agroscope

Top bei Rindfleisch, schlecht bei Schweinefleisch

Anders sieht es bei der Tierproduktion aus. Der monetäre Ertrag aus der Tierhaltung stieg um insgesamt 4,1%. «Die Tatsache, dass dieser Anstieg ausreichte, um den Rückgang des Pflanzenbauertrages um 13,4% zu kompensieren, ist auf die ertragsmässig um einen Faktor 3,7 grössere Bedeutung der Tierhaltung im Vergleich zum Pflanzenbau zurückzuführen», schreiben die Forscher. Die Entwicklung ist uneinheitlich: In der Milchviehhaltung blieb die Produktionsmenge nahezu stabil. Gleichzeitig stieg der ausbezahlte Produzentenmilchpreis aufgrund der weiterhin sehr guten Nachfrage bei knappem Angebot auf dem Weltmarkt um 5,7%.

Die Rindfleischproduktion blieb gegenüber dem Vorjahr nahezu stabil, während die Rindviehschlachtpreise um 5,8% zunahmen. Grund für diesen Preisanstieg war der um 2,1% gestiegene Pro-Kopf-Verbrauch bei weiterhin knappem Angebot. Die Geflügelhaltung trug auch zum Anstieg der Tierhaltungserträge bei, was auf die stetig wachsende inländische Nachfrage nach Eiern und Geflügelfleisch Schweizer Herkunft zurückzuführen ist. Bei der Schweinehaltung wurden tiefere monetäre Erträge gemessen. Diese Entwicklung sei auf den Rückgang der Schweinepreise (-12,9%) zurückzuführen.

Die Direktzahlungen (inkl. kantonaler Beiträge) stiegen pro Betrieb im Durchschnitt um 1,2% – bei nahezu unveränderten Ausgaben des Bundes für Direktzahlungen. «Dies ist auf den sich fortsetzenden Strukturwandel und das damit einhergehende Flächenwachstum der Betriebe (+1,3% im Jahr 2021) zurückzuführen», schreibt Agroscope.

Stabile Aufwände

Der durchschnittliche Gesamtaufwand blieb trotz gestiegener Produktionsmittelpreise und des Wachstums der Betriebe konstant bei durchschnittlich 298’500 Franken je Betrieb. Die Entwicklung der verschiedenen Aufwandkategorien verlief jedoch uneinheitlich. Der Aufwand für Material, Waren und Dienstleistungen nahm um 1,3% zu. Haupttreiber war der Aufwand für Tierhaltung und Tierzukäufe, der gegenüber dem Vorjahr um 4,4% anstieg. Der Aufwand für die pflanzenbauliche Produktion ging um 8% zurück. Ein Teil dieser Entwicklung ist jedoch auf einen Stichprobeneffekt zurückzuführen.

Der Personalaufwand verzeichnete gegenüber 2020 eine Abnahme um 5,5%, da einige grosse Betriebe mit hohen Personalkosten aus der Stichprobe ausgeschieden sind. Wird dieser Stichprobeneffekt ausgeblendet, nimmt der Personalaufwand – unter anderem aufgrund der Zunahme der Anzahl Angestellten – um 2,8% zu.

59’800 Franken pro Familienarbeitskraft

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiteten 2021 durchschnittlich 1,35 familieneigene Arbeitskräfte (-0,1 Prozent gegenüber 2020). Dazu zählen unter anderem der/die Betriebsleitende und allfällige auf dem Betrieb arbeitende Verwandte wie Ehepartner/in, Eltern oder Kinder im Erwerbsalter.

Der landwirtschaftliche Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft (Vollzeit-Äquivalent) stieg 2021 gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt aller Betriebe um 2,0 Prozent auf 59’800 Franken. In der Talregion stieg der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft auf 76’600 Franken (+1,9%). In der Hügelregion nahm er um 3,0 Prozent auf 54’600 Franken und in der Bergregion um 2,1 Prozent auf 43’100 Franken zu.

Im Dreijahresmittel von 2019 bis 2021 erzielten die Familienarbeitskräfte in der Landwirtschaft tiefere Löhne als Arbeitnehmende im zweiten und dritten Sektor. Der Median des Arbeitsverdienstes je Familienarbeitskraft betrug in der Tal-, Hügel- und Bergregion im dreijährigen Mittel jeweils 90%, 66% bzw. 58% des Vergleichslohnes.

Gesamteinkommen pro Haushalt steigt leicht

Agroscope berechnet ebenfalls das durchschnittliche jährliche Gesamteinkommen eines landwirtschaftlichen Haushalts. Es setzt sich aus dem landwirtschaftlichen und dem ausserlandwirtschaftlichen Einkommen zusammen. Letzteres wird ausserhalb der landwirtschaftlichen Tätigkeit erzielt (z.B. Anstellung in der Industrie). Im Gegensatz zum landwirtschaftlichen Einkommen wird das Gesamteinkommen nur für Einzelunternehmen ohne Betriebsgemeinschaften erhoben.

Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen stieg 2021 gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent auf 34’500 Franken pro landwirtschaftlichen Haushalt. Es machte im Durchschnitt 31% des Gesamteinkommens aus. Das Gesamteinkommen erhöhte sich ebenfalls um 2,3 Prozent auf 111’300 Franken. In der Talregion beträgt das Gesamteinkommen 129’200 Franken, in der Hügelregion sind es 106’000 Franken und in der Bergregion 91’800 Franken. Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen hat in der Hügel- und Bergregion mit einem Anteil am Gesamteinkommen von 35% eine grössere Bedeutung als in der Talregion mit 27%.

Kommentare (2)