Die Schweizer Landwirtschaft ist vom Grasland geprägt, 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) sind Grasland. Von der Ackerfläche wird ein wesentlicher Anteil für die Futtermittelproduktion verwendet.

Kunstwiesenfläche reduziert

Ein Teilziel der Klimastrategie für Landwirtschaft und Ernährung 2050 besteht darin, die ackerfähigen Flächen primär für die direkte menschliche Ernährung und das Grasland sowie Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie als Futtermittel für Nutztiere zu nutzen. Dieses Ziel wurde im Rahmen einer Hafl-Arbeit näher betrachtet. Es wurde berechnet, wie viele Nutztiere in der Schweiz benötigt werden, um die Graslandressourcen und die Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie zu verwerten.

Um möglichst viel Ackerland für die Nahrungsmittelproduktion nutzen zu können, aber dennoch eine sinnvolle Fruchtfolge zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit zu ermöglichen, wurde in der Arbeit die Kunstwiesenfläche auf 20 Prozent der Ackerfläche reduziert. Insgesamt ergab sich eine totale Graslandfläche von 1’149’927 ha (20 Prozent Kunstwiesen, Naturwiesen, Weiden Sömmerungsflächen). Gesamthaft beläuft sich der Ertrag der Schweizer Wiesen und Weiden aus diesen Berechnungen auf 5’883’411 Tonnen Trockensubstanz.

Der Schweinebestand müsste massiv reduziert werden.

Monika Mullis

Mehr Mastrinder

Dieses Raufutter sowie die Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie gilt es zu nutzen. «Beim Rindvieh wurden wegen der höheren Effizienz ausschliesslich Milchkühe berücksichtigt», heisst es in der Studie. Mutterkühe würden durch (Weide-)Masttiere ersetzt. Eine solche Umstellung wäre herausfordernd.

Es heisst: «Für die Mast müssten bevorzugt frühreife Rassen für Mastrassenkreuzungen verwendet werden, um den erforderlichen Ausmastgrad bei reiner Grasfütterung zu erreichen. Zudem wären männliche Tiere zu kastrieren. Ein solches System würde massive Umstellungen der heutigen Strukturen erfordern und ist unter den aktuellen Umständen mit hohem Kostendruck, steigenden Milchleistungen und dadurch zunehmender Zahl Mutterkühe kaum realistisch.»

Da 95 Prozent des Futters für Ziegen und Schafe aus dem Inland stammen, wurden keine Anpassungen beim Ziegen- und Schafbestand vorgenommen.

Der Schweinebestand würde drastisch sinken.

Cyril Nietlispach

Molke für die Schweine

Die Schweine spielen eine wesentliche Rolle: «Für die Schliessung von Kreisläufen ebenfalls als relevant erachtet wurden die Schweine, da sie die bei der Käseproduktion anfallende Molke am besten verwerten.» Ein Viertel der Molke in der Schweiz werde zu Lebensmitteln verarbeitet. So bleiben drei Viertel bzw. 62’291 Tonnen TS Molke, die für die Schweinefütterung verwendet werden können. Mit einem Anteil von 25 Prozent Molke in der Ration brauche es gesamthaft 249’164 Tonnen TS Futter für die Schweine.

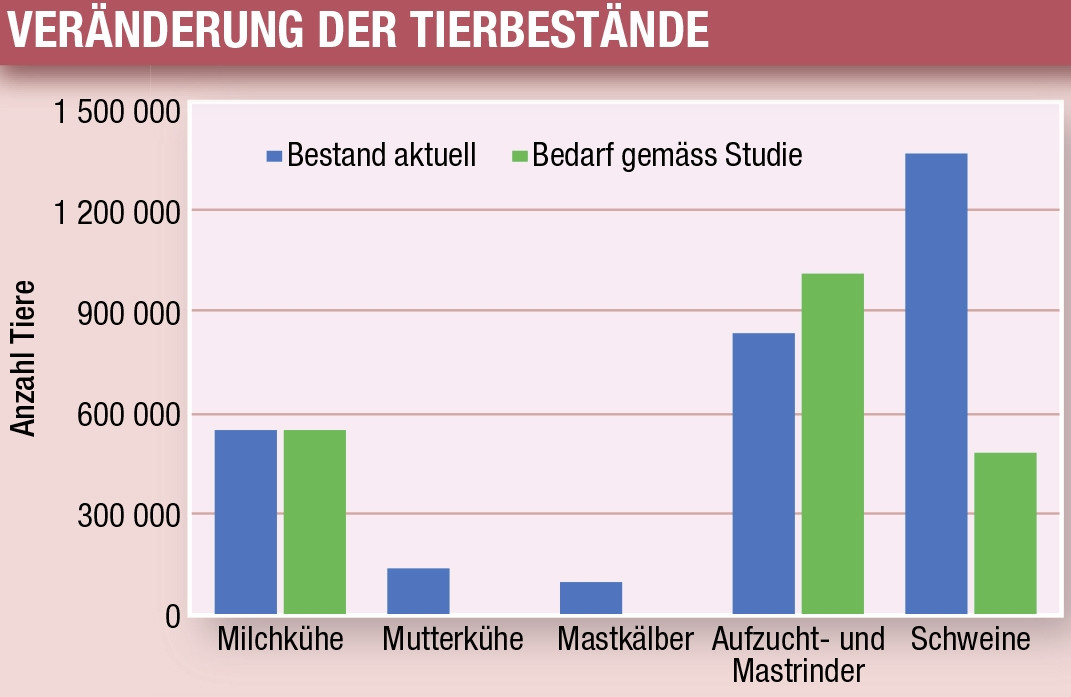

Diese Menge entspreche gemäss Studie 35 Prozent des aktuell für die Schweine benötigten Futters. 13 Prozent der anfallenden Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie könnten in der Schweinefütterung eingesetzt werden (42542 Tonnen TS), das entspreche 17 Prozent der Ration. Die restlichen 58 Prozent müssten durch Futtermittel aus Rohprodukten (Getreide, Soja) ergänzt werden. Die Studie kommt zum Schluss, dass es für die Verwertung der Molke noch 35 Prozent des aktuellen Schweinebestands bräuchte, das wären 478’226 Tiere.

Mehr Raufutter für Kühe

Eindeutig ist die Sache beim Geflügel: «Da in Geflügelfutter nur wenige Nebenprodukte eingesetzt werden können und der Rest des Geflügelfutters auf Ackerfläche produziert werden müsste, wurden keine Geflügelbestände berücksichtigt», steht in der Studie. Allerdings seien hier auch die Konsumgewohnheiten zu berücksichtigen, denn aktuell erfreut sich Geflügelfleisch einer steigenden Nachfrage.

Es wurde berechnet, dass dem Milchvieh somit 5’908’374 Tonnen TS Futter (davon 278’999 Tonnen TS aus Nebenprodukten) zur Verfügung steht. Davon könnten sich laut der Studie 545’485 Milchkühe inkl. deren Nachzucht ernähren. Dies seien 80 Prozent des aktuellen Kuhbestandes, der allerdings aus Milch- und Mutterkühen bestehe. «Werden nur die Milchkühe betrachtet, so entspricht der notwendige Milchkuhbestand ziemlich genau dem aktuellen Milchkuhbestand», heisst es.

Der Kraftfutter-Einsatz bei Kühe würde deutlich sinken.

Samuel Krähenbühl

Weniger Kraftfutter

Als Basis wurden die Leistungen einer durchschnittlichen Swiss-Fleckvieh-Kuh verwendet (7066 kg Milchleistung/Standardlaktation). Zu den notwendigen Milchkühen kämen 379’589 Aufzuchttiere und 630’126 Masttiere. Eine durchschnittliche Ration bestünde dabei aus 95,3 Prozent grasbasiertem Raufutter und 4,7 Prozent Nebenprodukten.

Eine Milchkuh würde gut 300 kg TS Kraftfutter pro Jahr fressen. In der Studie wird auch auf den Konsum hingewiesen: «Der Konsum von Milch und Rindfleisch erführe keine grösseren Veränderungen, während die Nachfrage nach Schweine- und insbesondere Geflügelfleisch deutlich zurückgehen müsste.»

Ob Milch oder MuKu, beides hat seine Berechtigungen

https://www.agrarforschungschweiz.ch/2023/12/wie-viele-nutztiere-braucht-die-schweiz-zur-optimalen-landnutzung/

Wir produzieren auf gewissen Flächen im Ackerbau 300dt Futter pro ha. Getreide einsiliert danach noch Mais. Die Landwirtschaft kann sich ofenbar schneller Anpassen als die Studienschreiber. Hat sicher viel Geld gekostet…..

Ich denke, in Anbetracht des politischen Sprengstoffes der Klimadiskussion für die Landwirtschaft, sind solche Studien für Grundsatzüberlegungen für richtige zukünftige Weichenstellungen nicht pauschal als Geldverschwendung zu klassieren. Die Studenten und die Dozenten an der HAFL verbringen ihre Zeit dort und verursachen Kosten ob sie nun Studien erstellen oder nicht. Wichtig ist doch, dass die landwirtschaftliche Praxis der HAFL aufzeigt wenn den Studien zugrunde liegende Annahmen nicht korrekt sind. Aber dazu müssen diese auch vollständig veröffentlicht werden. Nur so ist eine zielführende Diskussion möglich!

Und ja, ich befürchte die CO2 Bilanz von Fleisch aus MUKU ist dermassen schlecht, dass darüber nicht mal gesprochen werden darf... Sollte es nicht so sein, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren!

zu beschränken. Angesichts der trockenen

Jahre Luzerne anzubauen. Ich hatte einen Graswirtschafts Betrieb ohne Silo und ohne Mais

graslandbasiert und erreichte eine Grundfutterleistung von über 9000 kg Milch

CH-Landwirtschaft schleunigst anpassen. Dasselbe gilt für die landw. Beratungs und Baufinanzierungsbranche, nach wie vor wird dort die Umstellung auf MUKU propagiert und mit öffentlichen Mitteln gefördert.