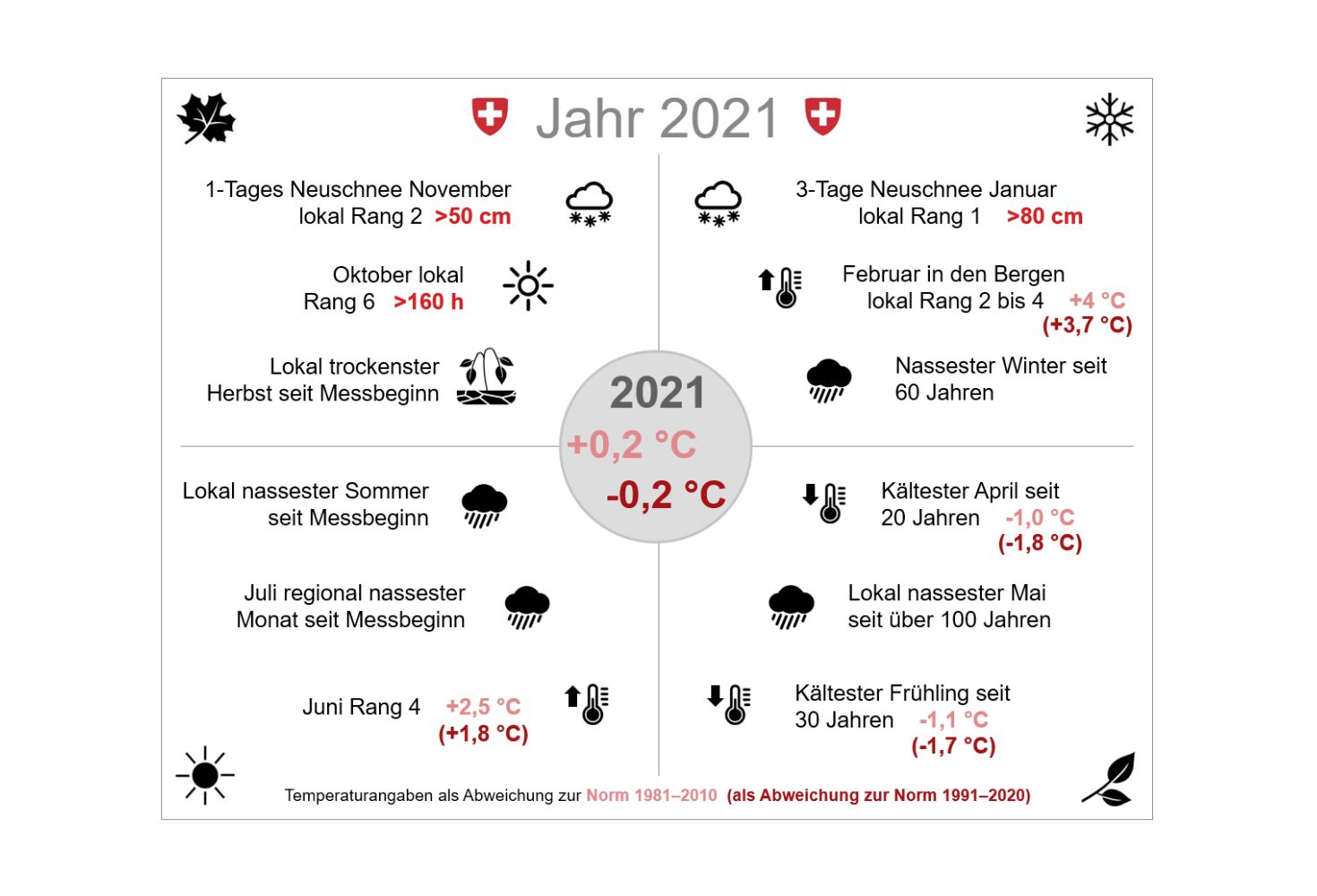

Im Jahr 2021 waren in der Schweiz für einmal nicht hohe Temperaturen, sondern der viele Niederschlag das bestimmende Wetterelement. Den ausführlichen Wetter-Jahresrückblick von Meteoschweiz gibt es hier.

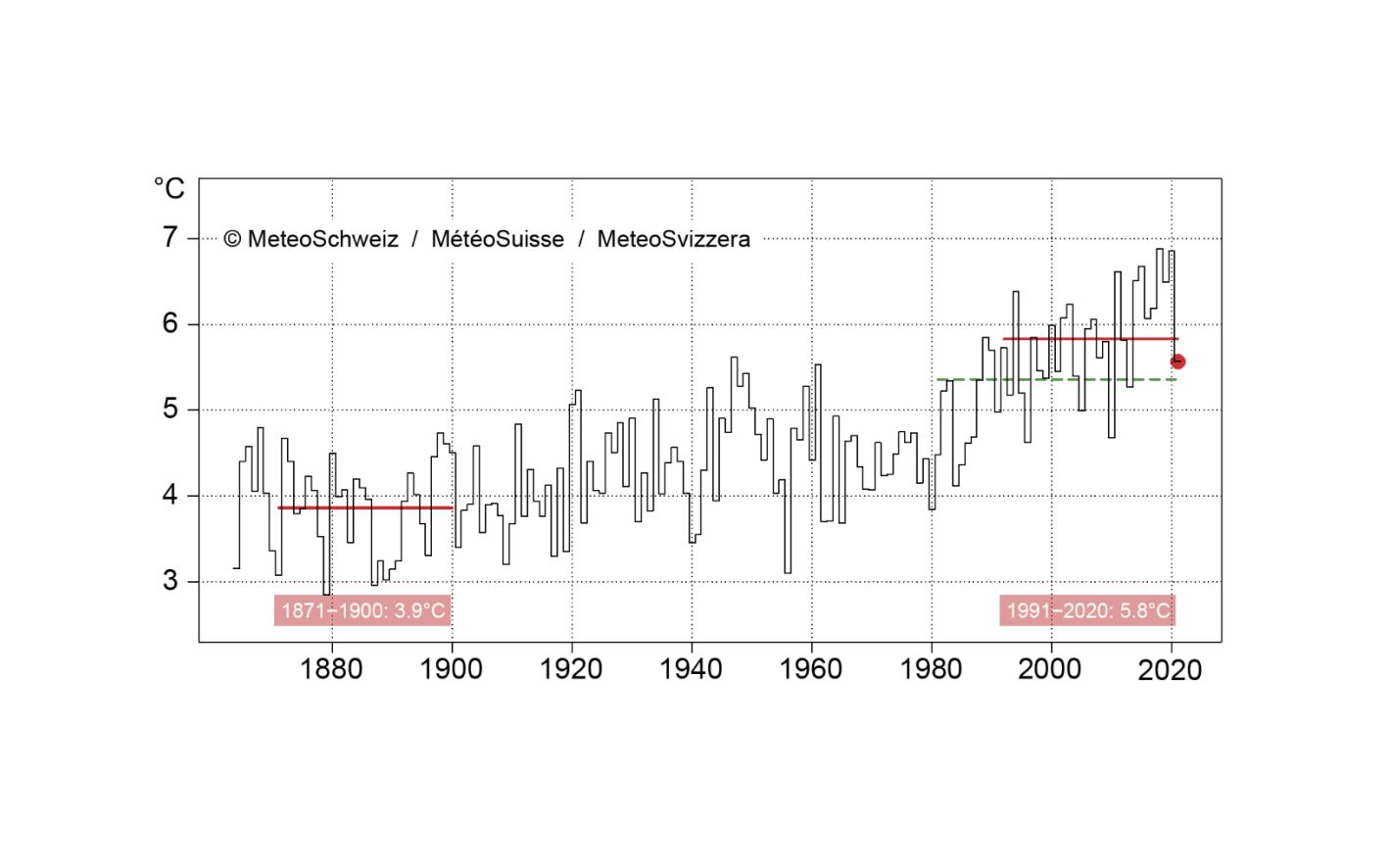

Mit einem landesweiten Mittel von 5,6 °C lag die Jahrestemperatur 2021 leicht über der Norm 1981−2010 (5,4 °C). Im Vergleich zur Norm 1991−2020 (5,8 °C), die ab 2022 verwendet wird, blieb die Jahrestemperatur 2021 leicht unterdurchschnittlich. Zwischen den beiden Normperioden liegt eine Erwärmung von 0,5 °C. Die vorindustrielle Norm 1871−1900 lag bei 3,9 °C. Seither ist die Jahrestemperatur in der Schweiz um rund 2 °C angestiegen.

Winter mit sehr mildem Ende

Die Wintertemperatur Dezember 2020 bis Februar 2021 lag im landesweiten Mittel 0,9 °C über der Norm 1981−2010. Lokal wurde einer der zehn mildesten Winter seit Messbeginn 1864 verzeichnet. Dazu beigetragen hat vor allem der sehr milde Februar.

Der Dezember war im landesweiten Mittel 0,5 °C milder als die Norm 1981−2010. In Berglagen blieben die Dezemberwerte regional bis 1 °C unter der Norm. Auch der Januar zeigte sich in den Berglagen oberhalb von 1000 m kalt mit Werten bis 2 °C unter der Norm 1981−2010. Nördlich der Alpen stieg die Januartemperatur hingegen gebietsweise über die Norm.

Mit einem landesweiten Mittel von 3,1 °C über der Norm registrierte die Schweiz einen der zehn mildesten Februarmonate seit Messbeginn 1864. Viele Tage mit weit überdurchschnittlicher Temperatur standen einer kurzen Kältewelle gegenüber. In den Bergen wurde lokal der zweit- oder viertmildeste Februar seit Messbeginn registriert. Auch die Alpensüdseite und das Wallis meldeten lokal den viertmildesten Februar seit Messbeginn.

Meteoschweiz

Temperaturrekorde im Februar

Im letzten Februardrittel gab es auf der Alpennordseite mit viel Sonnenschein rekordhohe Tageshöchsttemperaturen. In Vaduz brachte der neue Rekord von 21,9 °C am 21. Februar 2021 schon fast frühsommerliche Verhältnisse.

Niederschlagsreicher Winter

Die niederschlagsreichen und gebietsweise auch schneereichen Monate Dezember und Januar sorgten verbreitet für überdurchschnittliche Winterniederschläge. Lokal war es einer der niederschlagsreichsten Winter seit Messbeginn. Im Dezember erreichten die Niederschlagssummen im Val Müstair und im Val Poschiavo neue Monatsrekorde. In den Alpen gab es kräftige Neuschneefälle, auf der Alpensüdseite auch bis in tiefe Lagen.

Der Januar zeigte sich an vielen Messstandorten als niederschlagsreichster seit mindestens 60 Jahren. Im milden Februar blieben die Niederschlagsmengen verbreitet unter dem Durchschnitt. Einzig der Süden erhielt überdurchschnittliche Mengen. In der milden Luft fiel der Niederschlag aber oft bis in grössere Höhen als Regen.

Lokal Rekordschneefälle

Im niederschlagsreichen Januar fiel auf der Alpennordseite häufig Schnee bis in tiefen Lagen. Die Ostschweiz erlebte Mitte Januar einen der kräftigsten Neuschneefälle seit Messbeginn. In Chur fiel mit 82 cm die höchste 3-Tages Neuschneesumme in der weit über 100-jährigen Messreihe.

Saharastaub

In zwei Schüben wurde im Februar Saharastaub zur Schweiz verfrachtet, der insbesondere während des ersten Ereignisses am 6. Februar verbreitet zu einer massiven Trübung der Atmosphäre führte. Auch während des zweiten Schubes vom 22. bis am 25. Februar war die Trübung der Atmosphäre gut sichtbar, jedoch deutlich geringer als während des ersten Ereignisses.

Kalter Frühling mit nassem Ende

Die Schweiz erlebte den kältesten Frühling seit über 30 Jahren mit einem landesweiten Mittel von 1,1 °C unter der Norm 1981−2010. Nach einem leicht überdurchschnittlichen März kam die Kälte in den Monaten April und Mai. Der April war landesweit der kälteste der letzten 20 Jahre, im Oberengadin sogar der kälteste seit über 30 Jahren. Die Maitemperatur blieb landesweit gemittelt 2,3 °C unter der Norm 1981−2010. In den letzten 30 Jahren zeigten sich nur die Maimonate 2019 und 2013 ebenso kühl.

Nach den zwei niederschlagsarmen Monaten März und April erhielten im Mai die meisten Gebiete der Schweiz, mit Ausnahme der Alpensüdseite, reichlich Niederschlag. Lokal stiegen die Maisummen bis auf 250 % der Norm. Das war der Beginn einer dreimonatigen ungewöhnlich niederschlagsreichen Periode.

Meteoschweiz

Nasser Sommer

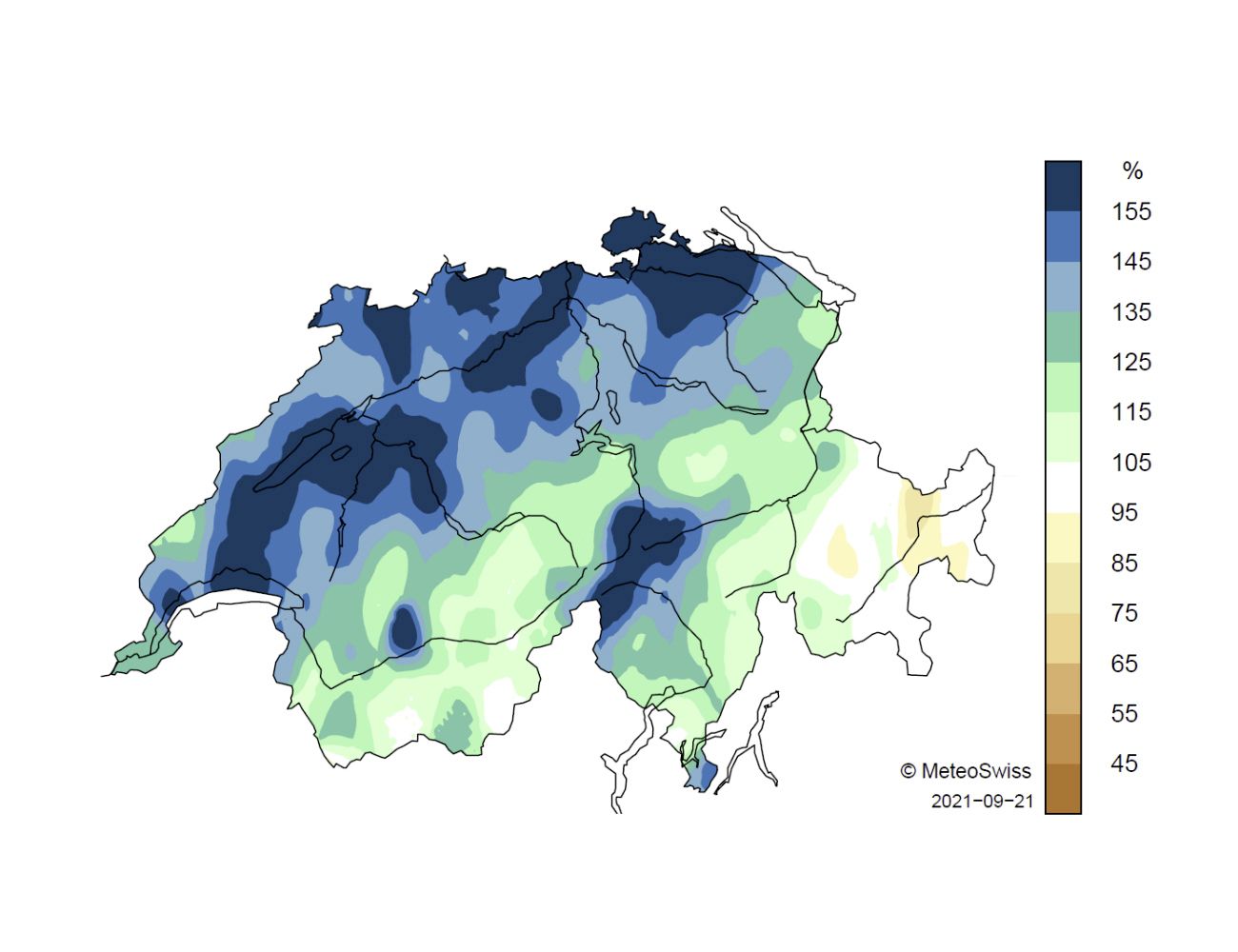

Nördlich der Alpen war der Sommer 2021 mit lokal über 160 % der Norm 1981‒2010 einer der nassesten in den langjährigen Aufzeichnungen. Bern registrierte mit 162 % der Norm den drittnassesten Sommer seit Messbeginn 1864. Aus den Alpen meldete Göschenen mit 191 % der Norm den deutlich nassesten Sommer seit Messbeginn 1883. Letztmals ähnlich nass war hier der Unwettersommer 1987 mit rund 180 % der Norm.

Auf der Alpensüdseite erreichten die sommerlichen Niederschlagssummen vor allem im nordwestlichen Tessin hohe Werte. Airolo registrierte rund 170 % der Norm, Rang 8 in der Messreihe ab 1884. In den übrigen Gebieten der Alpensüdseite blieben die Niederschlagsmengen mit 100 bis 140 % der Norm 1981‒2010 eher moderat.

Überschwemmungen

Auf der Alpennordseite brachte der Sommer nach einem regenreichen Mai gebietsweise den nassesten Juni und den nassesten Juli seit Messbeginn. Der Juli war zudem an mehreren Messstandorten mit langjährigen Aufzeichnungen der nasseste Monat überhaupt seit Messbeginn. Die anhaltend grossen Regenmengen führten gegen Julimitte nördlich der Alpen an mehreren Flüssen und Seen zu Hochwasser und Überschwemmungen.

Meteoschweiz

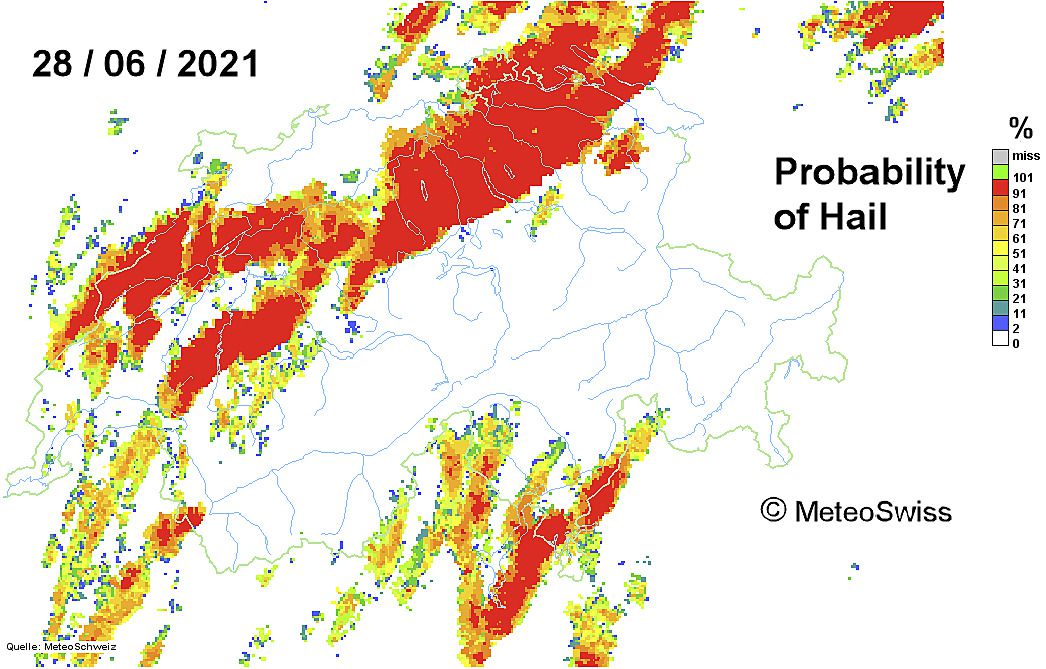

Massive Hagelschläge

Nördlich der Alpen gab es insbesondere im Juni mehrere verheerende Hagelschläge. Die Korngrössen erreichten gebietsweise 6 bis 7 cm oder mehr, was sehr selten ist. Der Hagel hinterliess zerschlagene Glashäuser, Dachziegel, Ernten und Gärten. Zudem trugen durch Hagel und heruntergeschlagenes Blattwerk verstopfte Abflüsse zu Überschwemmungen bei.

Auf der Alpensüdseite richtete der Hagel vor allem im Juli grosse Schäden in der Landwirtschaft an. Regional gab es bei den Reben und beim Gemüse Totalverluste. Die Hagelkörner waren 4 bis 5 cm gross. Solche Korngrössen treten hier im Durchschnitt nur alle 10 bis 20 Jahre auf.

Lokal wenige Hitzetage

Im Sommer 2021 erreichte die Temperatur im landesweiten Mittel 13,8 °C. Das liegt 0,5 °C über der Norm 1981‒2010 und im Bereich des Durchschnitts der letzten 30 Jahre. Zur Sommerwärme hat vor allem der schweizweit viertwärmste Juni beigetragen. Die Juli- und Augusttemperatur blieben unter der Norm 1981‒2010. Die Zahl der Hitzetage mit Tageshöchstwerten von 30 °C und mehr blieb in der Schweiz im Sommer 2021 verbreitet unter 10.

In Genf gab es in den drei Sommermonaten Juni bis August 8 Hitzetage bei einer Norm von 15. Neuchâtel registrierte nur gerade einen Hitzetag, die Norm 1981‒2010 liegt bei 7. Auf der Alpensüdseite waren es meist zwischen 10 und 15, in Biasca knapp 20 Hitzetage. Die Norm 1981‒2010 liegt hier zwischen 8 und 11 Hitzetagen. Die sehr warmen Sommer 2015, 2017, 2018 und 2019 lieferten in einigen Gebieten der Schweiz zwischen 20 und über 30 Hitzetage. Vereinzelt waren es sogar um 40 Hitzetage. Ganz extrem war der Sommer 2003 mit 50 bis knapp 70 Hitzetagen auf der Alpensüdseite sowie gebietsweise 40 bis 50 Hitzetagen auf der Alpennordseite und im Wallis.

Wenig Niederschlag im Herbst

Der Herbst zeigte sich in der Schweiz in allen drei Monaten September bis November verbreitet niederschlagsarm. Nördlich der Alpen wurde regional einer der niederschlagsärmsten Herbste seit Messbeginn 1864 verzeichnet. In Zürich war es mit 31 % der Norm 1981−2010 der niederschlagsärmste Herbst seit Messbeginn 1864. In Bern lag die herbstliche Niederschlagsarmut auf Rang 2 in der ab 1864 verfügbaren Messreihe. Die Niederschlagssumme erreichte 37 % der Norm.

Viel Sonnenschein

Dank der sonnigen Monate September und Oktober erlebte die Schweiz einen insgesamt sonnigen Herbst mit leicht überdurchschnittlicher Temperatur. Lokal war es einer der sonnigsten Herbste der letzten 60 Jahre. Bern registrierte den viertsonnigsten, Basel, Neuchâtel, Zürich und Luzern den sechstsonnigsten Herbst seit 1961.

Überdurchschnittlich viel Sonnenschein gab es im September und Oktober vor allem auf der Alpennordseite. Gebietsweise wurde einer der sonnigsten September der letzten 60 Jahre registriert. Genf verzeichnete den sechstsonnigsten Oktober seit Messbeginn 1897.

Im November hingegen blieb die Sonnenscheindauer als Folge des häufigen Hochnebels in vielen Gebieten unter der Norm 1981‒2010.

Wintereinzug

Anfang November erhielten die Ostalpen gebietsweise reichlich Schnee mit 4-Tages Neuschneesummen von 50 bis 60 cm. Die höchsten 1-Tages-Neuschneesummen erreichten um 40 cm, lokal auch über 50 cm.Der Messstandort Segl-Maria im Oberengadin registrierte vom 3. auf den 4. November 56 cm Neuschnee. Es war die zweithöchste 1-Tages Neuschneesumme für den Monat November seit Messbeginn 1864, zusammen mit dem November 1898.

Ende November schneite es beidseits der Alpen bis in die Niederungen. Die Schneefälle bis in tiefe Lagen hielten in den ersten Dezembertagen an. Um die Dezembermitte lag in vielen Berglagen durchschnittlich oder überdurchschnittlich viel Schnee. Deutlich überdurchschnittlich war die Schneehöhe im Jura. In den Bergen der

Wir könnten einer Eiszeit entgegen gehen, weil die Themperaturen tiefer waren, als die letzten Jahre!