In den vergangenen Wochen und Monaten war es immer wieder ein Thema: Der Stadt-Land-Graben. Aber wie genau sieht dieser «Graben» aus? Ein Stad-Land-Monitor gibt darüber Auskunft.

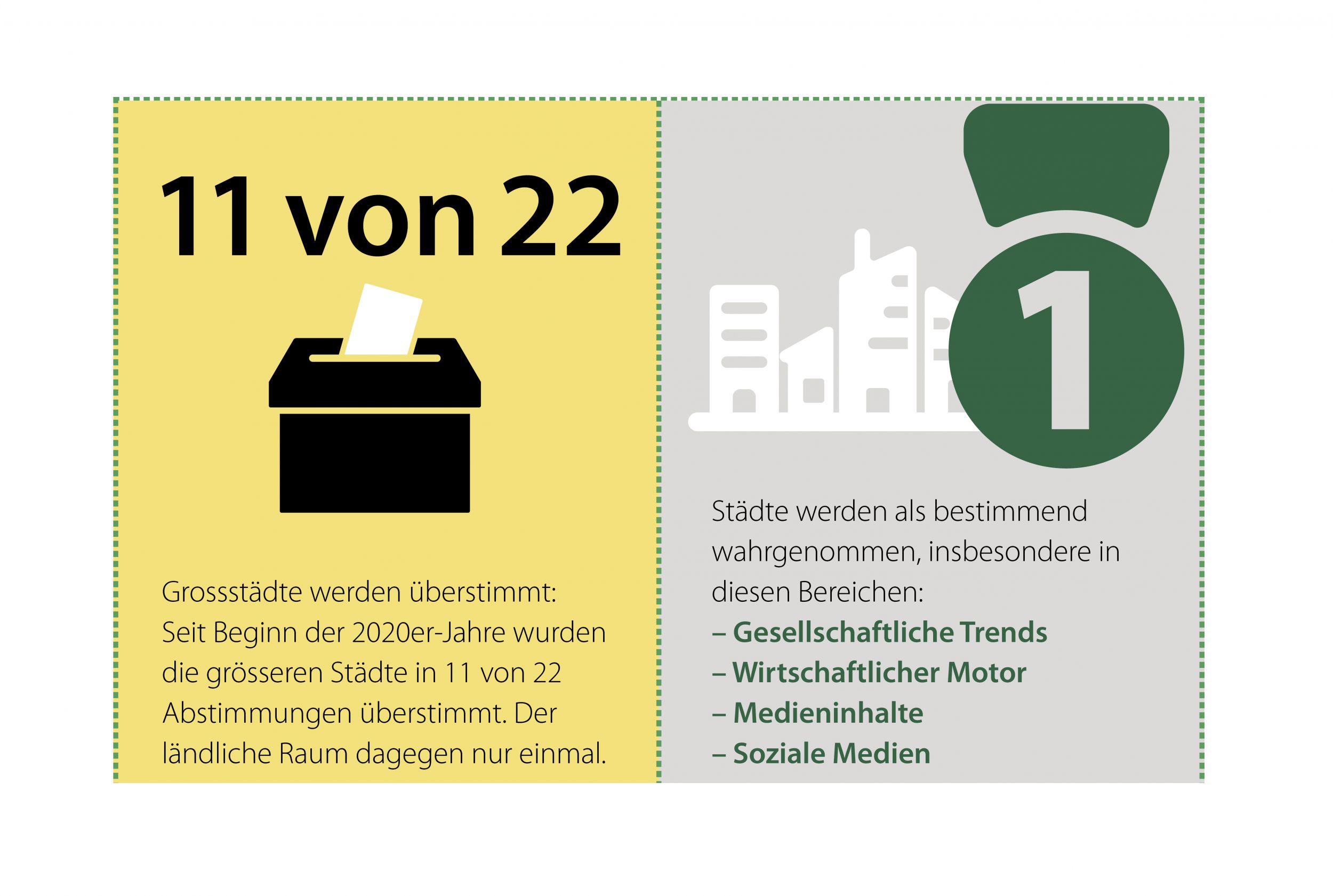

Bei Abstimmungsentscheiden werden Unterschiede zwischen urbanen und ländlichen Gebieten besonders gut sichtbar und es kommt vor, dass die eine oder andere Seite bei für sie wichtigen Anliegen überstimmt wird, schreibt das Forschungsinstitut Sotomo in der Auswertung zum Stadt-Land-Monitor.

Auseinanderdriften

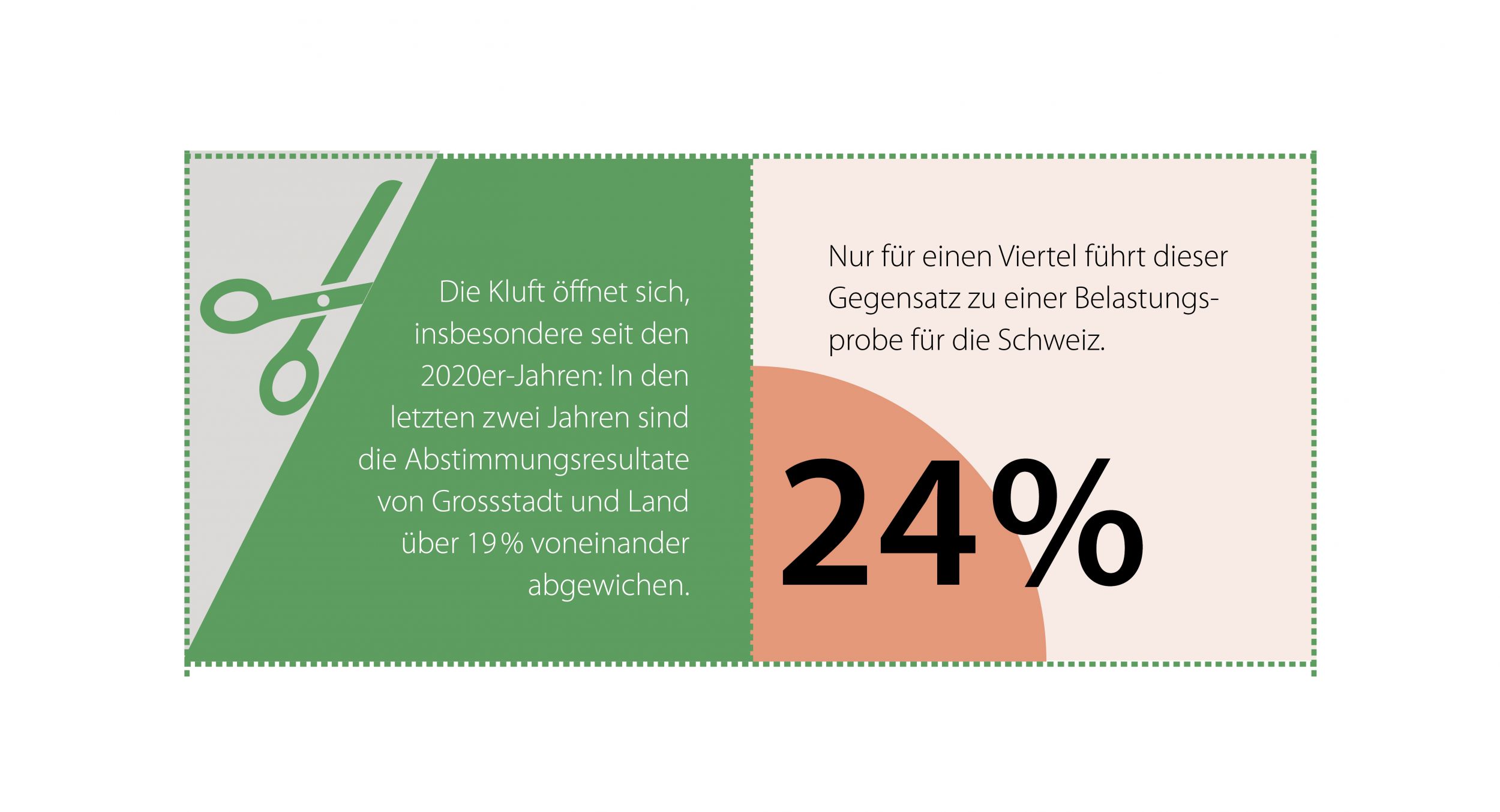

Die Auswertung der Abstimmungsdaten zeigt, dass es in den letzten zwei Jahren zu einer massiven Ausweitung des politischen Stadt-Land-Gegensatzes gekommen ist. Bei 14 der 22 Abstimmungen der aktuellen Legislatur hat sich eine Stadt-Land-Differenz geöffnet, die weit über dem langjährigen Schnitt liegt.

Aufgrund dieses Auseinanderdriftens und der besonderen Bedeutung der Stadt-Land-Beziehungen für die Schweiz hat die Fenaco den Stadt-Land-Monitor initiiert. Die Fenaco hat dazu das Forschungsinstitut Sotomo im Oktober 2021 beauftragt, die Wahrnehmung und Einstellung der Bevölkerung in Stadt und Land in einem Stadt-Land-Monitor darzustellen.

Verständnis verbessern

Es zeigt sich, dass zwei Drittel der 3000 Befragten den Stadt-Land-Gegensatz als gross und relevant wahrnehmen. Nur für einen Viertel führt dieser Gegensatz jedoch zu einer Belastungsprobe für die Schweiz. Die Befragung zeigt aber keinen harten Stadt-Land-Graben, sondern viel mehr ein Spannungsfeld zwischen den grösseren Städten und dem ländlichen Raum. Nur eine Minderheit bekennt sich zu einem der beiden Pole. Das «Dazwischen» ist die schweizerische Normalität.

Der Stadt-Land-Monitor hat zum Ziel, einen Beitrag für ein besseres gegenseitiges Verständnis zu leisten. Die Fenaco will den Dialog zwischen Stadt und Land langfristig fördern. Sie stellt dafür 10 Millionen Franken zur Verfügung, die idealerweise einer Stiftung zugeführt werden sollen. Mit den Mitteln sollen insbesondere Projekte unterstützt werden, welche den persönlichen Austausch und die direkte Begegnung zwischen der Bevölkerung und den Bauernfamilien fördern, zum Beispiel über Besuche auf den Bauernhöfen oder Stadtschulwochen.

Die wichtigsten Ergebnisse des Monitors

Das Stadt-Land-Spannungsfeld

Der Grossstadt-Land-Gegensatz

Die Auswertung der Abstimmungsdaten seit 1981 zeigt, dass der politische Stadt-Land-Gegensatz vor allem ein Gegensatz zwischen den grösseren Städten und dem ländlichen Raum ist. Die kleineren Städte nehmen zusammen mit den Gemeinden des Agglomerationsgürtels eine eher intermediäre Position ein.

Sich öffnende Kluft

Insbesondere seit Beginn der 2020er-Jahre hat sich die Kluft zwischen Grossstadt und Land massiv vergrössert. In den letzten zwei Jahren sind die Abstimmungsresultate der beiden Raumtypen im Durchschnitt 19 Prozentpunkte voneinander abgewichen. In den Jahrzehnten zuvor nahm dagegen vor allem die politische Distanz zwischen den grösseren Städten und der Agglomeration zu.

Stadt für gesellschaftliche Trends bestimmend ist.

Fenaco

Grossstädte werden überstimmt

Seit Beginn der 20er-Jahre wurden die grösseren Städte in 11 von 22 Abstimmungen überstimmt. Der ländliche Raum dagegen nur einmal.

Grosser Graben, den die Schweiz aushält

Fast zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer sind der Ansicht, dass ein grosser Gegensatz zwischen Stadt und Land besteht. Nur ein Viertel ist jedoch der Ansicht, dass dieser Gegensatz zu einer Belastungsprobe für den Zusammenhalt der Schweiz wird.

Mehrheit ergreift keine Partei für Stadt oder Land

Ein Viertel der Bevölkerung sieht sich beim politischen Stadt-Land-Gegensatz auf der Seite des Landes, nur etwas mehr als ein Fünftel auf der Seite der Stadt. Die Mehrheit positioniert sich nicht. Selbst bei der Basis der SVP, welche die Kritik an der städtischen Politik zu einem Kernthema gemacht hat, ergreifen nur 45 Prozent klar für das Land Partei.

Wer das Sagen hat

Dominante Stadt

Auch wenn die grossen Städte besonders häufig überstimmt werden, nimmt die Bevölkerung diese insgesamt als bestimmend war. In den Städten werden aus Sicht der Befragten gesellschaftliche Trends gesetzt, die wirtschaftlichen Weichen gestellt sowie oftmals auch die Medieninhalte definiert. Die ländliche Dominanz im Bereich der Volksabstimmungen ist aus Sicht der Befragten nicht die Regel, sondern die Ausnahme.

Fenaco

Landbevölkerung fühlt sich übergangen

Wenn es um regionale Anliegen geht, fühlt sich die Landbevölkerung von überregionalen Akteuren oft nicht gehört. Das gilt für die nationale Politik und teilweise auch für überregionale Medien. Sehr ausgeprägt ist das Unbehagen jedoch gegenüber grossen Unternehmen. Im Unterschied zur städtischen Bevölkerung sehen nur gerade 33 Prozent der Landbewohnerinnen ihre regionalen Anliegen von grossen Unternehmen beachtet. Ob bei Werbekampagnen, neuen Produktelinien oder Diversity – für die grossen Unternehmen steht oft das Urbane oft im Fokus.

Grosse Städte leisten wirtschaftlich am meisten

58 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sind der Ansicht, dass die grossen Städte wirtschaftlich und finanziell am meisten für andere Regionen leisten. Ein Drittel sieht die grösste Leistung bei den Agglomerationen. Aus Sicht der Bevölkerung ist klar, dass die grossen Zentren die wichtigsten Wirtschaftsmotoren dieses Lands sind.

Leben zwischen Stadt und Land

Das Dazwischen ist die Normalität

Nur jeweils 8 Prozent der Schweizer Bevölkerung lebt gemäss Selbstangabe in einer sehr ländlichen oder in einer sehr städtischen Gemeinde. Zwischen Stadt und Land liegt kein Graben; das «Dazwischen» ist vielmehr die Normalität.

Grossstädtisches Wohnen wenig populär

Nur 14 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer möchten gerne in einer grösseren Stadt leben. Nur 30 Prozent können sich dies überhaupt vorstellen.

Fenaco

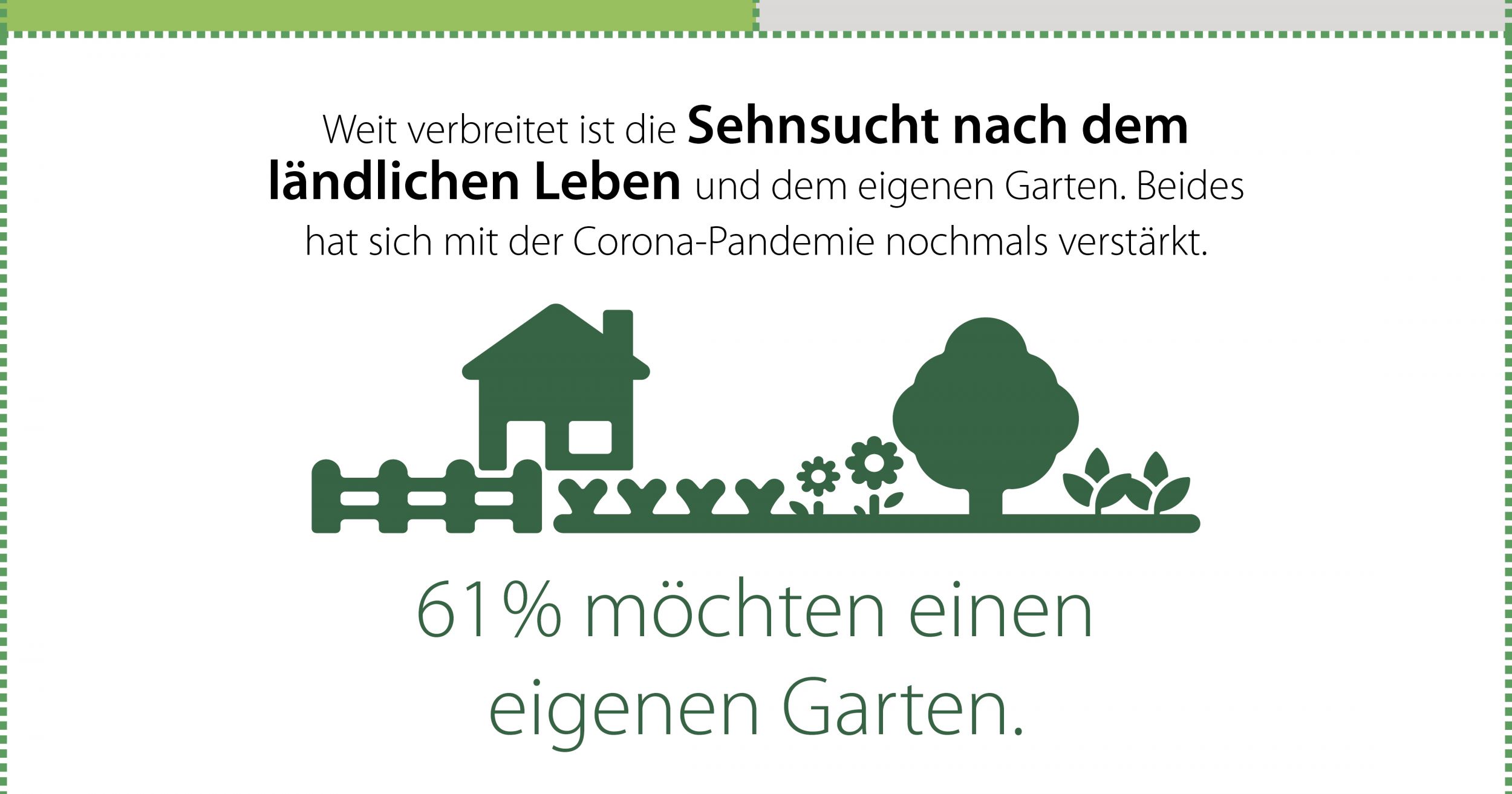

Sehnsucht nach dem Land

38 Prozent der Befragten möchten am liebsten auf dem Land leben. Insgesamt 62 Prozent können sich dies gut vorstellen. Die Erfahrungen der Corona-Pandemie haben diese Sehnsucht nochmals verstärkt.

Der vermisste Garten

Für über 70 Prozent der Befragten ist durch die Pandemie die Nähe zur grünen Natur sowie die die Grösse des Wohnraums wichtiger geworden. Besonders an Bedeutung gewonnen hat auch der eigene Garten (61 %). Der eigene Garten ist das Wohnattribut, das den Befragten am häufigsten fehlt – insbesondere in der Stadt. Mehr als ein Fünftel der Bewohner grösserer Städte vermissen ihn.

Digitalisierung als Herausforderung und Chance

Die Befragten sind mehrheitlich der Ansicht, dass sich mit der Digitalisierung Distanzen zwischen Stadt und Land einfacher überwinden lassen. Eine Mehrheit geht jedoch zugleich davon aus, dass sich durch die Digitalisierung Innovationen und neue Trends noch stärker auf die urbanen Zentren konzentrieren Insbesondere die ländlich geprägten Branche Landwirtschaft und Handwerk/Gewerbe sind aus Sicht der Bevölkerung zu wenig gerüstet für den digitalen Wandel.

Gemeinschaft und Zusammenleben

Der Grüezi-Graben

Wenn sich Unbekannte auf der Strasse grüssen, dann ist dies ein guter Indikator dafür, dass man sich auf dem Land und nicht in der Stadt befindet. Wenig teilt klarer zwischen Stadt und Land als der «Grüezi-Graben». Dennoch ist das Gemeinschaftsleben in Stadt und Land gar nicht so unterschiedlich. Auch Städterinnen grüssen zumindest ihre Nachbarn und wechseln ein paar Worte mit ihnen. Zugleich besucht aber auch nur eine Minderheit der Landbewohner ihre Nachbarn zuhause.

Kurze Wege – getrennte Milieus

In der kleinräumigen Schweiz sind die Wege kurz. Drei Viertel der Befragten haben bereits in einem anderen Raumtyp gelebt, ebenso viele verlassen ihre Region mehrmals die Woche. Dennoch bestehen nur wenige Freundschaften zwischen den grossen Städten und dem Land. Während sich die Bewohnerinnen der grösseren Städte viel seltener persönlich mit Landwirten und mit Handwerkerinnen austauschen als Menschen vom Land, reden letztere kaum mit Künstler und Personen aus der Wissenschaft. Trotz kurzer Wege sind die sozialen Milieus getrennt.

Fenaco

Einseitige Zuneigung

Landbewohner beschreiben Städter als «konsumfreudig«, «oberflächlich», «arrogant» und «egoistisch». Umgekehrt beschreiben Städterinnen die Landbevölkerung als «traditionell», «gesellig», «hilfsbereit» und «sympathisch». Die Zuneigung ist einseitig und das Bild des entwurzelten Stadtmenschen, das schon von Johanna Spyri in ihren Heidi-Romanen gezeichnet worden ist, bleibt bis heute tief in den Köpfen verankert.

Mehr persönliche Kontakte für den Zusammenhalt

Aus Sicht der Bevölkerung braucht es den direkten, unmittelbaren Kontakt vor Ort, um die Gräben in den Köpfen zu überwinden. Es zeigt sich dabei ein sehr breit abgestütztes Bedürfnis für Mass[1]nahmen zur Verbesserung des Stadt-Land-Verhältnisses. Ganze 92 Prozent bewerten die Einführung obligatorischer Schulbesuche auf dem Bauernhof positiv. Grosse Sympathien gibt es aber auch für die Durchführung von Stadtschulwochen.