Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) wies in einer am Mittwoch veröffentlichten Fachinformation auf die Bedürfnisse und die gesetzlichen Grundlagen hin.

Natürliches Bedürfnis

Rinder werden demnach heute wieder vermehrt im Freien gehalten. «Diese Haltungsform kommt den natürlichen Bedürfnissen entgegen und kann ohne teure Infrastruktur mit relativ geringem Arbeitsaufwand betrieben werden», schreibt das BLV.

Ungenügende Kenntnisse über die Anforderungen solcher Haltungsformen und über die Anpassungsfähigkeit der Tiere können aber zu tierschutzrelevanten Situationen führen. Aus der Sicht des Tierschutzes treten Probleme vor allem bei extremen klimatischen Bedingungen wie Nässe, Kälte und Wind auf, denen die Tiere schutzlos ausgesetzt werden.

Auch die Trittfestigkeit des Bodens – Morastbildung – kann infolge Überbeanspruchung nicht den

Anforderungen an eine tiergerechte Haltung entsprechen, schreiben die Bundesbehörden. Eine weitere Gefahr besteht ausserdem, dass die Tiere sich weitgehend selbst überlassen werden und nicht mehr ausreichend betreut sind.

Definitionen

Unter «dauernder Haltung im Freien» wird der dauernde Aufenthalt von Haustieren auf einer umzäunten Fläche im Freien verstanden. Die Tiere halten sich dort während 24 Stunden pro Tag auf. Abzugrenzen ist diese Haltungsform von Weidegang bzw. Auslauf, bei dem die Tiere täglich in den Stall gebracht werden oder bei Bedarf kurzfristig eingestallt werden können.

Mit extremer Witterung werden Wetterperioden bezeichnet, die sich entweder durch Hitze und starke Sonneneinstrahlung oder Kälte in Verbindung mit Nässe und Wind auszeichnen.

Als Rinder gelten domestizierte Tiere der Rindergattung einschliesslich Yaks und Wasserbüffel.

Erhöhter Energiebedarf

Tierhalterinnnen und Tierhalter müssen deshalb den Bedürfnisse von Rindern im Freien nachkommen, heisst es in der Fachinformation weiter. Kälte begegnen die Tiere mit einer erhöhten Stoffwechselintensität und längerfristig mit morphologischen Anpassungen wie verstärktem Fettwachstum und Fettaufbau, wie das BLV weiter schreibt. Sie haben dann auch einen erhöhten Energiebedarf und benötigen mehr Futter.

Bei Hitze versuchen die Rinder, durch Schwitzen, erhöhte Wasseraufnahme, erhöhte Atemfrequenz oder Befeuchten der Körperoberfläche vermehrt Körperwärme abzugeben. Gleichzeitig suchen die Tiere Orte auf, die beschattet und kühler sind oder an denen die Luftbewegung erhöht ist.

Witterungsschutz

Bei Kälte und Nässe muss gemäss den Behörden ein Witterungsschutz ermöglichen, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können. Er sollte windgeschützt und ausreichend trocken sein, so dass die Tiere vor dem Durchnässen und Auskühlen bewahrt werden können. Der Boden muss so gestaltet sein, dass den Tieren beim Liegen nicht übermässig Wärme entzogen wird, beispielsweise durch ausreichende Einstreu. Auf nassem oder stark wärmeableitendem Boden liegen die Tiere unter Umständen gar nicht mehr ab, was zu Erschöpfungszuständen führen kann.

Hütten für Kälber – Kälber-Iglus – müssen im Winter grosszügig eingestreut sein. «Ohne die Möglichkeit, vor extremen Witterungseinflüssen Schutz suchen zu können, können Tiere in solchen Situationen in ihrer Anpassungsfähigkeit überfordert werden», schreibt das BLV.

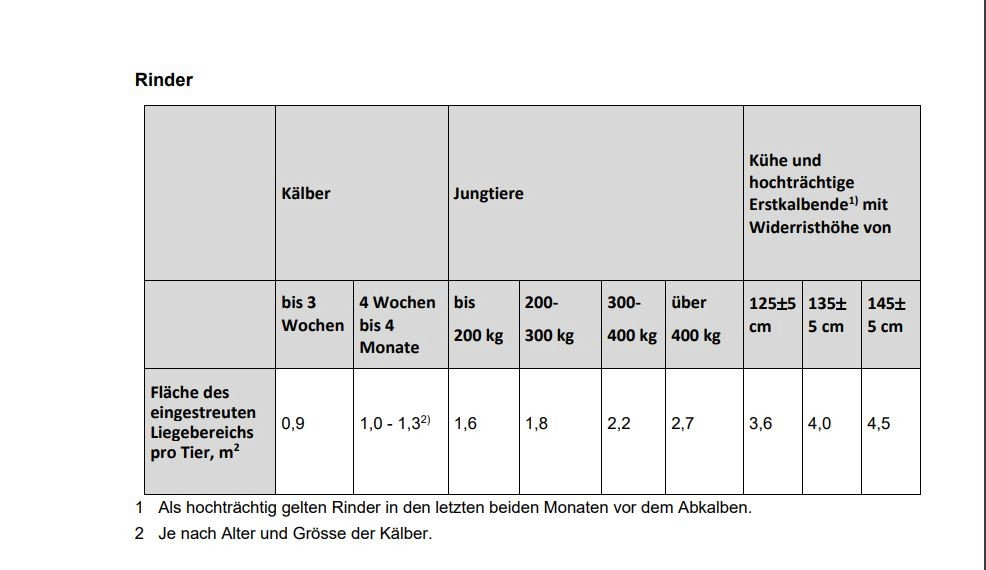

In einem Witterungsschutz müssen alle Rinder gleichzeitig Platz finden. Dient ein Unterstand nur zum Schutz gegen Näss und Kälte und wird in ihm nicht gefüttert müssen die oben aufgeführten Mindestmasse eingehalten werden.

BLV

Tägliche Kontrolle

Die Zugangsöffnungen des Witterungsschutzes sollten gemäss dem BLV ausreichend gross sein, so dass ranghohe Tiere nicht den Eingang versperren können. Bewährt haben sich insbesondere bei behornten Tieren Unterstände mit einer zur Hauptwindrichtung abgewandten offenen Längsseite. Vorteilhaft seien deshalb auch Unterstände mit mehreren Öffnungen. «Ein gut strukturierter Unterstand hilft, Auseinandersetzungen zu vermeiden und auch für rangtiefe Tiere Platz zu schaffen», so die Behörden.

Damit bei Problemen, Unfällen oder Verletzungen rechtzeitig reagiert werden kann, ist auch eine ausreichende Betreuung der Tiere notwendig. Der Gesundheitszustand und das Wohlergehen der Tiere müsse deshalb täglich kontrolliert werden. Ist die Versorgung der Tiere mit Wasser und Futter sicher gestellt, kann gemäss Tierschutzverordnung ausnahmsweise auf den Kontrollgang verzichtet werden. Sind Geburten zu erwarten respektive neugeborene Kälber vorhanden, ist mindestens zweimal täglich zu kontrollieren.

Bei Futterraufen darf der Boden die Klauengesundheit nicht beeinträchtigen.

Yvonne Bosshard

Trittfestigkeit des Bodens

Eingezäunte Flächen werden in der Regel mit einem Tierbesatz betrieben, der an den Boden in Bezug auf seine Trittfestigkeit hohe Anforderungen stellt, heisst es in der Fachinformation. Dort, wo sich die Tiere häufig aufhalten (Bsp. Futterraufe), muss der Boden in einem solchen Zustand sein, dass er die Klauengesundheit nicht beeinträchtigt.

Insbesondere Morast, der mit Kot und/oder Harn versetzt ist, wirke stark schädigend auf Horn und Haut. «Der Boden ist daher an solchen Stellen entweder entsprechend zu befestigen und zu reinigen, oder es ist z.B. durch regelmässiges Verstellen der Raufe die Belastung des Bodens auf unterschiedliche Bereiche der Weide zu verteilen», schreiben die Bundesbehörden.

Aus meiner Sicht stellt das BVL keine Vorderungen, den jedem dem seine Tiere am Herzen ligen ist es eine Selbstverständlichkeit!

Nein ich bin kein Städter, betreue eine Mutterkuhherde und Pferde im Vollerwerb.

Solche Borschriften können ja nur aus einem angenähme wohlfühl büro kommen.