Durch den technischen Fortschritt und die Digitalisierung nimmt das Angebot an Systemen zur Standort- und Zeit-unabhängigen Fernkontrolle («Remote Sensing») zu. Die tierische Landwirtschaft steht unter besonderer Beobachtung, heisst es in einer Mitteilung der Agroscope.

Die Dokumentation des Tierwohls, die Tiergesundheit, die Landnutzung, die Qualität tierischer Produkte sowie Herkunftssicherung und Rückverfolgbarkeit erlangen immer mehr Gewicht. «Monitoring-Systeme versprechen den Tierhaltenden Unterstützung bei der Überwachung von Tieren aus Distanz und bieten eine Grundlage für die Automatisierung von Meldepflichten», heisst es in einer Mitteilung von Agroscope.

Versuch 2021 gestartet

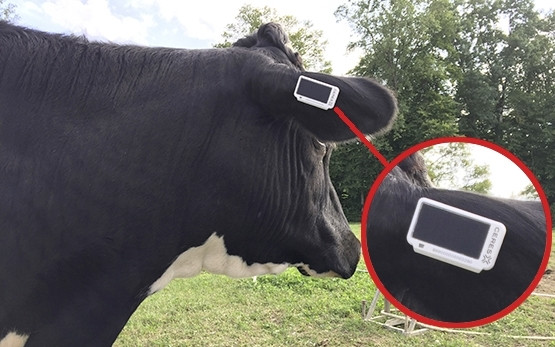

Die vom Start-up-Unternehmen Ceres Tag entwickelte Sensorohrmarke sammelt Daten zur Tierlokalisierung und zu auffälligen Bewegungs- respektive Verhaltensmustern über die Zeit und lässt damit Rückschlüsse auf die Tiergesundheit zu.

Der Versuch startete im August 2021 am Agroscope-Standort in Posieux FR. 2022 wurde die Testserie auf einem Alpbetrieb fortgeführt. Die «smarten» Technologien wie die Ohrmarke von Ceres Tag hätten das Potential, Tiermonitoring und Rückverfolgbarkeit auf eine bisher nicht gekannte Stufe zu heben, schrieb Agroscope im Dezember 2021. Die Ohrmarke kombiniere verschiedene Technologien. Eine Automatisierung des Auslauf- und Weidejournals gemäss Direktzahlungsverordnung solle geprüft werden, hiess es damals.

Drei Kommunikationskanäle

Evaluiert wurde eine Sensorohrmarke (SOM), die über drei Kommunikationskanäle: Satellitenkommunikation (SK), Bluetooth (Bluetooth Low Energy – BLE) und Radio-Frequenz Identifikation (RFID) verfügt sowie über einen Beschleunigungssensor, ein Thermometer, ein Solarpanel und einen Prozessor für die Datenverarbeitung («edge computing»). SK, BLE und RFID ermöglichen die Lokalisierung von Tieren. Mittels Beschleunigungsmessung lässt sich die Tieraktivität einstufen. Die Umgebungstemperatur gibt Hinweise auf die Tierumwelt.

Daten aus der SOM lassen sich mit geografischer und meteorologischer Information verbinden. Daraus resultieren Aussagen zum Verhalten von Tieren über die Zeit und im Raum. Sind die Tiere, die Herde dort, wo sie sein sollten? Verhalten sich die Tiere, die Herde erwartungsgemäss? Alarme, sowie Darstellungen auf Karten und in Form von Grafiken können Tierhaltende unterstützen und wenn nötig rasches Handeln ermöglichen. Neben dem eigentlichen Tiermonitoring lag der Fokus der Studie auf der Thematik Automatisierung von Aufzeichnungs- und Meldepflichten.

Attraktiv für weidebasierte Produktionssysteme

Die Fixierung der SOM am Tierohr und damit die Verbindung von Tierkennzeichnung und Datenerhebung bedarf noch weiterer Entwicklung. Mit Erfolg kam die Sensorohrmarke (SOM) fixiert an einem Halsriemen zum Einsatz. Während der Wintermonate oder im Stall war der Ladestand der durch Photovoltaik gespeisten SOM-Batterie niedrig. Stallhaltung schliesst Datentransfer über Satellitenkommunikation weitgehend aus. Der Datenstrom über Bluetooth blieb jedoch durchgehend aufrechterhalten.

Die Radio-Frequenz Identifikation (RFID) erwies sich als eine sichere Datenquelle, die jedoch stark von der Platzierung der Antennen abhängt. Die Zuordnung von Tieraufenthalten im Stall, Auslauf und auf der Weide erfolgte regelbasiert, aufgrund der Kombination aller aus dem System verfügbaren Daten. Mehrheitlich bewährte sich die automatisierte Dokumentation, in einzelnen Fällen blieben Herausforderungen bestehen.

Während der Sömmerung erfolgte die Datenerfassung ausschliesslich über SK, ohne dass eine zusätzliche Infrastruktur erforderlich war. Letzteres macht die SOM besonders attraktiv für die Fernkontrolle von Nutztieren in weidebasierten Produktionssystemen.

Würdet Ihr euren Tieren solche Ohrmarken einsetzen? Oder ist das für Euch eine Überwachung?

Fazit

- Eine Sensorohrmarke (SOM) zur Fernkontrolle von Rindern wurde unter Schweizer Tierhaltungsbedingungen evaluiert: Verträglichkeit, Technologie, Datengewinnung, -verarbeitung, Prozessautomatisierung.

- Die SOM transferiert Daten über drei unabhängige Kommunikationskanäle (Satellitenkommunikation, Bluetooth, RFID), welche sich gegenseitig ergänzen. Die Daten erlauben u.a. Aussagen zum Aufenthaltsort der Tiere, zum Tierverhalten und zur Landnutzung.

- Die Fixierung der SOM am Tierohr und damit die Verbindung von Tierkennzeichnung und Datenerhebung bedarf noch weiterer Entwicklung. Mit Erfolg kam die SOM fixiert an einem Halsriemen zum Einsatz.

- Mehrheitlich bewährte sich die automatisierte Dokumentation, in einzelnen Fällen bleiben Herausforderungen bestehen.

- Die Autonomie der SOM macht sie besonders attraktiv für weidebasierte Produktionssysteme.