Professionelles Melken bedeutet ein ständiges Wechselspiel zwischen Melker, Milchkuh und Melktechnik. Dieser muss dabei durch seine sorgfältige und rou-tinierte Arbeitserledigung die Kuh zur vollständigen Milchabgabe stimulieren. Die Melkmaschine unterstützt ihn dabei mit einem richtig eingestellten Vakuum und einer geeigneten Pulsation. Automatisierte Melkverfahren können die menschliche Arbeit nahezu vollständig ersetzen.

Welche Erfolgsfaktoren gibt es beim Melken?

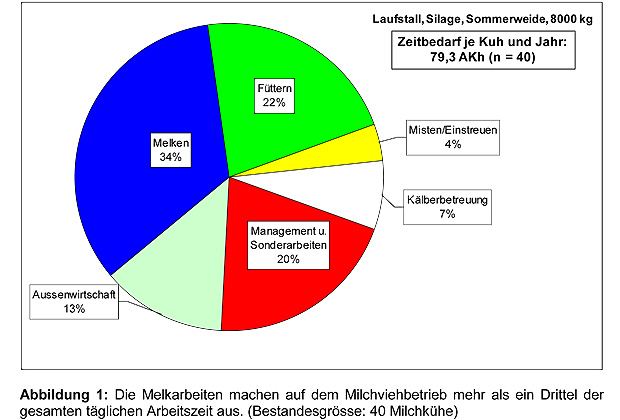

In der Milchviehhaltung zählen die Melkarbeiten zu den wichtigsten Tätigkeiten im Tagesverlauf. Mehr als ein Drittel der gesamten täglichen Arbeitszeit wird beim Melken aufgewendet (siehe Abb. 1). Die sorgfältige Arbeitserledigung beim Melkvorgang ist besonders wichtig. Schliesslich handelt es sich hier an der direkten Schnittstelle zwischen Mensch, Kuh und Technik um die Erzeugung des Lebensmittels Milch.

Damit die Kuh ihre Milch zügig und vollständig abgibt, muss sie vom Melker oder durch ein automatisiertes Melkverfahren ausreichend stimuliert werden. Ansonsten dauert der Melkvorgang zu lang oder es besteht die Gefahr des Blindmelkens. Die Milchqualität kann ebenfalls beeinträchtigt werden.

Die Arbeitserledigung durch den Melker sollte sorgfältig und routiniert erfolgen. Jeder zusätzliche Stress beim Melken wirkt sich negativ auf die Kuh und auf den Melker aus. Der ruhige Umgang mit den Tieren kann als einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren beim Melken angesehen werden. Bei automatischen Melkverfahren kann dieser Prozess durch einen gut eingestellten Roboterarm vollständig übernommen werden.

Für einen zügigen Milchfluss ist neben der gut angerüsteten Kuh auch eine korrekt eingestellte Melkmaschine notwendig. Hierbei ist auf ein richtig eingestelltes Vakuum, ausreichend dimensionierte Leitungsquerschnitte, die ordnungsgemäss durchgeführte Montage und eine regelmässige Wartung zu achten.

Wo liegt das grösste Optimierungspotenzial?

Die Arbeitsabläufe beim Melken setzen sich zusammen aus Routinezeiten, Rüst- und Reinigungszeiten, Wegzeiten und Wartezeiten. Insbesondere bei den Routinezeiten kann durch den gezielten Einsatz von verfahrenstechnischen und arbeitsorganisato-rischen Hilfsmitteln Arbeitszeit eingespart werden. Die Automatisierung von häufig wiederkehrenden Arbeitsvorgängen ist hierbei besonders zeitsparend.

Arbeitszeiteinsparungen können aber auch durch eine regelmässige Boxenpflege und Einstreu, korrekt eingestellte Steuerungseinrichtungen und häufig gereinigte Laufgänge erfolgen. Durch diese Massnahmen lässt sich die Arbeitszeit bei der Euterreinigung auf ein Minimum reduzieren (siehe Abb. 2). Ein Warteraum kann ebenfalls die Arbeitsorganisation deutlich verbessern.

Beim Melken sollte auf einen zügigen Ablauf beim Einlassen der Tiere, aber auch beim Auslass, geachtet werden. Dies kann durch rutschfeste Böden, gute Melkstandbeleuchtung und frisches Futter direkt nach dem Melken unterstützt werden. Idealerweise kann die Kuh den Melkstand gerade betreten und muss keine Absätze oder Stufen überwinden. Eine Tränke im Nachwartebereich ist ebenfalls vorteilhaft, da Kühe nach dem Melkvorgang grundsätzlich einen hohen Wasserbedarf haben.

Eine sehr effiziente Möglichkeit zur Steigerung der Melkleistung ist der Einsatz von mechanischen und elektronischen Melkhilfen. Kann zum Beispiel durch Einsatz einer Anrüstautomatik auf das manuelle Anrüsten verzichtet werden, lassen sich annähernd 20 % der Routinezeiten einsparen. Dies bedeutet im Gruppenmelkstand 2 x 4 eine Erhöhung der Melkleistung um fast fünf Kühe in der der Stunde. Mechanische und elektronische Hilfsmittel zur Automatisierung im einseitigen Gruppenmelkstand erleichtern zwar die Arbeit, verlängern aber gleichzeitig die anfallenden Wartezeiten beim Melken.

Schlussfolgerungen

Die Grundlage für jede gute Melkarbeit liegt in einer fundierten Ausbildung und einer hohen Motivation. Die ständige Lernbereitschaft und das Hinterfragen der eigenen Arbeitsroutinen sind ebenfalls vorteilhaft. Die schriftliche Planung der anfallenden Arbeiten ist für den Melker arbeitserleichternd. Der Kopf wird dadurch für Wesentliches freigehalten. Durch den Einsatz von Checklisten zur Unterstützung von Routinetätigkeiten und zur Qualitätssicherung kann der Betriebserfolg nachhaltig verbessert werden.

Der gezielte Einsatz von verfahrenstechnischen Hilfsmitteln bis hin zum Melkroboter bietet ebenfalls ein grosses Rationalisierungspotenzial. Dies ist aber meist mit hohen Kostenfolgen verbunden. Deshalb sind die kostengünstigen arbeitsorganisatorischen Optimierungsmassnahmen immer zuerst in die Betrachtungen einzubeziehen.

Kasten:

Am 20. Und 21. März findet bei Agroscope in Tänikon die 4. Tänikoner Melktechniktagung statt. Schwerpunkte sind dabei die Automatisierung rund ums Melken und weitere Fachinformationen rund ums professionelle Melken.

Kontakt: matthias.schick @agroscope.admin.ch