«Der Bergsturz in Randa im Walliser Mattertal 1991 war die eigentliche Geburtsstunde bei der Prävention von Naturgefahren in der Schweiz», sagte der Berner Geologe und Mineraloge Hans-Rudolf Keusen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Kantone wurden nach dieser Katastrophe verpflichtet, Gefahrenkarten zu erstellen. Mittlerweile sei die Gefahrenprävention in der Schweiz sehr weit fortgeschritten.

Besonders viele Risikogebiete befinden sich in den Gebirgskantonen. Im Berner Oberland zum Beispiel befindet sich sich der aktuelle Hotspot bei Kandersteg an der Flanke des Doldenhorns beim Spitzen Stein. Dort sind mehrere Millionen Tonnen Gestein seit einigen Jahren in Bewegung. Es kommt immer wieder zu Abbrüchen.

Anders als in Blatten

Anders als im Lötschental befindet sich die Gefahrenstelle ausserhalb des Siedlungsgebiets und auch nicht über einem Gletscher. Fachleute halten es für wenig wahrscheinlich, dass sich die drei instabilen Felspakete alle gemeinsam lösen. Als wahrscheinlicher wird ein Szenario mit mehreren Abbrüchen angesehen. Dabei könnte sich der Oeschibach stauen.

Der Spitze Stein wird seit mehreren Jahren eng überwacht, damit die Bevölkerung rechtzeitig alarmiert und bei Bedarf evakuiert werden kann. In den letzten Jahren wurden umfangreiche Wasserschutzmassnahmen am Oeschibach umgesetzt.

Die Behörden haben eine sogenannte Planungszone über das gefährdete Gebiet bis ins Dorf erlassen. Dort gelten Einschränkungen namentlich für das Bauen.

Bestens überwachter Hang

Auch in Graubünden drohen an einigen Stellen Fels- und Bergstürze. Der wohl bekannteste Fall liegt aktuell in Brienz. Die rund 80 Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes im Bündner Albulatal sind seit November wegen einer drohenden Steinlawine evakuiert.

Aber nicht nur das. Der ganze Berg über dem Dorf wird seit Jahren intensiv überwacht und ist laut Angaben der zuständigen Gemeinde Albula der «am besten überwachte Hang Europas».

Bereits im Frühling 2023 lösten sich rund 1,2 Millionen Kubikmeter Geröll und stoppten kurz vor der Siedlung. Auch damals wurden alle Einwohnenden frühzeitig evakuiert.

Dass dies nicht immer möglich ist, zeigt das Beispiel des Bergsturzes in Bondo. Acht Menschenleben forderte das Unglück am Piz Cengalo im Jahr 2017. An dessen Nordflanke lösten sich damals rund drei Millionen Kubikmeter Fels – in Blatten waren es 3,5 Millionen Kubikmeter. Der Berg ist weiterhin in Bewegung. Im Tal wurden umfangreiche Schutzmassnahmen getroffen.

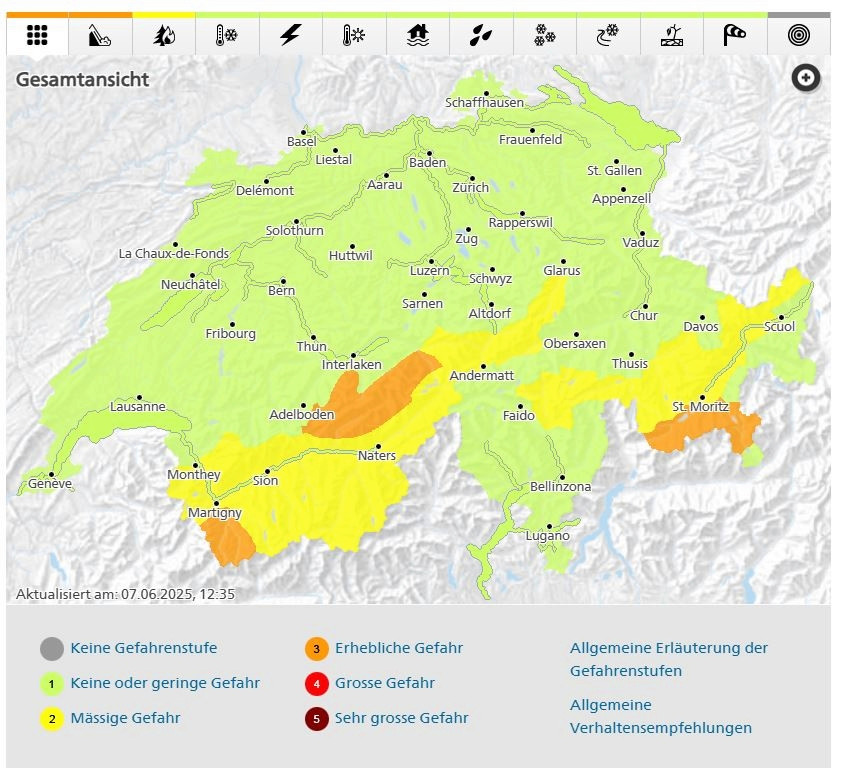

Ein Blick auf die interaktive Gefahrenkarte des Kantons Graubünden zeigt, dass es zahlreiche weitere Gebiete mit einer erheblichen Fels- und Bergsturzgefahr gibt. So unter anderen in Thusis, Andeer, Sufers, Splügen, Savognin, Mulegns, im Engadin bei Pontresina und Samedan, in Susch, Lavin und Zernez, im Puschlav, Bergell und Misox, im Bündner Oberland und nahe bei Chur in Felsberg.

Im Tessin werden einige gefährdete Gebiete überwacht. Darunter befindet sich der Berg Denti della Vecchia, der das Capriasca-Tal oberhalb von Lugano überragt und von dem vor etwa drei Wochen ein ganzer Teil abgerutscht ist.

Zu den Risikogebieten gehört ferner ein Teil des oberen Valcolla , wo die Kantonsstrasse wegen Erdrutschgefahr für den Verkehr gesperrt wurde. Darüber hinaus wird die Region Locarno mit dem Bavonatal und dem Maggiatal ständig überwacht, die bei den Unwettern im Juni 2024 verwüstet wurden.

Im Kanton Waadt gibt es nach Angaben der Behörden keine Gebiete, die einem so hohen Bergsturzrisiko ausgesetzt sind wie Blatten. Der Kanton verfüge weder über grosse Gletscher noch über bedeutende Permafrostflächen mit darunter liegenden Wohngebieten.

Im Hochgebirge geht zunehmend auch Gefahr von Gletscherseen aus, die sich in den letzten Jahrzehnten an verschiedenen Orten gebildet haben. Im Berner Oberland etwa entleert sich fast jeden Sommer der seit Jahren überwachte Faverges-See im Plaine Morte Gebiet Richtung Lenk.

Auch im Gebirgskanton Wallis gibt es zahlreiche Risikogebiete. Von den Behörden waren jedoch keine detaillierten Informationen dazu erhältlich. Die Dienststelle für Naturgefahren sei derzeit mit der Bewältigung der Folgen des Bergsturzes in Batten voll ausgelastet, hiess es auf Anfrage.

Hang- und Erdrutsche in den Voralpen

In den Voralpengebieten der Schweiz geht das Risiko eher von Hang- und Erdrutschen aus. So ist etwa die Lage im hangrutschgefährdeten Gebiet Hinterbergen/Gassrübi im luzernischen Vitznau weiterhin angespannt.

Dort war es im Juni 2024 zu einem grossen Hangrutsch gekommen. 300'000 Kubikmeter Erd- und Gesteinsmassen stürzten in die Tiefe. Acht umliegende Bauernhöfe mussten evakuiert werden.

Im Kanton Schwyz werden vor allem der Rossberg bei Goldau und der Schwarz Stock im Muotatal wegen möglicher Bergsturzgefahr schon länger überwacht. Bisher gebe keine Anzeichen für ein mögliches Grossereignis, sagt Geologe Lukas Inderbitzin vom kantonalen Amt für Wald und Natur.

Verheerende Überschwemmungen

Unwetter mit Starkregen haben in der Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen. So verursachten Ende Juni 2024 Unwetter im Tessin, Wallis und im Bündner Misox gewaltige Schäden Gebäuden, Betrieben und Verkehrswegen. Landesweit kamen mindestens zehn Menschen ums Leben.

Im August verwüstete der nach einem Unwetter über die Ufer getretene Milibach den Brienzer Ortsteil Aenderdorf. Unvergessen ist auch die verheerende Schlammlawine am Glyssibach in Brienz im Jahr 2005, welche riesigen Schaden an Gebäuden und Infrastruktur anrichtete und mehrere Menschenleben forderte.

Im Kanton Uri verursachen Hochwasser am meisten Schäden, wie die Fälle von 1977, 1987 und 2005 gezeigt haben. Sturz- und Rutschgefahren werden nach Angaben der Behörden mit einem Monitoring-System beobachtet, welches vor grösseren Ereignissen warnt. An rund 50 Stellen im Kanton Uri wird die Lage laufend überwacht.

Viele Häuser in Gefahrenzone

In der Schweiz ist jedes sechste Wohnhaus ist von einer Naturgefahr bedroht. Zu diesem Schluss kam die Zürcher Kantonalbank in einer im April veröffentlichten Auswertung der kantonalen Gefahrenkarten.

Die Gefahrenstufe ist dabei meist gering oder mittel. Jedes 125. Wohngebäude liegt jedoch in Zonen mit erheblichen Gefahren. Die Hauptgefahr geht von Hochwasser aus – mit deutlichem Abstand vor Rutschungen.

Besonders viele Häuser in Gefahrenzonen gibt es im Glarnerland: Fast die Hälfte der Wohngebäude ist hier mindestens einer Naturgefahr ausgesetzt. Es folgen die Kantone Wallis (36 Prozent), Schwyz (30 Prozent), Graubünden (29 Prozent) und St. Gallen (27 Prozent).