Forschende des Forschungsinstituts WSL haben erfasst, an wie vielen Tagen im Jahr die Bäume in der Schweiz wachsen. Eine längere Vegetationsperiode führt demnach nicht zu mehr Baumwachstum, sondern tendenziell zu weniger.

Bäume speichern in ihrem Holz über lange Zeit das Treibhausgas Kohlendioxid und vermögen so die Klimaerwärmung zu bremsen. Daher ist es wichtig, die Dynamik des Stammwachstums zu verstehen, und wie sich ein wärmeres Klima darauf auswirken könnte.

Ein Team unter Leitung der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) analysierte deshalb die täglichen Wachstumsraten von 160 Bäumen an 47 Standorten in der ganzen Schweiz.

Spitzenwachstum in April bis Juni

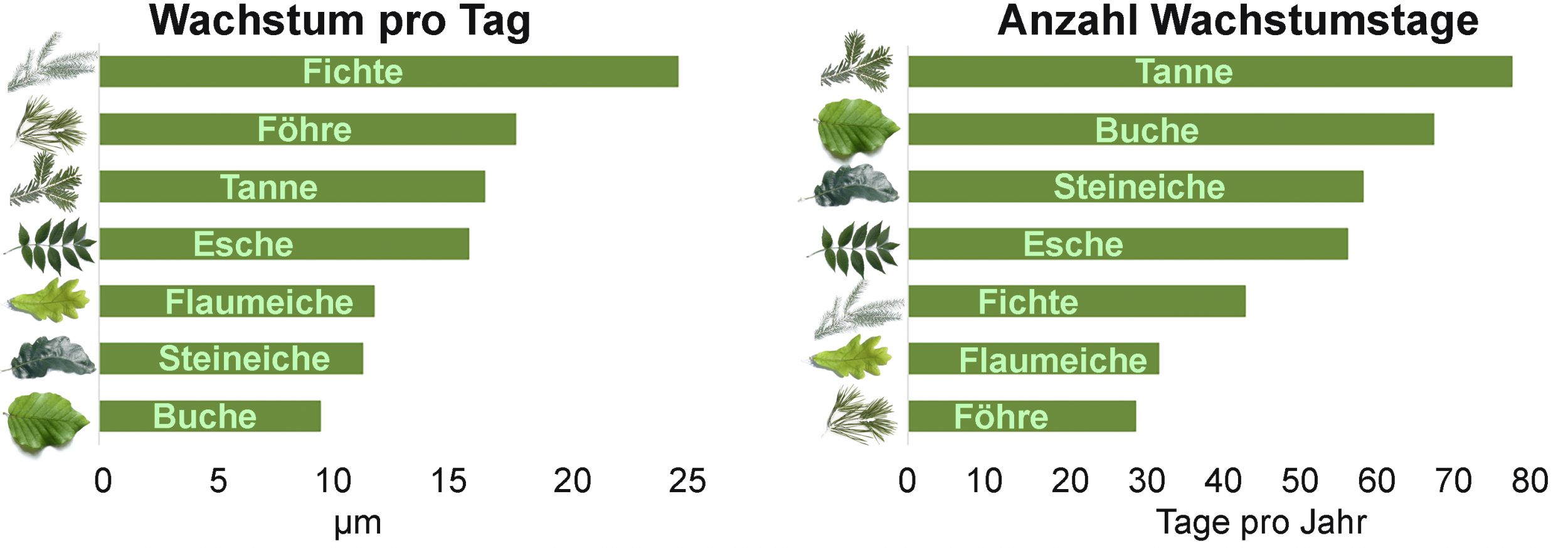

Im Fachmagazin «Ecology Letters» berichten die Forschenden um Sophia Etzold, dass die Bäume nur an wenigen Tagen während der Vegetationsperiode wuchsen. Die sieben untersuchten Baumarten wuchsen erstaunlicherweise im Schnitt nur an 29 bis 77 Tagen, was zwischen 12 und 30 Prozent der Vegetationsperiode ausmacht.

Im Allgemeinen wuchsen Bäume im Frühjahr zunehmend schnell, mit einem Spitzenwachstum in April bis Juni und einem meist starken Rückgang kurz vor der Sommersonnenwende. Die meisten Tage pro Jahr wuchs die Tanne, die wenigsten die Waldföhre. Die Fichte wiederum verzeichnete die grössten täglichen Wachstumsraten (25 µm/Tag), erreichte aber durchschnittlich nur 43 Wachstumstage pro Jahr.

Roman Zweifel, WSL

Längere Vegetationsperiode kein Vorteil

Im Zuge der globalen Klimaerwärmung haben sich die Vegetationsperioden zwar verlängert. Für den Holzzuwachs spielt dies aber kaum eine Rolle: Ein früher Wachstumsstart vor April, sowie ein spätes Ende nach Oktober führte gemäss der Studie sogar tendenziell zu geringerem Zuwachs, wie die WSL am Donnerstag mitteilte.

«Das ist im Kontext von steigenden CO2-Konzentrationen und der damit verbundenen Klimaerwärmung eine wichtige Erkenntnis», betont Roman Zweifel, Leiter des Messnetzwerks TreeNet, aus dem die Daten stammen. Die globale Erwärmung hat zwar die Vegetationsperiode, in der ausreichende Wachstumsbedingungen für unsere Bäume herrschen, verlängert. Dieser Vorteil kann aber den negativen Einfluss von Hitze und Trockenheit während der eigentlichen Wachstumsmonate April bis Juni nicht kompensieren.

Innere Uhr

Die Forscher gehen davon aus, dass die hiesigen Bäume einer inneren Uhr folgen. Das hat zur Folge, dass sich das Wachstum ab der Sonnenwende (ca. 21. Juni) verringert, auch wenn die äusseren Bedingungen noch gut sind. «Wir nehmen an, dass die abnehmende Tageslänge als Signal wirkt, um das Wachstum abzuschliessen und anderen Prozessen den Vorrang zu geben – beispielsweise der Verholzung der sekundären Zellwände, der Anlage von Früchte, Knospen und Reserven – womit der Baum sich auf den kommenden Winter vorbereitet», erklärt Sophia Etzold.

Für die untersuchten Arten bestimmt das jährliche Tageslängenmuster ein Zeitfenster für Wachstum. «Innerhalb dessen ist dann aber die Wasserverfügbarkeit in Luft und Boden entscheidend, ob die Bäume auch wirklich wachsen», halten die Forschenden fest. Ist die Luft oder der Boden zu trocken, wird das Stammwachstum gehemmt.

Roman Zweifel, WSL

Nadelbäume mehr betroffen

Weiter haben die Forscher herausgefunden, dass sich schlechte Wachstumsbedingungen wie Trockenheit und Hitze in der Hauptwachstumsperiode von April bis Juni kaum mehr kompensieren lassen. Das Wachstumsdefizit bleibt bis Ende Jahr in der Form eines schmaleren Jahrringes bestehen. Dies trifft generell Nadelbäume mehr als Laubbäume, da erstere in der Regel bis zu 30 Tagen später anfangen, Holz anzulegen und damit ein kürzeres Zeitfenster mit optimalem Wachstum haben.

Fichten in tieferen, trockeneren Lagen dürften auch deswegen in der gegenwärtigen Klimaentwicklung kaum eine Chance haben, lautet das Fazit der Studie. In höheren Lagen jedoch können höhere Temperaturen helfen, das optimale Wachstumszeitfenster besser zu treffen, weil kalte Bedingungen erwiesenermassen den Wachstumsstart verzögern.

Für die Kohlenstoff-Senkenleistung von Wäldern spielt es weniger eine Rolle, ob sich die Vegetationsperiode verlängert, sondern vielmehr ob sich Zeitfenster mit guten Wachstumsbedingungen auch in Zukunft noch einstellen werden.