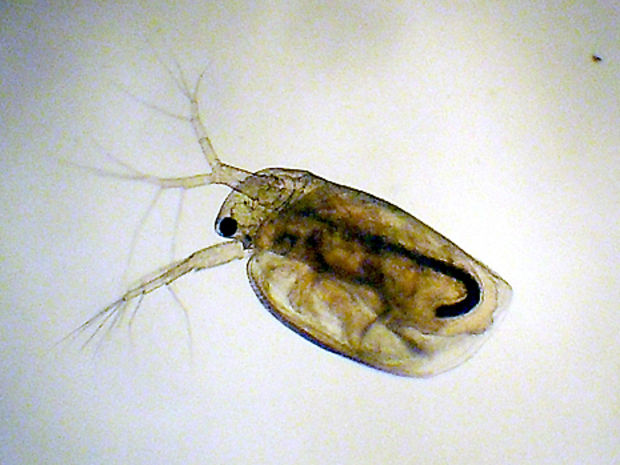

Wasserflöhe sind das wichtigste Fischfutter in Schweizer Seen. Forscher des Wasserforschung-sinstituts des ETH-Bereichs Eawag und der USA zeigen nun, dass sie genetisch an das Nahrungsangebot an ihrem Standort angepasst sind. Darum konnten mit der Überdüngung der Seen Immigranten die Vorherrschaft übernehmen.

In der Welt der Kleinsten in Schweizer Seen kam es nach dem Zweiten Weltkrieg zu dramatischen Umwälzungen: Die einheimischen Wasserflöhe, die zu den Krebsen gehören, wurden von Einwanderern verdrängt oder verschmolzen mit ihnen zu einem genetischen Einheitsbrei.

Als Ursache für die Übernahme wurde schon lange die Überdüngung der Seen aus Abwässern und Landwirtschaft vermutet. Nun bestätigten die Forscher um Piet Spaak experimentell, dass sich die Einwanderer tatsächlich besser vom erhöhten Nährstoffangebot profitieren und so die Einheimischen verdrängen konnten.

Dazu sammelten die Forscher Wasserflöhe beider Arten in diversen Schweizer und italienischen Seen. Dort ist die invasive Art auch heimisch, obwohl unklar ist, ob ihre Cousins in der Schweiz von dort stammen. Dann setzten sie die Krebschen einmal mit viel, einmal mit wenig Algennahrung in Glasfläschchen.

Italienische Wasserflöhe lieben viel Nahrung

Es stellte sich heraus, dass die invasiven Schweizer Wasserflöhe ein hohes Nahrungsangebot viel besser ausnützen konnten als die einheimischen oder die italienischen Krebschen, wie die Forschenden am Mittwoch im Fachblatt «Proceedings of the Royal Society B» berichteten. Die Einheimischen hingegen konnten besser mit Nahrungsknappheit umgehen, wie sie für die meisten Schweizer Voralpenseen ursprünglich typisch war.

Diese Unterschiede in der Futtereffizienz waren im Erbgut verankert. «Wasserflöhe sind genetisch an ihre Umweltbedingungen angepasst», sagte Spaak am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur sda. «Unsere Resultate betonen, dass der Mensch auch ungewollt in die natürliche Vielfalt eingreift», sagte er. Dieser Einfluss erstrecke sich auch auf den unsichtbaren Teil des Nahrungsnetzes im See.

Jurassic Park im See

Schon in früheren Studien hatten die Eawag-Forschenden genetische Veränderungen bei den Wasserflöhen beobachtet. Sie hatten hierzu Dauerformen aus dem Seesediment isoliert, die zum Teil bis zu hundert Jahre alt waren. Es entwickelten sich Mischformen und schliesslich jene neue Art, welche die erste verdrängte. Endgültig, wie sich zeigte: Auch als verschiedene Massnahmen die Seen viel sauberer machten, blieb sie verschwunden.