Welche Futterpflanzen eignen sich für höhere Lagen, wo extreme Wetterbedingungen und kurze Vegetationszeiten herrschen? Der Apenninschwingel wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Friedrich Stebler, dem ersten Direktor der späteren landwirtschaftlichen Forschungsanstalten als mögliche wertvolle Futterpflanze für das Alpgebiet beschrieben. Doch bisher war wenig über sein agronomisches Potential bekannt.

Höhenlage entscheidend

Forschende der Agroscope untersuchten das Vorkommen des Apenninschwingels und seine Vorlieben bezüglich Meereshöhe, Nährstoff- und Wasserhaushalt. Besonderes Augenmerk richteten sie auf die natürlich vorkommenden Hybriden, die er mit Wiesenschwingel und Raigras bildet. Vergleichende Anbauversuche in verschiedenen Höhenlagen sollten Hinweise auf eine mögliche züchterische Bearbeitung geben.

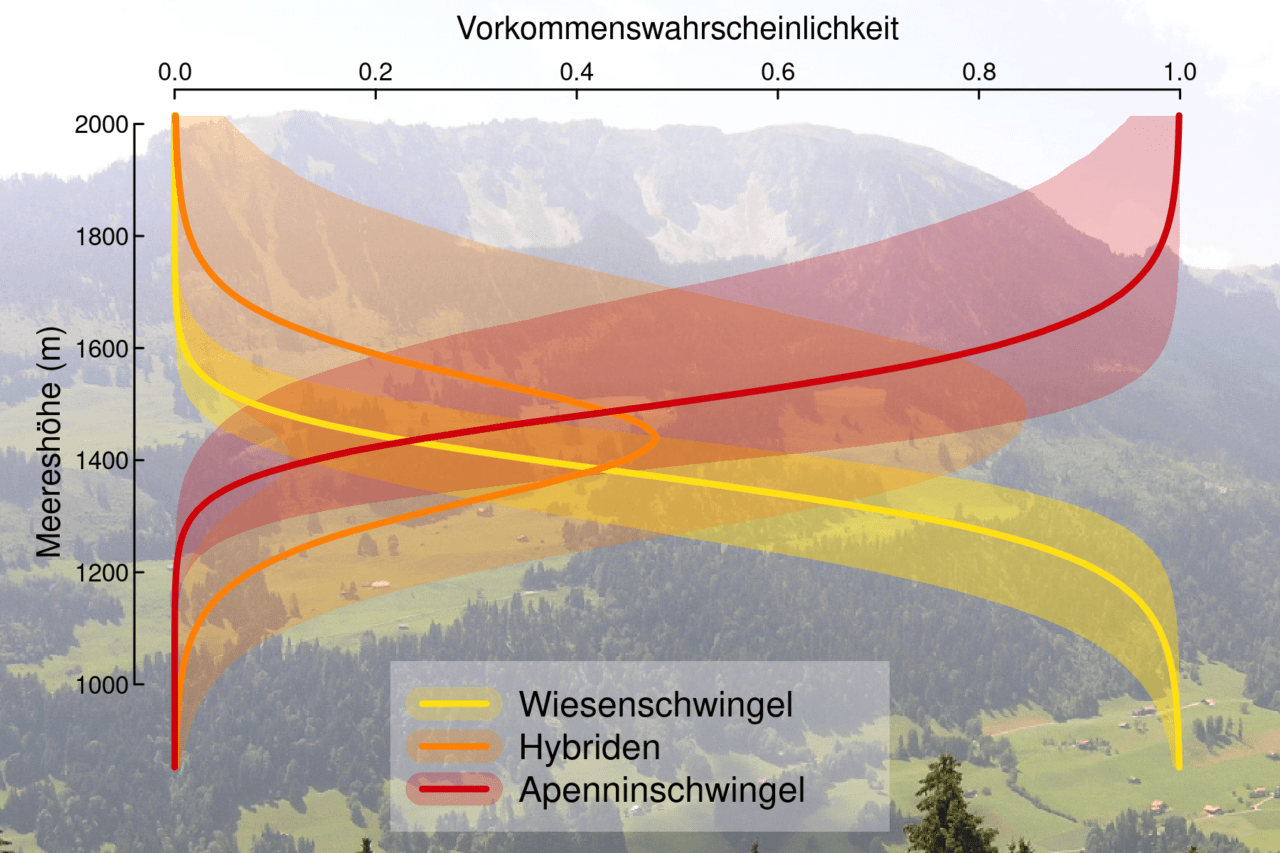

Es zeigte sich, dass Apenninschwingel in Alpweiden oberhalb 1500 m ü.M. weit verbreitet ist. Dabei bevorzugt er nähstoffreiche Standorte mit reichlicher Wasserversorgung. In mittleren Höhenlagen, speziell zwischen 1350 und 1450 m, wird er stark durch natürlich vorkommende Hybriden (Kreuzungsprodukte) von Apennin- und Wiesenschwingel konkurrenziert (siehe Grafik unten).

Üppige Kreuzungen

Solche Kreuzungen liessen sich auch einfach durch kontrollierte gegenseitige Bestäubung erzeugen. Die Hybriden wuchsen in Anbauversuchen oft um ein Mehrfaches üppiger als beide Elternarten (Heterosis-Effekt). An manchen Alp-Standorten traten die Hybriden, auch dank massiver klonaler Ausbreitung durch lange unterirdische Ausläufer, in geradezu invasivem Ausmass auf. «Solche Bestände erinnern an Italienisch-Raigras-Wiesen im Mittelland», schreiben die Forscher.

Der Apenninschwingel ist oberhalb 1500 m ü.M. weit verbreitet. In mittleren Lagen wird er stark durch Hybriden mit dem Wiesenschwingel konkurrenziert. In unteren Lagen ist der Wiesenschwingel am häufigsten.

Agroscope

Erstmals wurden auch Hybriden von Apenninschwingel und Raigras entdeckt und untersucht. Solche Gattungshybriden werden als Festulolium bezeichnet und gelten als züchterisch interessant, um Vorzüge der beiden Gattungen miteinander zu verbinden. Die entdeckten Festulolien sind vergleichsweise selten, doch können auch sie sich mit Rhizomen über mehrere 100 Meter ausbreiten. Sie sind eines der wenigen bekannten Beispiele, bei denen sich ohne Zutun des Menschen entstandene Festulolium -Hybriden in der Natur erfolgreich behaupten können.

Sterilität als Hindernis für die Vermehrung

Beide Hybridformen sind fast vollkommen steril, das heisst sie bilden keine Samen (siehe Kasten). Die nicht aufspringenden Staubbeutel sind das sicherste Merkmal, um sie zu erkennen. «Möchte man ihr agronomisches Potential nutzen, müssten Wege gefunden werden, um sie zu vermehren. So könnte die Verdoppelung der Chromosomensätze die Fertilität wiederherstellen», schreib die Forscher. Für die Verwendung in kleinflächigen Anbaunischen, etwa für die Sanierung von verunkrauteten Lägerstellen, wäre auch eine vegetative Vermehrung attraktiv.

Der Apenninschwingel und seine Verwandten

Der Apenninschwingel (Festuca apennina), auch Grossrispiger Wiesenschwingel (Festuca pratensis var. megalostachys) genannt, ist nahe mit dem Wiesenschwingel und dem Rohrschwingel verwandt. Der Apenninschwingel hat vier Chromosomensätze, d.h. er ist tetraploid (4x). Er hat doppelt so viele Chromosomensätze wie der Wiesenschwingel, der diploid (2x) ist.

Zwei Chromosomensätze des Apenninschwingels stammen vom Wiesenschwingel, die anderen zwei Chromosomensätze stammen von einer unbekannten Festuca-Art. Die Hybridformen, sowohl jene mit dem Wiesenschwingel wie auch jene mit dem Raigras, sind triploid und deshalb steril.

Zwanzig Herkünfte von Apenninschwingel aus neun verschiedenen Bergkantonen wurden gesammelt, in Isolation vermehrt und Saatgut in der Genbank eingelagert. Obwohl die Pflanzen im Mittelland mit dem Wiesenschwingel nicht mithalten konnten, waren die besten Herkünfte im Anbauversuch auf 1000 m ü.M. mit zunehmender Versuchsdauer empfohlenen Sorten von Wiesenschwingel ebenbürtig. Starke Keimruhe und hoher Samenausfall sind Eigenschaften, die bei einer möglichen züchterischen Bearbeitung verbessert werden müssten. «Die Ergebnisse unserer Versuche erlauben die Auswahl von geeignetem Ausgangsmaterial dafür», so die Forscher weiter.

Bearbeitung vielversprechend

«Das verbreitete Vorkommen des tetraploiden Apenninschwingels in den Alpweiden und seine gute Anpassung an hohe Lagen machen ihn zu einer Futterpflanze, die unsere Aufmerksamkeit verdient», so die Forscher weiter. Eine züchterische Bearbeitung scheine aufgrund der beobachteten Unterschiede zwischen Akzessionen vielversprechend. Sie könnte sich vorerst auf die Reduktion der Keimruhe konzentrieren, um seine Etablierung für Futter- oder Saatgutproduktion zu erleichtern.

Sterile, triploide Hybriden mit Wiesenschwingel sind häufig. Sie sind dank aussergewöhnlich hoher Heterosis sehr konkurrenzstark und können in mittleren Höhenlagen in unerwünschter Weise überhandnehmen. Dies trifft auf triploide Festulolium-Hybriden zwischen Apenninschwingel und Raigras nicht zu.

Fazit

- Der Apenninschwingel ist gut an hohe Lagen angepasst, dort dem Wiesenschwingel ebenbürtig und in Alpweiden weit verbreitet.

- Eine züchterische Bearbeitung ist vielversprechend und kann sich vorerst auf eine Reduktion der Keimruhe konzentrieren.

- Hybriden mit Wiesenschwingel sind häufig sehr konkurrenzstark, da sie deutlich wüchsiger sind als ihre Eltern (Heterosis-Effekt). Sie sind steril, können sich aber über Rhizome stark ausbreiten. In Weiden mittlerer Höhenlagen können sie in unerwünschter Weise überhandnehmen.

- Die neu entdeckten Hybriden mit Raigras sind eher selten, aber zu starker vegetativer Ausbreitung fähig.

- Um das enorme Potential der beiden Hybriden zu nutzen, könnte eine vegetative Vermehrung oder die Wiederherstellung der Fertilität durch Chromosomenverdoppelung angestrebt werden.

-> Den ausführlichen wissenschaftlichen Artikel gibt es hier