Ist die grosse Wolfsjagd gerechtfertigt oder nicht? Das ist laut dem «Tages Anzeiger» die zentrale Frage. Und diese Frage spaltet die Schweiz, seit Umweltminister Albert Rösti einen Teil der Tiere zum Abschuss freigegeben hat. Am 8. Dezember reichten Naturschutzorganisationen dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Die Jagd in Graubünden und im Wallis musste daraufhin teilweise gestoppt werden.

Wölfe dürften nur dann proaktiv geschossen werden, wenn ein klarer Bezug zu grossen Schäden gegeben sei, argumentieren die Naturschutzorganisationen – und verweisen auf neue Zahlen. Auf diese Zahlen bezieht sich der «Tages Anzeiger» in seinem Artikel. Diesen Zahlen zufolge sind Risse in Kantonen mit Wolfsrudeln im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel zurückgegangen.

Bestand in jüngster Zeit stark gewachsen

Der Bund werde die Daten erst im kommenden Jahr publizieren. Die dem «Tages Anzeiger» vorliegenden Zahlen stammten von den zuständigen kantonalen Fachstellen und wurden von der Gruppe Wolf Schweiz zusammengetragen. «Risse haben in den hauptsächlich betroffenen Kantonen abgenommen, obwohl der Wolfsbestand weiter zugenommen hat», sagt David Gerke von der Tierschutzorganisation gegenüber dem «Tages Anzeiger». In Glarus und im Tessin gebe es ein Rudel mehr, in Graubünden und in der Waadt zwei und im Wallis sogar fünf Rudel mehr.

Die Zahl der gerissenen #Nutztiere fällt dieses Jahr tiefer aus als im Vorjahr - trotz weiter angewachsenem #Wolfsbestand. Die Zahl der gerissenen Nutztiere pro #Wolf ist nochmals deutlich gesunken. #Herdenschutz wirkt. @tagesanzeiger@yannickw3https://t.co/5aOrekNSN9

— Gruppe Wolf Schweiz (@WolfSchweiz) December 30, 2023

Tatsächlich ist der Bestand in jüngster Zeit stark gewachsen. Heute leben hierzulande fast viermal mehr Wölfe als noch 2019. Entsprechend ist die Zahl der Risse von Schafen und Ziegen lange gestiegen, genauso wie der Druck der Bauern auf die Behörden. «Wir müssen die exponentiell wachsende Wolfspopulation unter Kontrolle bringen», schreibt Röstis Bundesamt für Umwelt auf Anfrage der Tamedia Zeitung. «Ohne Eingriff wird der Bestand unkontrolliert weiterwachsen.»

Im aktuellen Jahr, bevor Rösti das Tier zum Abschuss freigab, haben Risse jedoch wieder abgenommen. Die Gruppe Wolf geht davon aus, dass es in Kantonen ohne Rudel ähnlich viele Vorfälle gab wie im Vorjahr (151). Zählt man diese zu den bekannten Fällen in den sechs hauptsächlich betroffenen Kantonen dazu, kam es laut des «Tages Anzeigers» schweizweit zu 1’100 Rissen – ein Rückgang von fast 26 Prozent.

4 Risse pro Wolf

Wenn man das Wachstum des Bestandes mit einrechnet, gehe der Trend schon länger in diese Richtung. Um die Jahrtausendwende gab es durchschnittlich über 40 Risse pro Wolf. Danach sank der Wert drastisch, weil die wenigen Tiere damals gut mit Herdenschutz-Massnahmen in Schach gehalten werden konnten. Nach einem erneuten Anstieg bis etwa 2009 gelang es wieder, den Wert kontinuierlich zu senken. Heute gibt es nur noch 4 Risse pro Wolf, steht im Artikel.

«Der Herdenschutz wirkt, auch wenn er nicht alle Probleme löst», sagt Gerke weiter gegenüber dem «Tages Anzeigers». Die Gruppe Wolf halte gezielte Eingriffe gegen schadenstiftende Rudel oder Leittiere für notwendig, die proaktive Grossjagd auf Wölfe aber für unverhältnismässig.

«Ohne guten Herdenschutz geht es nicht»

1995 kam es zu den ersten grösseren Schäden an Nutztieren durch den Wolf. Seither haben Betroffene und Behörden verschiedene Massnahmen ausprobiert. Als besonders wirksam gelten inzwischen Herdenschutzhunde und elektrische Zäune, häufig auch in Kombination mit einer Behirtung. «Ohne guten Herdenschutz geht es nicht», sagt auch das Bundesamt für Umwelt. Aber nicht jede Alp könne geschützt werden, weshalb es die präventive Regulierung des Wolfsbestands brauche.

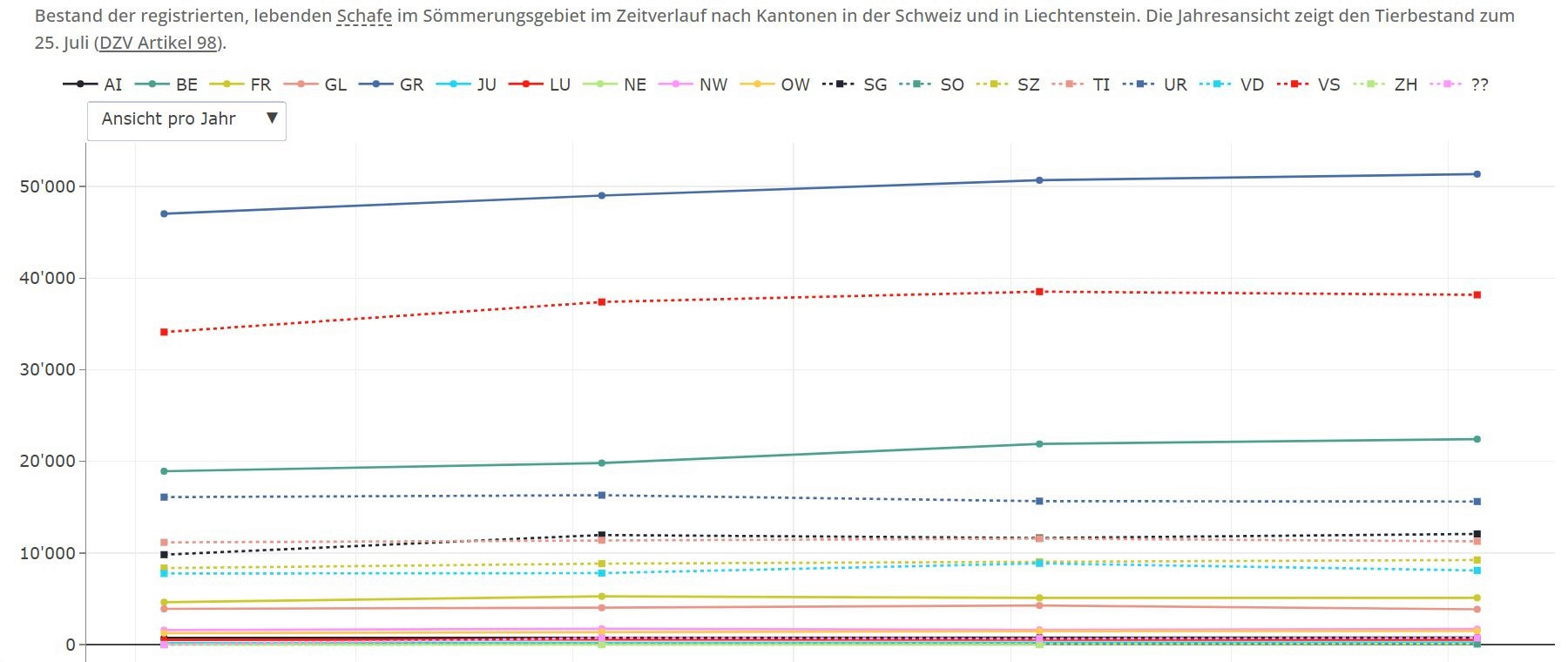

Befürworter dieses Vorgehens argumentieren bei einem Rückgang von Rissen zuweilen auch mit dem Verhalten der Bäuerinnen und Bauern. Diese würden aus Angst immer weniger Nutztiere zur Sömmerung auf Weiden und Alpen treiben. Die Schweizer Tierstatistik ausgewertet vom «Tages Anzeiger» zeigt jedoch genau das Gegenteil: In den letzten Jahren wurden immer mehr Schafe und Ziegen auf die Alp gebracht und 2023 praktisch gleich viele wie 2022, als es viel mehr Risse gab.

Die Jahresansicht zeigt den Tierbestand zum 25. Juli.

Quelle: Identitas AG, Tierstatistik

Krankheiten und Unfälle weitaus häufigere Todesursachen

Die Kantone geben nicht in jedem Fall an, ob die Risse in einem Sömmerungsgebiet aufgetreten sind oder nicht. Dort passieren zwar die meisten Vorfälle, aber nicht alle. Doch selbst wenn man alle Risse des ganzen Jahres berücksichtigt, waren Wölfe 2023 nur für einen kleinen Teil der Todesfälle während des Alpsommers verantwortlich, in St. Gallen beispielsweise für 12 und in Graubünden für 21 Prozent. Krankheiten und Unfälle wie Abstürze, Steinschlag oder Blitzschlag sind die weitaus häufigeren Todesursachen.

Trotzdem bleiben Wolfrisse für betroffene Bäuerinnen und Bauern ein gravierendes Problem, so der «Tages Anzeiger». Nutztierhalter seien jedoch nicht verpflichtet, Massnahmen zum Herdenschutz zu ergreifen – obwohl deren Nutzen belegt ist. Gemäss einer Studie der Raubtier-Forschungsstelle Kora und der landwirtschaftlichen Beratungszentrale Agridea wirken die bisher angewendeten Schutzmassnahmen (Herdenschutzhunde, Abschüsse von schadenstiftenden Einzelwölfen) in den meisten Fällen.

Im Wallis, wo der Ausbau des Herdenschutzes noch nicht so weit fortgeschritten ist wie in Graubünden, nahmen die Vorfälle 2023 viel weniger stark ab. Zudem wurden 80 Prozent der getöteten Tiere auf ungeschützten Alpen gerissen. Im Kanton St. Gallen wiederum geschahen fast alle Risse auf ein und derselben Alp in einem eidgenössischen Jagdbanngebiet. Die beiden Beispiele zeigen: Wirklich effektiv ist wohl nur eine Kombination aus Herdenschutz und Regulierung, ist sich der «Tages Anzeiger» sicher.

https://www.wochenblatt-dlv.de/regionen/schwaben/wolf-zeit-handeln-572624