Eurasische Wölfe werden mit etwa zwei Jahren geschlechtsreif. Paarungszeit ist vom Spätwinter bis in den März. Die Tragzeit dauert ungefähr neun Wochen. Ein Wurf besteht meist aus vier bis sechs Welpen, die vom gesamten Rudel großgezogen werden. Nach ein bis drei Jahren verlassen die Jungtiere ihr Rudel, siedeln sich in einem neuen Revier in der Nähe ihres alten Rudels an oder wandern fort.

Photocech

Ende Januar dieses Jahres habe es in der Schweiz 36 Rudel gegeben, steht im Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Das ist ein Rudel mehr als zu Beginn der ersten Phase der präventiven Wolfsabschüsse Anfang Dezember 2023.

2016 erst 2 Rudel

Zuvor war die Zahl der Wolfsrudel in der Schweiz von Jahr zu Jahr stark angestiegen, wie eine im Bericht abgebildete Grafik zeigt. Noch im Jahr 2016 waren in der Schweiz nur zwei Schweizer und ein grenzüberschreitendes Rudel festgestellt worden. Die Grafik zeigt, wie die Wachstumskurve am Schluss abflacht.

Am 1. Dezember 2023, zu Beginn der ersten Phase der proaktiven Regulierung, wurden 35 Wolfsrudel gezählt: 25 vollständig in der Schweiz und 10 grenzüberschreitend. Weiter wurden im Jahr 2023 mindestens 122 Wolfswelpen geboren. Ende des Jahres 2023 wurde ein neues Rudel festgestellt, wodurch die Gesamtzahl der Wolfsrudel per Ende 2023 auf 36 anstieg. Nach der Regulierungsperiode 2023/2024 verblieben 35 Rudel (25 in der Schweiz, 10 grenzüberschreitend). Insgesamt wurden 314 Wölfe nachgewiesen, entweder durch genetische Identifizierung oder durch Beobachtung von Welpen.

320 Wölfe nachgewiesen

Im ersten Halbjahr 2024 bildeten sich wiederum neue Rudel. Am 1. September 2024, zu Beginn der proaktiven Regulierungsperiode, wurden 38 Wolfsrudel gezählt: Weiter wurden mindestens 139 Welpen geboren. Ende des Jahres 2024 wurde ein neues, grenzüberschreitendes Rudel entdeckt, wodurch die Gesamtzahl der Wolfsrudel per Ende 2024 auf 39 anstieg.

Nach der Regulierungsperiode 2024/2025 verbleiben 36 Rudel (25 in der Schweiz, 11 grenzüberschreitend). «Insgesamt wurden 320 Wölfe nachgewiesen, entweder mittels genetischer Nachweise oder als beobachtete Welpen», so das Bafu.

130 Wölfe proaktiv abgeschossen

Die eidgenössischen Räte beschlossen im Dezember 2022, das Jagdgesetz zu lockern und die präventive Regulierung des Wolfsbestands einzuführen. Die erste Regulierungsphase dauerte von Dezember 2023 bis Ende Januar 2024.

Von Anfang September 2024 bis Ende Januar dieses Jahres hatten die Kantone zum zweiten Mal Gelegenheit, Wölfe abschiessen zu lassen, bevor sie Schäden anrichten. Die Kantone mussten dafür beim Bafu Gesuche zur Regulierung der Wolfsrudel einreichen.

Schäden an Nutztieren

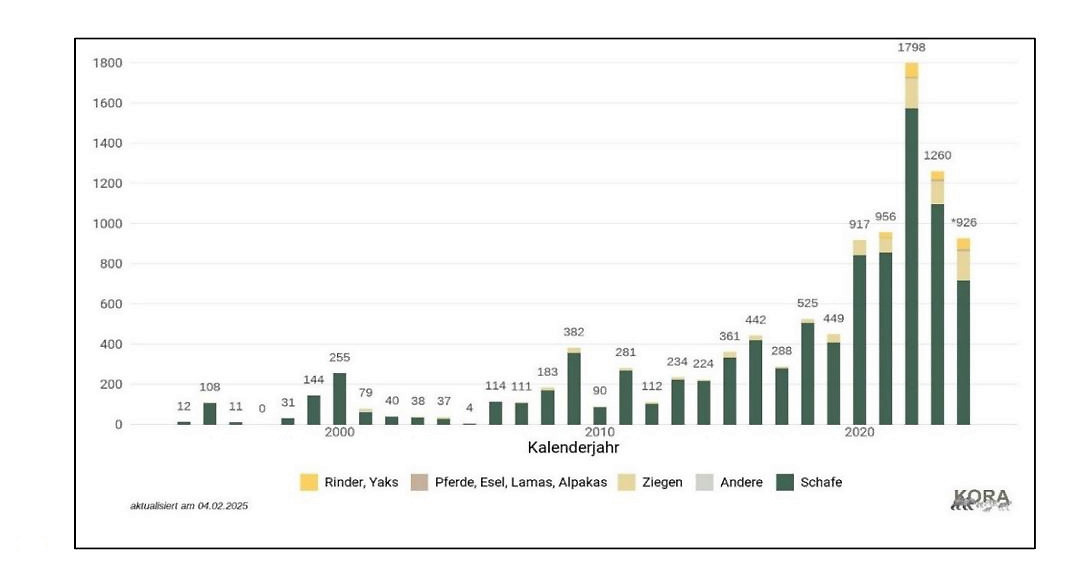

Der Wolf kehrte 1995 in die Schweiz zurück. Die Raubtiere jagten dabei auch Nutztiere. Gemäss Bericht des Bafu gibt in den vergangenen 30 Jahren folgende Entwicklungen:

- In den ersten 15 Jahren der Wolfspräsenz in der Schweiz zwischen 1995 und 2009 traten immer Schäden auf; allerdings mit hoher Variabilität von Jahr zu Jahr. Ab 2010 stiegen die Schäden kontinuierlich an. Diese Zunahme ist gemäss Bafu verknüpft mit der Entwicklung des Wolfsbestandes.

- 2022 wurde die bislang höchste Schadenzahl erreicht.

- 2023 und auch 2024, hier die Zahlen für November und Dezember noch fehlen, liegen tiefer. Die Zahlen nähern sich den Schadenzahlen 2020/21 mit einem Wolfsbestand in der Schweiz von damals 10 bis 15 Rudeln. «Dieser Knick in der Entwicklung kann einerseits mit der Regulierung verknüpft werden, die bereits seit 2021 (tiefere Schadenschwellen) und ab 2023 mit der Einführung der proaktiven Regulierung gestärkt wurde. Die Rudel meiden möglicherweise vermehrt die Nähe zum Menschen und damit die Nutztiere», heisst es im Bericht. Andererseits dürfte ein zusätzlicher Schutzeffekt des ab 2022 mit mehr finanziellen Mitteln ausgestatteten Herdenschutzes wirksam sein.

- Unter den Nutztieren sind die Schafe die Hauptbeutetiere des Wolfes. Dies folgt gemäss Bafu aus der hohen Anzahl an gehaltenen Schafen (im Vergleich beispielsweise zu Ziegen), ihrer leichten Jagdbarkeit selbst für einen Einzelwolf und ihrem Herdenverhalten.

Vom Bafu vergütete Schäden von Wölfen an Nutztieren aufgeteilt nach Nutztierarten. Für das Jahr 2024 sind die Daten nur bis Oktober berücksichtigt.

Bafu

Winter 2024/25 kein reaktiver Abschuss

2023/2024 stimmte das Bafu gemäss einer Mitteilung vom Dienstag dem Abschuss von insgesamt rund hundert Wölfen zu. Die Kantone erlegten bis Ende März 2024 55 Wölfe – 38 präventiv und 17 Wölfe reaktiv. Mit reaktiven Abschüssen ist gemeint, dass es Tiere sind, die vor dem Abschuss Schaden anrichteten.

Für die Zeit von September 2024 bis Ende Januar dieses Jahres bewilligte das Bafu den Abschuss von rund 125 Wölfen. Tatsächlich wurden 92 Wölfe präventiv abgeschossen und kein einziger reaktiv. Das BAFU hat der Entnahme von neun Rudeln unter Auflagen zugestimmt. Die Kantone hatten alle Anträge mit unerwünschtem Verhalten des Rudels begründet. Gemäss den Informationen der Kantone könnten sich drei Rudel aufgrund von Abschüssen aufgelöst haben.

In beiden Regulierungsphasen wurden zwölf respektive dreizehn Rudel als unauffällig eingestuft, und es gingen keine Abschussgesuche der Kantone ein. Im vergangenen Winter lehnte das Bafu ein Gesuch um proaktive Teilregulierung eines Rudels ab.

Nur wenige Fehlschüsse

Im Bericht ist auch die Rede von Fehlabschüssen. So wurde 2023 ein Herdenschutzhund abgeschossen, und im Jahr 2024 wurden drei Luchse getötet. Zudem wurden zwei Mal Wolf-Elternteile abgeschossen, welche für den Abschuss nicht freigegeben worden waren.

Das Bafu wertet dies als kleine Zahl von Fehlabschüssen. Die Kantone gingen mit der gebotenen Sorgfalt vor. In diesem Jahr wurden laut Bafu in der Schweiz 320 Wölfe nachgewiesen, nach 314 am Ende der ersten Regulierungsperiode 2023/2024.

Erst eine Zwischenbilanz

Das schnelle Wachstum der Wolfspopulation in der Schweiz konnte gestoppt werden, und die

Zahl der Rudel hat sich stabilisiert, hält das Bafu fest. «Die Wolfsregulierung gemäss dem angepassten Recht zeigt erste Wirkung», lautet die Bilanz. Das Fazit ist gemäss Mitteilung als Zwischenbilanz zu verstehen: Wie sich die Anzahl Wölfe und Rudel längerfristig weiterentwickelten, werde sich erst nach mehreren Regulierungsperioden zeigen.

Auch wie sich die Regulierungen auf das Verhalten der Wölfe auswirkten, lasse sich noch nicht beurteilen. Klar sei auch, dass ein guter Herdenschutz eine wichtige Stütze des Wolfsmanagements bleibe und helfe, Schäden an Nutztieren zu verhindern. Das Wolfsmanagement bleibe eine Daueraufgabe.

Auch die Gruppe Wolf Schweiz schrieb am Dienstag in einer Reaktion, eine langfristige, neutrale wissenschaftliche Begleitung der Wolfsregulierung sei unabdingbar. Noch brauche es weitere Analysen. Weil es in vielen Regionen der Schweiz heute eine flächige Besiedlung des Wolfs gebe, sei das gebremste Bestandeswachstum wohl nur zum Teil auf die gelockerten Abschussvoraussetzungen zurückzuführen. Der Wolf reguliere sich selber – wo ein Rudel lebe, siedle sich kein anderes an.