Arnaud Rochat fordert seine Berufskolleginnen und Berufskollegen dazu auf, Heu- und Mistgabeln an Kreiseln und Denkmälern anzubringen.

Arnaud Rochat/ zvg

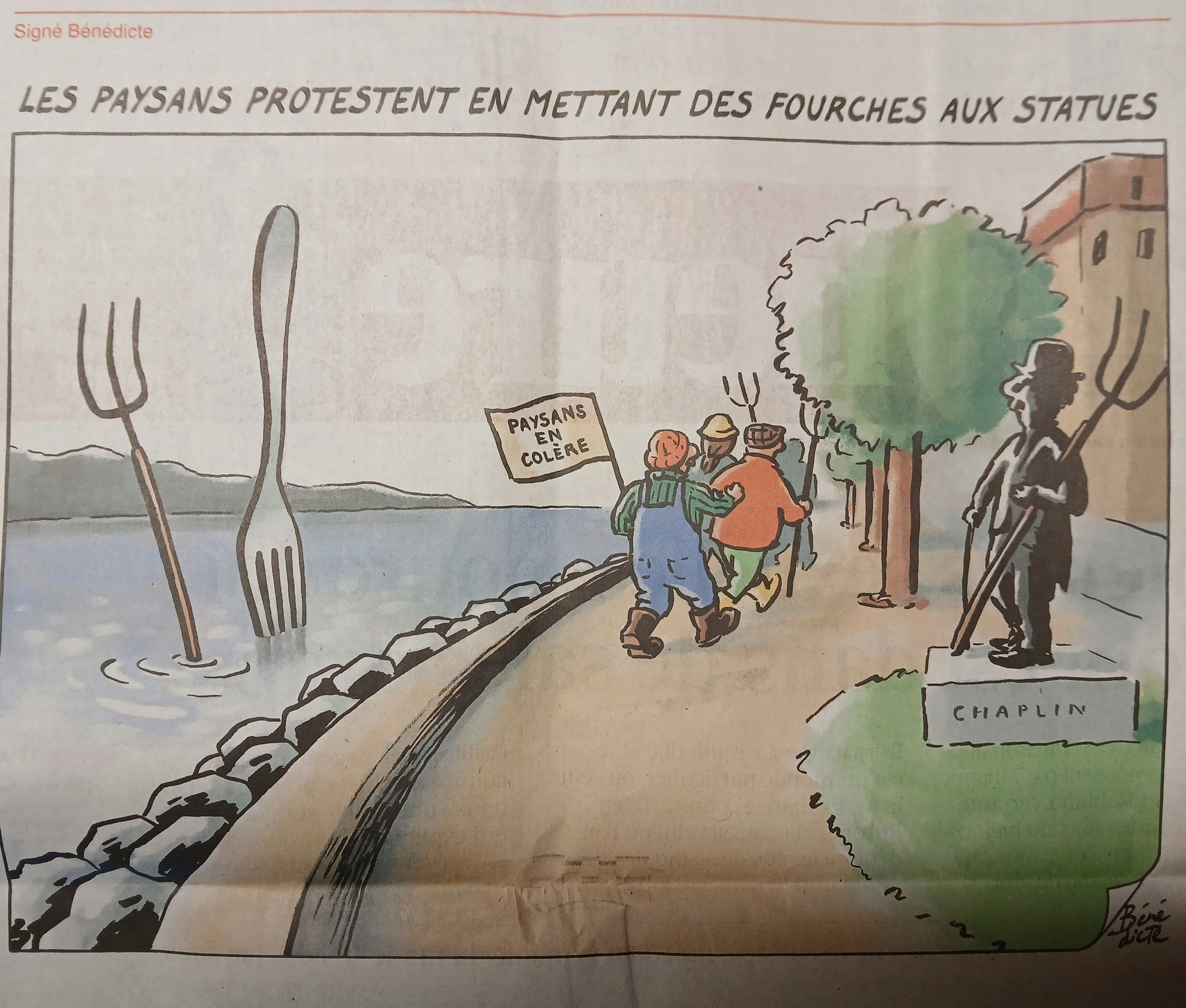

Der Westschweizer Bauernprotestler Arnaud Rochat hat am Montag auf Facebook zu einer Aktion mit Heu- und Mistgabeln aufgerufen, die an Denkmälern, Ortsschildern und Kreiseln als Zeichen des Zorns über die Inaktivität gewisser Kreise aufgestellt werden sollen. Die Gruppe «Révolte agricole Suisse» hat Rochats Post dann geteilt.

Nicht gut für Ritter

Bereits sind beim «Schweizer Bauer» Meldungen aus der Bevölkerung eingegangen, die sagen, dass die Gabel als Waffe empfunden wird, wie sie vor mehreren Hundert Jahren in den Bauernkriegen eingesetzt worden sei, und dass diese Aktion der Wahl von Markus Ritter in den Bundesrat nicht helfe.

Die Zeitung «24 Heures» hat bereits eine Karikatur der Aktion publiziert.

Arnaud Rochat/ zvg

Rochat hat zugleich einen Katalog an Forderungen publiziert. Unter anderem sollen die den Bauern ausbezahlten Produzentenpreise so weit steigen, dass ein Stundenlohn von 40 Franken möglich ist. Gerechte und transparente Margen, ein verbessertes Importregime, ein Verzicht auf die Einführung von Digiflux und auf die Einführung der obligatorischen Impfung der Kälber gegen die Grippe sind weitere Forderungen.

Das sind die Forderungen

1. Faire und gerechte Entlohnung :

- Die an die Produzentinnen und Produzenten gezahlten Preise erhöhen, um die Produktionskosten mit einem Stundenlohn von 40 Franken pro Stunde zu decken.

- Bauernfamilien sollen vom Verkauf ihrer Produkte leben können und nicht von Direktzahlungen.

- Faire und transparente Margen von den Produzenten bis zu den Konsumenten.

- Besserer Schutz der Schweizer Produktion durch eine bessere Steuerung der Importe.

2. Stabilität der Agrarpolitik und Verringerung des Verwaltungsaufwands :

- Recht auf Fehler (Unschuldsvermutung und nicht schuldig).

- Keine neuen Massnahmen bis 2030.

- Abschaffung des tagesaktuellen BVD-Status. (Der Landwirt muss benachrichtigt werden und der Veterinärdienst muss die Änderung des Status begründen können).

- Keine Einführung von Digiflux oder Satellitenüberwachung.

- Berücksichtigung des Wohlergehens des Landwirts und nicht nur des Wohlergehens der Tiere oder der Biodiversität.

- Bewahrung des Handzertifikats für den Viehtransport (z. B. Almen).

- Keine Behandlungspflichten (Impfstoff gegen Lungenentzündung für Kälber).

«Wir sind der Ansicht, dass es für Landwirte und Landwirtinnen nicht mehr sozialverträglich ist, unter den Bedingungen zu arbeiten, die uns heute auferlegt werden!», schreibt die Organisation. Révolte agricole Suisse

An der Agrarpolitik aber soll nichts geändert werden bis 2030. Im Bereich des administrativen Aufwands soll ein Recht auf Irrtum eingeführt werden, sodass man bei einem Verstoss gegen eine Richtlinie als unschuldig bzw. nicht schuldig gelte.

Gruppe ging bei Preisen in die Offensive

Bereits im Winter 2024 ging «Révolte agricole Suisse» in die Offensive. Die Gruppe forderte bessere Preise für ihre Produkte. «Wir Bauern haben genügend lange nach Lösungen gefragt. Und alle sagen, es geht nicht. Deshalb werden wir jetzt in jedem Punkt konkrete Lösungen aus der Basis bringen. Wir fangen mit dem wichtigsten Punkt an, den Preisen», sagte Landwirt Christian Hofmann, Mitglied von «Révolte agricole Suisse», Ende Januar 2024 zu schweizerbauer.ch. Die Bewegung lasse sich nicht mehr aufhalten. Die Gruppe forderte «richtige Partnerschaften» mit den verschiedenen Akteuren der Lebensmittelbranche. «Wir wollen einen ausgeglichenen, fairen Markt. Die Schweiz soll das erste Land mit geteilter Marge sein», führte Hofmann aus.

Der Vorschlag von «Révolte agricole Suisse» sah vor, dass die Detailhändler 0,738% ihres Umsatzes vom tertiären Sektor zum primären Sektor übertragen sollen. Das wären 500 Millionen Schweizer Franken. « Diese Übertragung würde die Handelsbilanz ausgleichen, ohne den Konsumenten zu belasten. Und es würde gleichzeitig die wirtschaftliche Situation beim Handel nicht gefährden», teilte die Organisation Ende Januar mit.

Nebst dem Übertrag schlug die Gruppe einen Index vor. Durch eine Indexierung der Preise sollen Inflation und Disparitäten zwischen den Sektoren korrigiert werden. «Die Schweiz könnte das erste Land der Welt werden, bei dem die Landwirtschaft von einem fairen Markt profitiert, ohne den Geldbeutel des Konsumenten zu belasten», hiess es weiter.

«Für Wirtschaft leicht verkraftbar»

Die finanziellen Mittel würden wieder in den Wirtschaftskreislauf fliessen, hielt «Révolte agricole Suisse» fest. «Da die Landwirtschaft unternehmerisch und nicht kapitalistisch ist, würden diese finanziellen Mittel sofort in die lokale Wirtschaft investiert, was Beschäftigung, Innovation, Instandhaltung und Anpassung der landwirtschaftlichen Infrastrukturen fördert», teilte die Gruppe mit

«Révolte agricole Suisse» hielt fest, dass eine Erhöhung der Produzentenpreise um 10 Prozent für die Wirtschaft «leicht verkraftbar» sei. Dies deshalb, weil die Detailhändler nicht die einzigen Abnehmer sind. «Es ist unerlässlich, diese Handelsbeziehungen auszugleichen, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit und den sozialen Frieden zu bewahren», warnte die Gruppe.

Blockaden angedroht

«Révolte agricole Suisse» forderte die Branche auf, über die Vorschläge zu diskutieren. «Die Umsetzung eines fairen Marktes mit einer gerechten Aufteilung der Gesamtmarge zwischen den Produzenten, Vermittlern und dem Vertrieb ist unvermeidlich», hiess es in der Mittelung von Januar 2024.

Und bereits damals gab die Gruppe eine Warnung heraus. «Blockaden sind möglich, wenn die Akteure und Marktpartner nicht auf unsere Lösungen eingehen. Aber eigentlich wollen wir nicht unsere Traktoren zeigen, das brauchen wir nicht», sagte Christian Hofmann im Interview mit «Schweizer Bauer».

Aber die eigentliche Diskussion, die wir führen müssten, geht viel tiefer: Wie soll die Landwirtschaft in der Schweiz überhaupt aussehen? Welche Betriebsgrössen (Fläche, GVE oder eine andere Einheit) sind notwendig, damit Bauern nicht nur überleben, sondern auch sinnvolle Investitionen tätigen können – ohne sich dabei in eine Spirale der Überinvestition zu begeben? Ist die heutige Berechnung der Direktzahlungen nach Fläche und GVE noch zeitgemäss, oder wäre die SAK (Standardarbeitskraft) und ein maximaler Höchstbeitrag unter CHF 100'000.- eine gerechtere Grundlage?

Die entscheidende Frage lautet weiter: Wollen wir Gleichheit oder Gerechtigkeit im Direktzahlungssystem?

Aktuell profitieren grosse Betriebe überproportional stark von den Direktzahlungen – einfach weil sie mehr Fläche oder mehr Tiere haben. Ist das gerecht? Wohl kaum. Gleichzeitig wird uns in jeder Werbung suggeriert, dass es gerade die kleinen bäuerlichen Familienbetriebe sind, die wir erhalten wollen. Aber genau diese Betriebe kämpfen ums Überleben, während Grossbetriebe mit Skaleneffekten wirtschaftlich oft ohnehin besser dastehen – und dennoch den grössten Anteil der Direktzahlungen einstreichen.

Hier müssen wir umdenken:

Direktzahlungen sollten gezielt kleine Betriebe stärken, denn diese sind es, die besonders gefährdet sind und die Vielfalt der Schweizer Landwirtschaft ausmachen.

Grossbetriebe hingegen profitieren bereits von Effizienzgewinnen durch ihre Grösse – sie sollten deshalb weniger Direktzahlungen pro Hektar oder GVE erhalten. Wer mehr Fläche oder mehr Tiere bewirtschaftet, kann dies in der Regel kosteneffizienter tun, weshalb eine gleichmässige Subventionierung pro Einheit genau das falsche Anreizsystem ist (Flächenbeiträge, Tierwohlbeiträge usw.).

Wir brauchen ein System, das nicht pauschal nach Fläche oder Tierzahl verteilt, sondern nach betrieblicher Realität und gesellschaftlichem Mehrwert. Wenn wir wirklich eine diverse und lebendige Landwirtschaft wollen, dann darf es nicht sein, dass sich das System vor allem für Grossbetriebe lohnt, während kleinere Betriebe unter Druck geraten.

Es braucht eine mutige Reform, die sich nicht an reinen Zahlen, sondern an der Realität der Schweizer Landwirtschaft orientiert. Denn am Ende geht es nicht um Gleichheit, sondern um echte Gerechtigkeit.

Klar ist: Wir müssen das Direktzahlungssystem grundlegend umbauen. Es kann nicht sein, dass am Ende die grössten Prämienjäger profitieren – Betriebe, die am meisten Hochstammbäume, überdimensionierte BFF-Flächen oder die höchsten Tierwohlprämien anhäufen, ohne dass dies zu einer wirtschaftlich tragfähigen Landwirtschaft führt. Direktzahlungen müssen dahin gehen, wo produktive, wirtschaftende, kleine Betriebe tatsächlich einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten – nicht als Belohnung für reine Flächen- oder GVE Massnahmenoptimierung.

Das nur kleine Betriebe von DZ profitieren sollen, halte ich für Mumpitz. Wer ist klein, wer ist gross? Wer setzt die Grenze und wo? Für die ganze Schweiz, oder jeder Kanton?

Der angeblich kleine sowie der angeblich grosse muss pro Einheit gleich viel Leistungen erbringen um DZ zu erhalten..

Der der gerade über der Grenze ist, wird immer jammern.

Viel wichtiger wäre die Frage, wie sieht es volkswirtschaftlich aus? Was kommt den Steuerzahler am Ende günstiger mit DZ und den Schundpreisen, oder gerechte Preise ohne DZ.

Denn dann ist es so, wer viel leistet, der hat viel. Wer Innovativ ist, der kann mehr erwirtschaften, ganz gleich welche Grösse. Nur könnte der Bund, nicht mehr so viel Macht über die Produktion ausüben.

Ich frage mich, warum man nicht einmal darüber debattiert. Das andere ist nur eine Neid Debatte.

Noch etwas zum Schluss:

Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man umsonst.

Ziel der AP 2030 und der Agenda 2030 sind alle unter admin.ch der Schweizer Eidgenossenschaft einsehbar. Für jedermann, deshalb informiert euch selbst anstatt nur andere zu kritisieren.......