Der Schweizer Schweinemarkt leidet seit Monaten an einem Angebotsüberhang. Im November wurden Marktentlastungsmassnahmen ergriffen. Diese haben gemäss Branche Wirkung gezeigt. Die Abzüge für in den Fonds werden spätestens Mitte März eingestellt. Die Gelder werden für den Export eingesetzt.

Eigentlich sollte sich der liberale Schweinemarkt selbst regulieren. «Angebot und Nachfrage an Ferkeln für die Mast und an Schlachtschweinen bestimmen in jedem Teilmarkt den Preis», schreibt die Branchenorganisation Proviande. Der Schweinezyklus charakterisiert denn auch den Markt: Bei hohen Preisen dehnten die Bauern die Produktion aus, bei tiefen Preisen steigen Schweinehaltende aus der Produktion aus.

Nicht so im 2022. Dieses wird als düsteres Jahr in die Schweizer Schweinemarktgeschichte eingehen. Der Markt verlor vollständig sein Gleichgewicht. Es gab zu viele Schlachtschweine, diese konnten nicht mehr abgesetzt werden. Die Folge: Die Ställe wurden immer voller und voller. Und es setzte ein nie dagewesener Preiszerfall ein.

Warnende Rufe verhallten

Grund für die Misere war die gute Marktsituation während der Pandemie. Aufgrund der erhöhten Nachfrage dehnten die Produzenten die Bestände aus. Doch mit der Rückkehr in die Normalität kam das böse Erwachen. Es wurde weniger in den eigenen vier Wänden gekocht, zudem setzte der Einkaufstourismus wieder ein. Eine massive Überproduktion im Inland wurde Tatsache. Zwar warnte Suisseporcs mehrmals vor einem überversorgten Markt. Doch die Warnungen des Verbandes der Schweinezucht- und Schweineproduzenten wurden nicht erhört.

Ab Sommer 2022 wurde die Lage immer schlechter. Um den Markt zu entlasten, gab es erstmals in der Geschichte Schweiz Ferkelexporte. «Es ist die am wenigsten schlechte von schlechten Varianten», sagte Suisseporcs-Präsident Meinrad Pfister Ende Juli 2022 zu «Schweizer Bauer». Eine andere Variante wäre gewesen, tragende Muttersauen zu schlachten. «Das wollen wir unbedingt vermeiden», so Pfister weiter. Auch das Ausmästen der Jager in den überfüllten Zuchtbetrieben sei keine Alternative, das führe unweigerlich zu Tierschutzproblemen.

Überbelegung nicht toleriert

Die Lage spitzte sich immer mehr zu. Weil die Tiere nicht der Schlachtung zugeführt werden konnten, drohte ein Überschreiten der Tierschutzvorschriften. Denn die Schweine waren länger auf den Betrieben und wurden deutlich grösser und schwerer. Grössere Tiere benötigen aber mehr Platz. Ein «normales» Mastschwein zwischen 85 und 110 Kilo hat gemäss Tierschutzgesetz Anspruch auf eine Gesamtfläche von 0,9 Quadratmeter. Wiegt ein Schwein aber mehr als 110 Kilo, so steigt der Platzbedarf auf 1,65 Quadratmeter. «Kann der Landwirt dann nicht mehr Platz schaffen, rutscht er in die Illegalität», schrieb die «NZZ am Sonntag» Mitte Januar.

Gemäss Informationen, die der NZZ aus bäuerlichen Kreisen übermittelt wurden, waren einige Tiere in den Ställen bis zu 130 Kilo schwer. Die kantonalen Veterinärbehörden riefen die Bauern in der Folge auf, die Vorschriften einzuhalten. «Wir fordern Sie alle auf, sicherzustellen, dass die Mindestabmessungen gemäss Tierschutzgesetz jederzeit eingehalten werden. Eine Überbelegung aus Absatzschwierigkeiten wird als nicht tolerierbare Ausnahme betrachtet», informierte der Luzerner Veterinärdienst die Schweinehalter.

Proviande

Einfrieren und Exportfonds

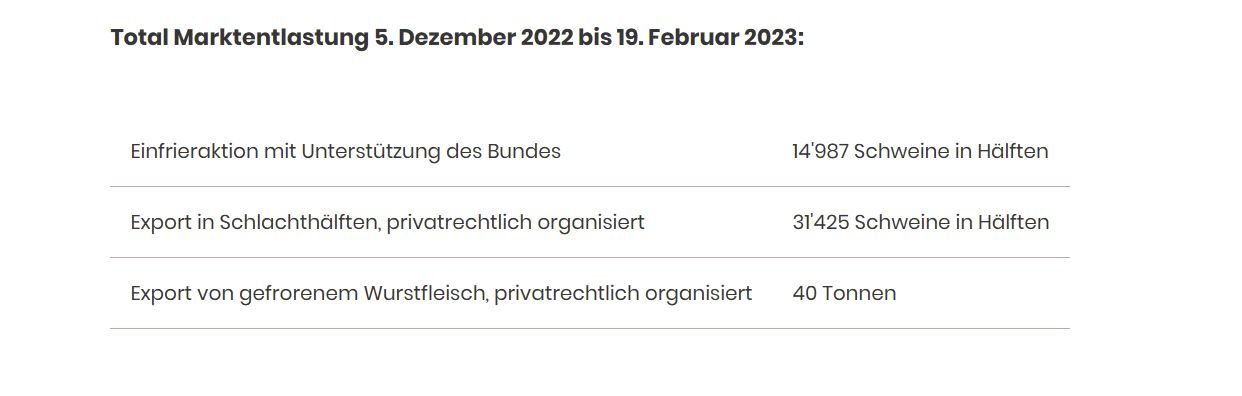

Eine Überbelegung zeichnete sich aber bereits Wochen zuvor ab. Um dies zu verhindern, erarbeitete die Branche Marktentlastungsmassnahmen. Ende November gab die Branchenorganisation Fleisch, Proviande, die Eckdaten bekannt. Einerseits wurde eine Einfrieraktion von Schweinefleisch beschlossen. Die freiwillige Einlagerung dauerte bis am 23. Dezember 2022. Es wurden knapp 15'000 Schlachtschweine aus dem Markt genommen. Finanziert werden solche Einlagerungsaktionen vom Bund über die sogenannten Beihilfen für die Viehwirtschaft. Rund 3,1 Millionen Franken davon sind für den Fleischsektor bestimmt.

Andererseits wurde der Export von Schweinefleisch organisiert. Für die Finanzierung des befristeten, privatrechtlich organisierten Exportgeschäftes wurde ein Fonds gebildet. Pro Kilogramm Schweinefleisch wurden 20 Rappen eingezogen. Den Hauptanteil, 15 Rappen, wurden von den Produzenten alimentiert. Die restlichen 5 Rappen wurden durch die Händler in den Fonds einbezahlt.

Millionen eingezogen

Bisher dürften über 7 Millionen eingezogen worden sein. Denn bei 85 Prozent der geschlachteten Schweine, rund 420'000 Tiere, wurde der Abzug fällig. Bisher wurden gemäss Proviande 31'425 Schweine ins Ausland exportiert. Die Ausfuhr pro Kilo Schweinefleisch dürfte mit 1,50 Fr. bis 2 Fr. unterstützt worden sein. Damit wurden mehr als 5 Millionen von den Fondsgeldern verwendet. Gemäss Proviande hat der Export eine weitere Senkung des Produzentenpreises verhindert.

Der Fonds wird von Proviande verwaltet und durch eine Paritätische Kommission mit Vertretern der Produzenten, der Verarbeiter und des Handels überwacht. Nach Abschluss der Export-Aktivitäten wird er saldiert und aufgehoben.

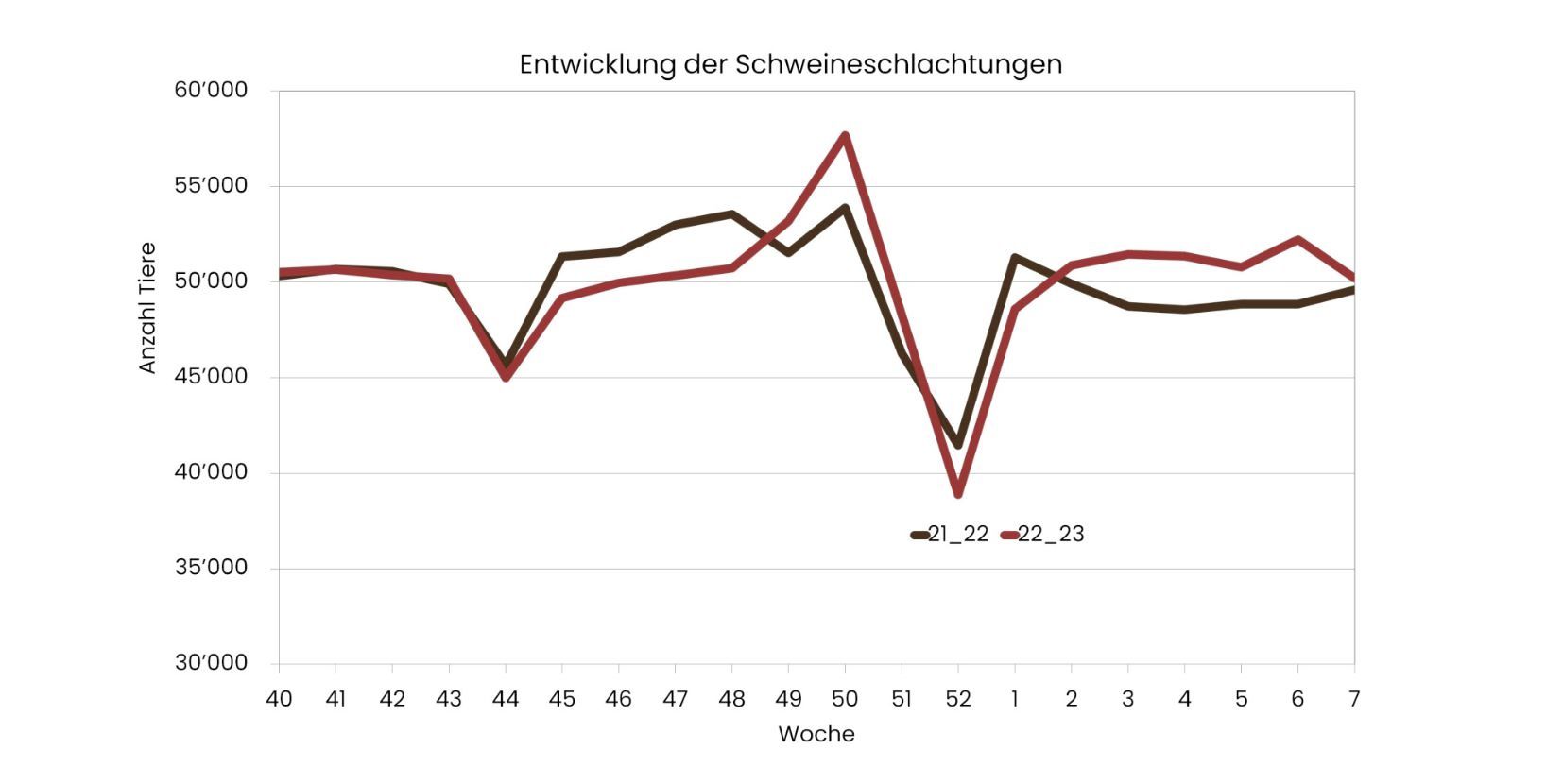

Gemäss der Branchenorganisation hat sich die Marktsituation inzwischen verbessert. Entwarnung gibt sie noch nicht. «Aufgrund der tiefen Schlachtzahlen und der zu hohen Schlachtgewichte ist aber immer noch angespannt», heisst es in der Mitteilung.

Proviande

«Marktversagen verhindert»

Die Massnahmen neigen sich aber dem Ende zu. Mit den beiden Marktentlastungsmassnahmen sei das Ziel erreicht worden: «Die Verhinderung eines Marktversagens mit verheerenden Folgen für die ganze Wertschöpfungskette, insbesondere aber für die Tiere in den Ställen», schreibt die Proviande. Die Abzüge sollen «spätestens Mitte März 2023» aufgehoben werden.

Die Proviande lobt die Branche. Bauern, Handel, Verarbeiter, Exportorganisationen, europäischen Abnehmer und der Bund hätten gemeinsam «tierschutzrelevante Überbelegungen in den Schweineställen» und einen noch drastischeren Rückgang der Schweinepreise weitestgehend verhindert können.

Weiterhin findet wöchentlich eine Lagebeurteilung des Krisenstabs statt. Und Suisseporcs will Mitte März dem Proviande-Verwaltungsrat ein Modell zur Stabilisierung des Schweinemarktes vorlegen.

Es gibt zwei Kategorien von Tieren. Die eine glaubt, dass es zwei Kategorien von Tieren gibt, und die andere hat darunter zu leiden.