Sorghum gedeiht auch in einem zunehmend trockenen Klima. Es eignet sich sowohl für die menschliche Ernährung als auch für Futter. Agroscope hat Karten erstellt, welche die potenziellen Anbauzonen für Silo- und Körnersorghum aufzeigen.

Sorghum bicolor (L.) Moench, auch Sorghumhirse genannt, stammt ursprünglich aus Afrika. Es wird heute weltweit angebaut, wobei rund 95 % der Produktion aus Afrika, Amerika und Asien stammen. In Europa sind vor allem Frankreich und Italien wichtige Produktionsländer.

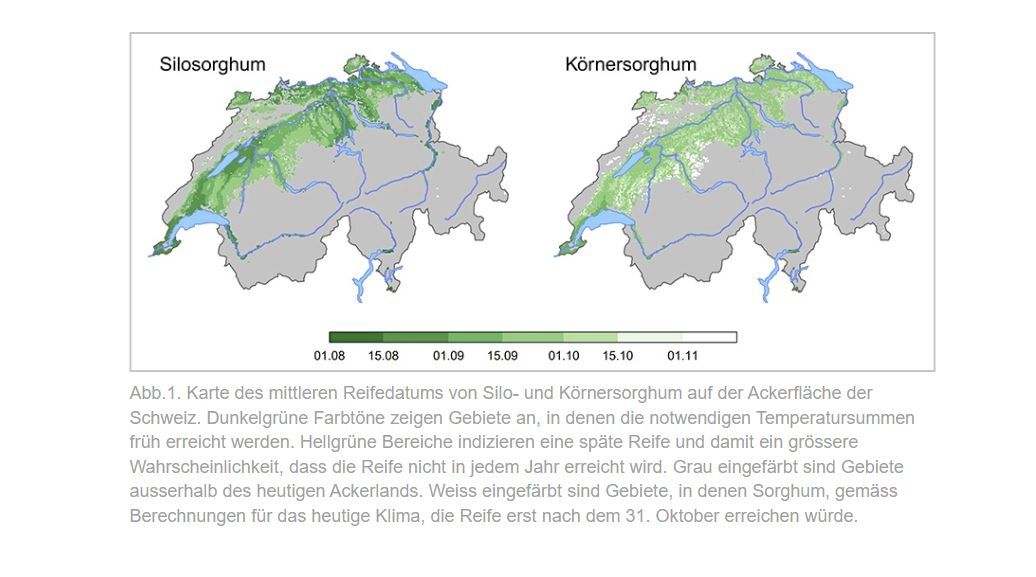

In der Schweiz beschränken sich die Anbauflächen insgesamt auf weniger als 350 ha, schreibt Agroscope. Die potentiellen Anbauflächen sind jedoch ungleich grösser. Mit Blick auf eine mögliche Ausweitung des Sorghumanbaus untersuchten wir anhand des Wärmebedarfs, welche Gebiete sich innerhalb des Schweizer Ackerlandes für den Anbau von Silo- beziehungsweise Körnersorghum eignen.

Unterschiedliche Wärmeansprüche

Die Forschenden leiteten die nötigen Kennzahlen betreffend Wärmeansprüche von Silo- und Körnersorghum aus Informationen aus der Literatur und aus den Anbauversuchen von Agroscope am Standort Reckenholz ab. Die Versuche mit Körnersorghum fanden in den Jahren 2009 bis 2011 statt, jene mit Silosorghum in den Jahren 2018 bis 2022.

Die Resultate der Versuche zeigen, dass bei einer Aussaat anfangs Mai und der Wahl einer Basistemperatur von 8°C Silosorghum eine Temperatursumme von rund 1150°C benötigt, um die Reife zu erreichen, Körnersorghum hingegen eine Temperatursumme von rund 1350°C.

Sorghum

Das aus Afrika stammende Sorghum bicolor (L.) Moench (= Mohrenhirse), ist in der Schweiz noch eine wenig bekannte Kultur. Aufgrund der sich ändernden klimatischen Bedingungen können seine Eigenschaften aber Teil der Lösungen für bevorstehende Herausforderungen sein. Sorghum ist wie Mais eine C4-Pflanze und an trockene Bedingungen angepasst. Es hat ein hohes Biomasspotenzial und ist als Futtermittel sowie für die Humanernährung geeignet.

Sorghum kann in bestimmten Situationen aber durchaus eine interessante Alternative zu Mais sein: einerseits ist Sorghum im Vergleich zu Mais toleranter gegenüber Trockenperioden, andererseits wird es nicht oder wenig durch den Maiszünsler (Ostrinia nubilalis) und überhaupt nicht durch den Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera) befallen. Auch Krähenfrass nach der Saat bzw. Wildschweinschäden sind seltener, da die Samen kleiner sind und anstelle von Kolben Rispen ausgebildet werden.

Das Interesse an Sorghum als Futtermittel hing in den letzten Jahren vor allem von der Sommerwitterung beziehungsweise den Futtervorräten ab. In vielen Fällen bauten die Landwirte nicht über mehrere Jahre Sorghum an, sondern die Fluktuation der Produzenten war vergleichsweise hoch. Agroscope

Unterschied zwischen Silo- und Körnersorghum

Die regionale Auswertung von Temperatursummen basierend auf Gitterdaten des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie für die Jahre 2001–2020 ergab, dass praktisch das ganze, heute verfügbare Ackerland für den Anbau von Silosorghum geeignet ist. «Gemäss unseren Schätzungen, würde die Reife in fast allen Jahren zwischen Mitte August und Ende September eintreten, mit einer Verzögerung um rund eine Woche bei einer späteren Aussaat Mitte Mai», so die Agroscope-Forscher. «Silosorghum ist bei einer frühen Aussaat am 1. Mai gemäss unseren Resultaten für alle Standorte sehr gut geeignet, denn die Wahrscheinlichkeit des Erreichens der Reife bis Ende Oktober beträgt fast überall 100%. Einzige Ausnahmen sind die etwa höher gelegenen Standorte Fahy und Fribourg», heisst es im Bericht.

Bei Körnersorghum hingegen nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass die Reife noch vor Ende Oktober erreicht wird, mit der Höhe rasch ab. Sehr günstige bis günstige Gebiete sind auf Standorte unterhalb von ca. 550 m.ü.M. beschränkt.

Fazit

- Temperatursummenkarten zeigen, dass die Wärmeansprüche für den Anbau von Silosorghum schon heute auf beinahe allen Ackerflächen der Schweiz erreicht werden.

- Gunsträume für den Anbau von Körnersorghum sind in tiefgelegenen Regionen entlang der Achse Genfersee – Bodensee zu finden, sowie im Wallis, im Rheintal und südlich der Alpen.

- Mit einer späten Aussaat steigt das Risiko, dass Körnersorghum die Reife erst sehr spät im Jahr oder gar nicht erreicht.

- Die Züchtung und Einführung von frühreifenden Sorghumsorten kann den Anbau von Körnersorghum in der Schweiz begünstigen.

-> Den ausführlichen wissenschaftlichen Artikel gibt es hier

Alternative zu Gras und Mais

Im vergangenen Jahr haben die Forschenden von Agroscope die Eignung als Wiederkäuer-Futter getestet. Dies darum, weil in trockenen Sommern wie 2022 das Wachstum von Mais und Gras massiv einbricht. Die Flächen, die mit Sorghum bestellt waren, trotzten der Trockenheit. «Die Flächen mit der Futterpflanze Sorghum stehen in kräftigem Grün da», teilte die Forschungsanstalt im vergangenen August mit.

Das Süssgras weise grosses Potenzial auf, einen aktuellen Futtermangel und getrocknet einen Mangel im Winter zu beheben. Neben der Dürreresistenz ist Sorghum den Angaben zufolge auch ertragreich. Gewisse Sorghumsorten produzieren eine grosse Biomasse, haben aber im Allgemeinen einen relativ niedrigen Nährwert.

Im Gegensatz zu Mais kommt Sorghum mit weniger Niederschlag zurecht. Laut FAO Crop Datenbank benötigt Sorghum im Schnitt über das Jahr insgesamt mindestens 300mm Niederschlag und wächst optimal bei 500 bis 1000mm Niederschlag. Mais benötigt im Mittel mindestens 400mm Niederschlag und ist für ein optimales Wachstum auf vorzugsweise 600 bis 1200mm Niederschlag angewiesen.

Pflanze mit Potenzial

Bei den Versuchen in Posieux kombinierten die Forscherinnen und Forscher deshalb fünf Sorghumsorten mit zwei Klee- und einer Grassorte – Inkarnatklee (Trifolium incarnatum), Alexandrinerklee (Trifolium alexandrinum) und Westerwold-Raigras (Lolium multiflorum Lam. Var. westerwolidicum Mansh.) kombiniert. Dies mit dem Ziel, den Energie- und Proteinanteil des Futters, die Nutzungsflexibilität und die Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterschwankungen zu erhöhen.

Nicht nur mehrschnittige, sondern auch einschnittige Sorghumsorten wurden intensiv getestet. Forschende erfassten dabei agronomische Merkmale wie Ertrag, Trockensubstanzgehalt und Standfestigkeit. Auch untersuchten sie die Qualität der Inhaltstoffe und bauten für die Beurteilung des Futterwerts eine Kalibration auf. Aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen wird Sorghum mit seinen Eigenschaften als vielversprechende Pflanze mit Potenzial betrachtet.