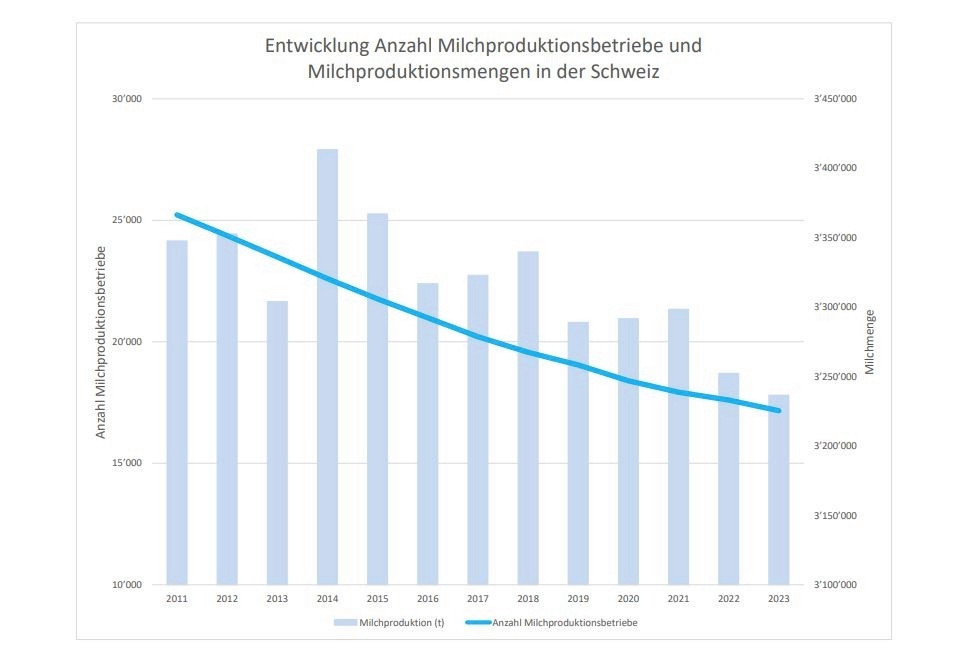

In der Schweiz gibt es immer weniger Milchbäuerinnen und Milchbauern. Ein Blick in den vergangenen zwei Jahrzehnte macht nachdenklich.

Es zeigt einen massiven Strukturwandel. 2003 gab es in der Schweiz noch über 30'000 Milchbauern. Sieben Jahre später, 2010, waren es noch 26'097 Betriebe (-6900). 2015 sank die Anzahl Milchbauern auf 21’765 Einheiten (-5’251). 2020 wurden nur noch 18'396 Milcherzeuger gezählt . 2023 gab es noch 17'164 Milchviehbetriebe (-439 gegenüber 2022). Damit haben 2023 jeden Tag 1,2 Milchproduzenten (2022: 0,88 Betriebe; 2021: 1,3 Betriebe) aufgegeben. Innerhalb 20 Jahren hat rund die Hälfte der Milchviehbetriebe aufgegeben.

Herbst 2022

Forschende der Universität Bern wollte von den Produzentinnen und Produzenten, wie sie den Schweizer Milchmarkt beurteilen und welche Zukunftsperspektiven sich daraus ableiten lassen. Die Umfrage wurde zwischen Oktober und Dezember 2022 durchgeführt. «Zu einer Zeit, als der Produzentenmilchpreis den höchsten Stand seit 2009 erreicht hatte», heisst es in der Mitteilung des Centre for Development and Environment (CDE) der Universität Bern.

Beide Kurven, Anzahl Milchbauern und Milchmenge, zeigen gegen unten.

TSM

15 Prozent der insgesamt angeschriebenen 17'000 Betriebe haben die Umfrage vollständig ausgefüllt. «Um einen detaillierten Einblick zu erhalten, sind unter anderem auch Betriebsdaten, Produktionsmethoden, Jahresmilchmenge, Erstmilchkäufer und die Zugehörigkeit zur jeweiligen Sortenorganisation in die Studie eingeflossen», erklärt Projektleiterin Bettina Scharrer vom CDE.

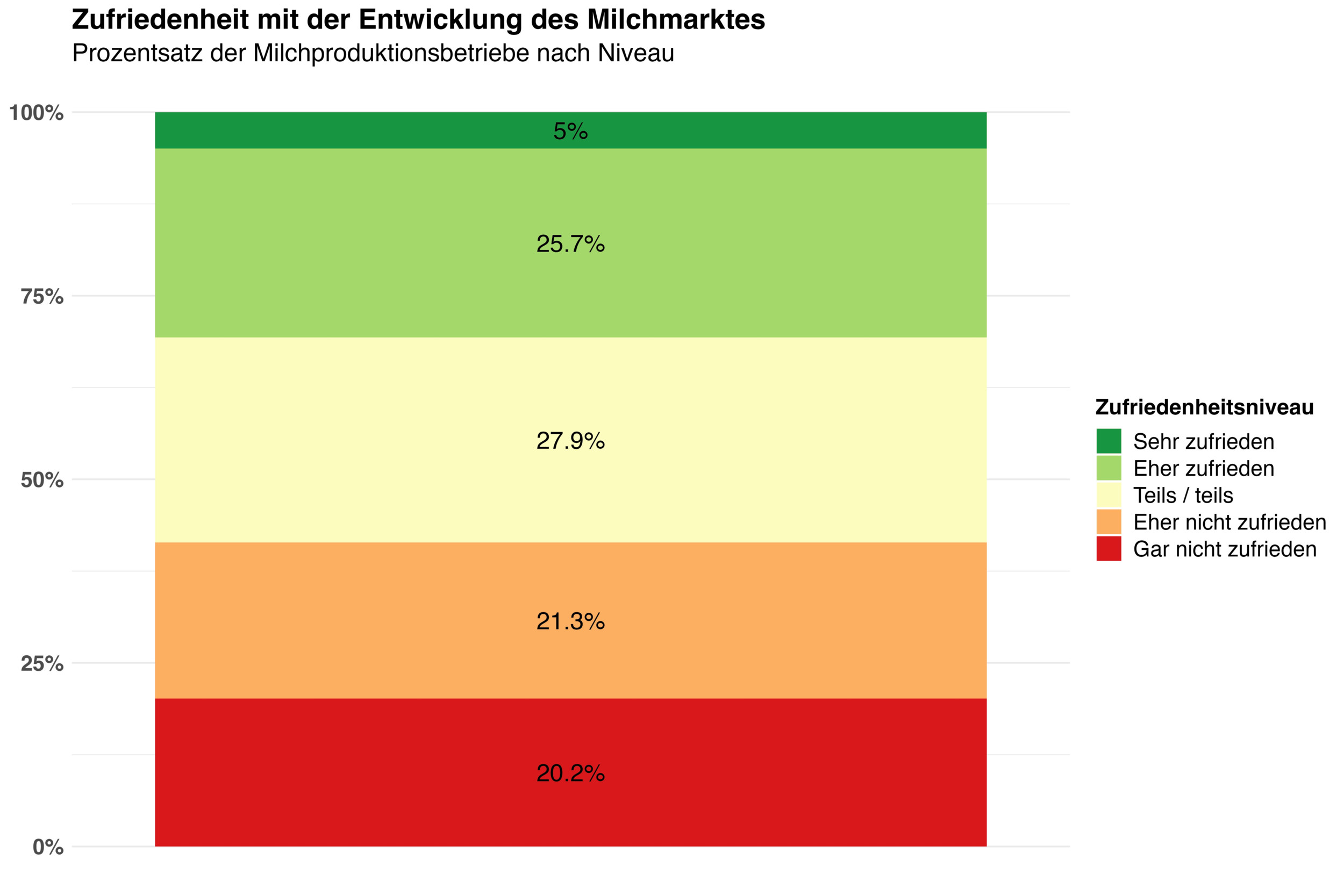

Milchmarkt: Nur 30 Prozent zufrieden

Die Resultate: Die kritischen Einschätzungen überwiegen. Beim Milchmarkt spielt der Produzentenpreis eine entscheidende Rolle. Die Zufriedenheit der Landwirtinnen und Landwirte mit der Entwicklung des Milchmarktes und den Abnahmebedingungen wird massgeblich durch den Milchpreis beeinflusst.

Bei der Studie wurden die Betriebe auch über ihre Zukunftspläne in den nächsten sechs Jahren befragt. 9% der Betriebe beabsichtigen, die Milchwirtschaft aufzugeben, sei dies aufgrund einer totalen Betriebseinstellung oder aufgrund der Umstellung auf milchfreie Betriebszweige. «Mit einer Ausstiegsquote von 1.5% liegt dieser Wert linear auf ein Jahr gerechnet leicht unter dem schweizerischen Durchschnitt der Milchproduktionsaufgaben im Jahr 2022», heisst es in der Studie.

Bei den in der Milchproduktion verbleibenden Betrieben plant knapp die Hälfte, ihre Produktionsausrichtung und Strategie unverändert beizubehalten, während 34% ihre Jahresmilchmenge ausweiten wollen, gut 6% extensivieren und fast 9% eine Diversifizierung planen. Weitere 6% der Betriebe planen gemäss Umfrage der Uni Bern eine Umstellung ihres Betriebes gemäss den Anforderungen der Labels IP-Suisse, Bio Suisse oder Demeter.

Der gestiegene Milchpreis wird zwar in der Umfrage vielfach positiv erwähnt. Aus der Sicht vieler Produzenten halten die Milchpreiserhöhungen nicht mit der Teuerung Schritt. Die Folge: die stark gestiegenen Produktionskosten oft nicht gedeckt werden können. Entsprechend wird auch der Arbeitsverdienst im Verhältnis zum hohen Aufwand in der Milchproduktion als zu tief bewertet. Besonders bemängelt werden die teils ungleichen Abzugs- und Zuschlagssysteme und die zu geringe preisliche Differenzierung zwischen den verschiedenen Milchqualitäten.

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass mit nur 5% relativ wenige Personen mit der aktuellen Entwicklung des Milchmarktes sehr zufrieden sind, wohingegen viermal mehr, nämlich gut 20%, gar nicht zufrieden angegeben haben.

Uni Bern

Die Umfrageresultate sind deshalb wenig überraschend: 41,5 Prozent sind mit der Entwicklung des Milchmarktes eher oder gar nicht zufrieden. Sehr zufrieden sind nur 5 Prozent, 25,7 Prozent eher zufrieden. Es gibt aber regionale Unterschiede. Betriebe in der Bergzone sind mit der Entwicklung weniger zufrieden als jene in der Talzone. Und je höhere Preise erreicht werden, desto positiver werden die aktuelle Marktentwicklung und die Abnahmebedingungen bewertet.

Gewisses Misstrauen gegenüber SMP

Die Uni Bern hat in der Studie hat die Bauern auch nach der Zufriedenheit mit der Interessenvertretung durch die Schweizer Milchproduzenten (SMP) und der Zufriedenheit mit der Interessenvertretung durch die einzelnen Produzentenverbände innerhalb der Branchenorganisation Milch (BOM) befragt. Zur Vertretung der einzelnen Produzentenverbände in der BOM gab nur ein Viertel gute Zufriedenheitsbewertungen ab, gegenüber gut 42%, die eher oder gar nicht zufrieden sind. Mit der Interessenvertretung der SMP sind fast 30% sehr oder eher zufrieden gegenüber gut 36% Unzufriedenen.

Einerseits wird die SMP als zu wenig durchsetzungsstark und zu schwach in den Preisverhandlungen wahrgenommen, andererseits wird lobend anerkannt, dass die SMP die unterschiedlichen Interessen der unterschiedlich ausgerichteten Betriebe unter einen Hut bringen muss und diese mit Engagement und gutem Marketing vertritt. «Es ist ein gewisses Misstrauen der Basis gegenüber ihren Verbandsvertretern erkennbar, insbesondere das Innehaben von Doppelmandaten in der Führungsebene wird nicht gutgeheissen»

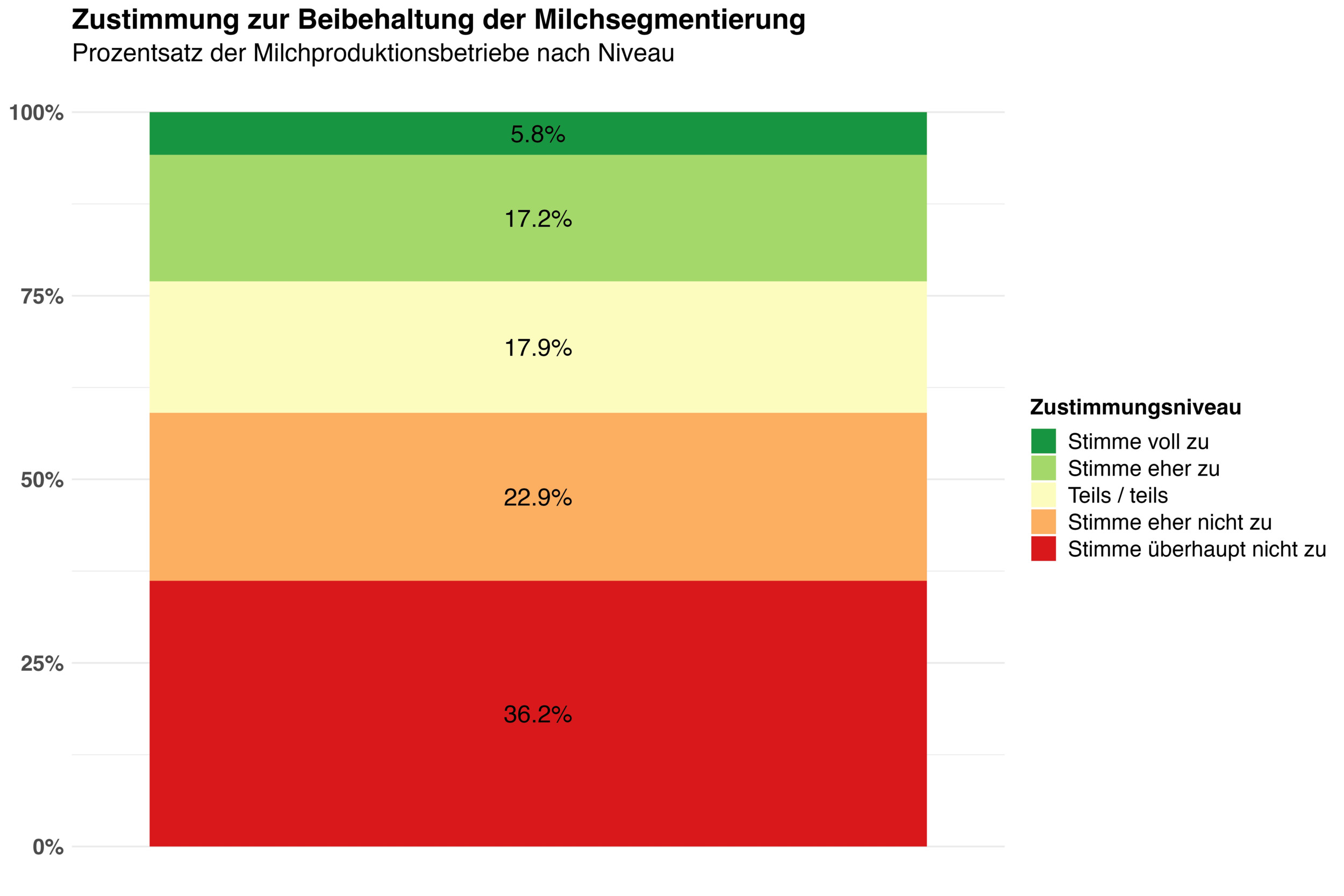

Milchsegmentierung wird abgelehnt

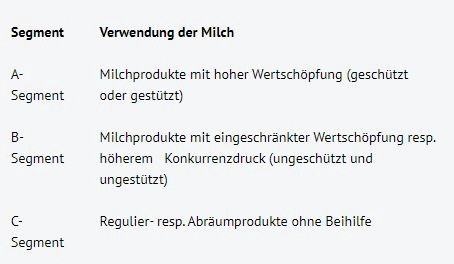

Befragt wurden die Produzenten auch zur Milchsegmentierung. Diese wurde 2011 eingeführt und umfasst die Segmente A, B und C. Dieses System wird von vielen Milchbauern negativ beurteilt. Knapp 60 Prozent die Segmentierung eher oder ganz ab, weil sie die Einteilung als intransparent und ungerecht empfinden. Die Ablehnung in der Westschweiz fällt am vehementesten ausfällt. «Die Bauern sehen die Segmentierung als Instrument, um Milch zu Gunsten des Verarbeitungssektors und Handels zu verbilligen und äussern Bedenken punkto der ungleichen Marktmachtverhältnisse», sagt Bettina Scharrer. Als Alternative schlagen die Bauern unter anderem einen Einheitspreis mit Abstufungen nach Qualität vor, die Freiwilligkeit der Lieferung ins B-Segment oder die Nutzung des B-Milch-Segments im Falle von Überschreiten im Lieferrecht festgelegter Mengen.

Diese Abbildung basiert auf den Angaben von 1'788 Milchproduktionsbetrieben. Zusätzlich wählten 204 Betriebe die Antwort «Weiss nicht», die in dieser Darstellung nicht enthalten ist.

Uni Bern

Lediglich 23 Prozent der Befragten sind für eine Beibehaltung der Milchsegmentierung. Sie dieses Instrument als beste Lösung an, um im teilliberalisierten Milchmarkt die Preise zu stabilisieren, auf Schwankungen reagieren zu können und insbesondere den A-Preis auf einem vergleichsweise hohen Niveau zu halten.

Scharrer sieht deutlichen Handlungsbedarf. Sie fordert, den Dialog zu den Produzenten zu verbessern: «Sinn und Funktionsweise sollten verständlicher gemacht und auf politischer Ebene die Bedürfnisse der Produzentenbasis in den kommenden Diskussionen stärker berücksichtigt werden.»

-> Die ganze Studie gibt es hier

Richtpreis und Segmentierung

Der Richtpreise der BOM bilden eine Entscheidungsgrundlage für Preisverhandlungen zwischen den Marktpartnern und gelten ausschliesslich für Molkereimilch. Sie entsprechen somit nicht den realisierten Milchpreisen, sondern verstehen sich als Preise franko Rampe des Verarbeiters. Richtpreise werden für alle drei Segmente A, B und C festgelegt. Der effektiv ausbezahlte Durchschnittsmilchpreis je Milchverarbeiter oder Handelsorganisation hängt stark vom Produkteportfolio bzw. den in den einzelnen Segmenten hergestellten Milchprodukten der Akteure ab.

BOM

Der Richtpreis für A-Milch wird mithilfe des Molkereimilchpreisindex (BLW) und der prospektiven Markteinschätzung des Vorstandes der BOM quartalsweise festgelegt. Der Richtpreis im B-Segment entspricht dem Rohstoffwert eines Kilogramms Milch bei der Verwertung zu Magermilchpulver für den Weltmarkt und Butter für den Inlandmarkt. Der Richtpreis im C-Segment entspricht dem Rohstoffwert eines Kilogramms Milch bei der Verwertung zu Magermilchpulver und Butter für den Weltmarkt.

Die Familienbetriebe werden ausgestorben sein oder auf Mutterkühe oder Jungvieh umgestellt haben oder sogar ganz Aufgehört . Die Jungen werden nicht mehr Melken und Arbeiten bis sie umfallen und in die Schulden eingehen für die Grossverteiler das sie unsere Milch fast gratis nehmen.

Ich könnte noch viel Schreiben ,ier werdet sehen wie in 5-10 Jahren aussieht